かつて英国の宰相ウィンストン・チャーチルはこんな名言を放った(とされたが、どうやらそんな根拠はどこにもなく、実はほかの有名人が言い出しっぺだなどと終わりのない議論がある)。

「君が25歳で進歩派でないなら心に問題がある。35歳で保守派でないなら頭に問題がある」

確かに、若者と老人の価値観のズレは政治の常である。有名人の名言を取り上げるまでもなく、親や上司、ご近所さんの子どもを思い浮かべるだけで十分かもしれない。そして世代間の衝突は人類の原動力であって、歴史を塗り替えるのはいつも「若くて無名で貧乏」(毛沢東)なひよっ子だ。老害への怒りとさげすみを胸に革命を起こした若者は、しかし、やがて自ら老害化し、次の世代に葬り去られる。私たちは「葬式のたびに進歩する」(ドイツの物理学者、マックス・プランク )というわけだ。

シルバー民主主義への絶望

しかし、今世紀に入ってから何やら雲行きが怪しい。若者の怒りが“絶望”に変わりつつあるように見える。

老害を葬り去ってくれるはずの葬式がどんどんと先に延び延びになり、政治――というより世界――がゾンビ化した高齢者に占拠される。いわゆる「シルバー民主主義」への絶望である。知り合いの国会議員から「ある政党の青年局が『青年』の定義を『60歳以下』にしようとしている」というホラーを聞いたことがあるほど、政治家がゾンビ化した高齢者の象徴であるように見えることが、この絶望をさらに深めているように見える。

「シルバー民主主義」という言葉は日本独特の造語だが、似たような懸念はほかの国でも聞かれる。21世紀前半のうちには人類全体が高齢化し、人口が減り始めると多くの人が予測しているからだ。

例えば今年発売された『Empty Planet(無人の惑星)』は、世界の人口減少予測を打ち出し賛否両論を呼んでいる。話題の『ファクトフルネス』に至っては、来るべき世界の人口減少があたかも正しい事実(ファクト)であるかのように扱っている。

人口減少と高齢化という新しい潮流が世代間対立という古い伝統に流れ込むとき、シルバー民主主義という荒々しい潮目が生まれる。本稿では、幸か不幸か25歳と35歳の間におり、シルバー民主主義を仲裁するのにふさわしいと勝手に自任している私の視点から、シルバー民主主義との戦い方を探ってみよう。

どうすればシルバー民主主義を打ち破れるだろうか。

シルバー民主主義打開の手だてとしてよく持ち出されるのが、若者の声をもっと反映する選挙の仕組みである。例えば「ある世代だけが投票できる世代別選挙区を作り出す」「投票者の平均余命で票を重みづける」「未成年など選挙権を持たない子の親に代理投票権を与える」などだ。子の代理投票権を導入するかどうかハンガリー国会では審議されるなど、これらのアイデアは社会科学的SFを超えた現実味を帯びつつある。

だが、そのような未来志向の選挙のやり方は、本当に選挙を変える力を持つのだろうか。

この問いに答えるため、2016年の米国大統領選挙を例に、「平均余命で票を重みづけていたならどんな結果が得られていたか」を推測した。投票者の投票先と年齢に関する情報は全国選挙調査(American National Election Studies)のデータを、平均余命は米保健福祉省発行の合衆国生命表(United States Life Tables 2014)を用いた。

ヒラリーが真の大統領?

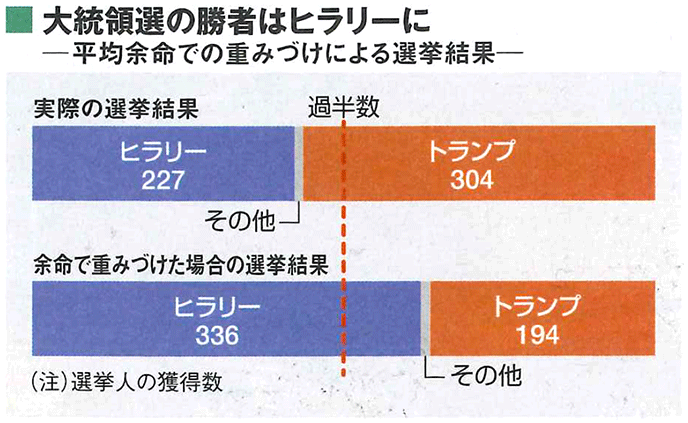

一言で言えば、「もし平均余命による票の重みづけが行われていたならば、現在の大統領はヒラリー・クリントンになっていたはずだ」という推測を得た。この推測を示した左上図を見ると、平均余命による票の重みづけは、ヒラリーの全国得票率を約43%(227選挙人票、図上)から約63%(336選挙人票、図下)へと押し上げていることが分かる。ヒラリーが悠々と過半数を超えているわけだ。

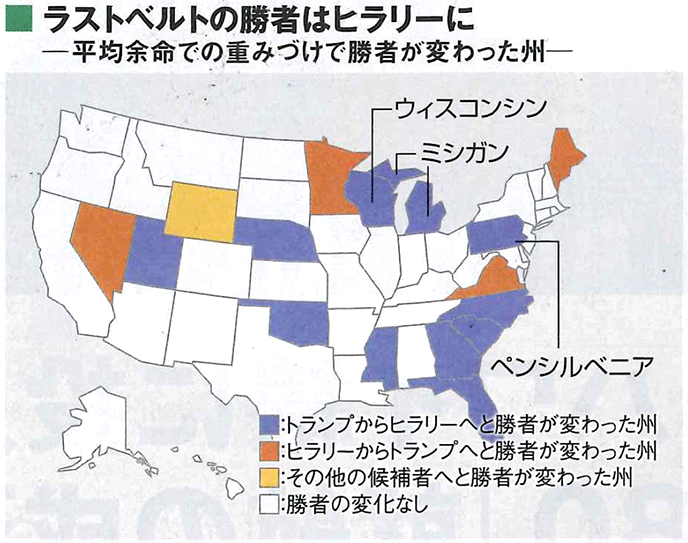

背景をさらに分析した左図では、平均余命による票の重みづけでどの州の勝者が変わったかを示した。青(民主党の色)の州はドナルド・トランプからヒラリーへと変わり、赤(共和党の色)の州では逆の変化が起きている。トランプ勝利のカギとなったいわゆる「さび付いた旧工業地帯(Rust Belt)」のウィスコンシン、ペンシルベニア、ミシガン州などが、平均余命による票の重みづけによってヒラリーへとなびいていることが分かる。映画監督のマイケル・ムーアは「トランプ選挙は人類史上最大の『Fuck You』になる」と予言して見事にトランプ勝利を的中させたが、予想どおりFuck Youと叫んでいたのは旧工業地帯の老人たちだった格好だ。

若者を重視するという未来の声を聴く選挙の仕組みは、米国大統領選挙のような超重要選挙にも大きな変化をもたらしそうだ。

では、このような変化は「いい」ことなのだろうか。

ちょっと立ち止まって考えてみれば、すぐにある疑いが湧く。そもそも光陰矢のごとしで明日はわが身、今日の若者も明日には老人である。はるか彼方の未来、例えば数百年後から見れば、せいぜい数十年しか違いのない今日の若者と老人の差など取るに足らないはずだ。とすれば、誰かが「打倒シルバー民主主義! もっと若者の声を聴こう」と叫ぶとき、実はその人は遠くの未来は見ておらず、すぐそこの近くの未来ばかりを見ている。「(遠くの)未来を考えすぎないからこそ、(近くの)未来の声に耳を傾けるべきだと感じる」というパラドックスに至るのだ。

そう考えると、本当に大事な問題はいわゆるシルバー民主主義ではないのかもしれない。

では何が真の問題なのか。

今日の若者と老人の差などささいなノイズとして吹き飛ばしてしまうような、はるか彼方の真の未来の声を政治に導入することだ。例えば不老不死によって、市民も政治家も未来永劫の先々まで意識するようになること。ユヴァル・ノア・ハラリ氏がベストセラー『ホモ・デウス』で描いた来るべき不死の未来世界の政治活用だ。

それが無理なら、数百年後の人類が何を望んでいるかを予測して現在の政治に織り込むこと。そんな政治制度を可能にする技術を誰か開発してくれないだろうか。

週刊東洋経済 2019年6月15日号に掲載