「なぜ我々は国際秩序を作り直したか」。米通商代表部(USTR)グリア代表は8月、ニューヨーク・タイムズ紙への寄稿でブレトンウッズ体制に替わる「ターンベリー(トランプ大統領保有のスコットランドのリゾート名)体制」の到来を宣言した。

グリア氏は高関税をテコに2国間で市場アクセス改善や投資を引き出す交渉をトランプ・ラウンドと名付け、わずか数カ月で各国から前例のない譲歩を引き出したと成果を強調する。しかし秩序の束縛から自らを解放したに過ぎず、秩序を作り直したとはいえない。

◆◆◆

なぜ米国は自らが主導して確立した戦後の自由貿易体制を壊そうとしているのか。USTRは、中国が世界貿易機関(WTO)加盟後も国家主導の政策・慣行を改めず、むしろ強化したことがWTOの機能不全をもたらしたとする。

なぜWTOルールは中国の国家主導政策を抑えられなかったか。USTRは、通報制度が弱く透明性の低い国の補助金の実態がつかめなかったことや、先進国並みに発展しても「途上国」としてルールが緩和されたままであることを挙げる。ルール改定は全会一致を要し事実上不可能である。

第1次トランプ政権は、国際的な制度や通商に参加させれば競争相手も信頼できる仲間になるという20年来の政策の前提も、2001年の中国によるWTO加盟を支持したことも誤りだった、との認識を早くから示していた。

しかし第1次政権による対中高関税は、中国企業のメキシコや東南アジアへの進出を促し、同地域向けの中国製部素材の輸出と、米国への製品再輸出を押し上げる結果に終わった。この間、中国は電気自動車(EV)など脱炭素分野で競争力を突出させ、半導体、人工知能(AI)、宇宙など軍事力に直結する技術分野で米国との距離を縮めた。

一方、ウクライナへの軍事支援は、製造業の空洞化が進行した米国の兵器製造能力不足を露呈させた。グリア氏は、現在のルールは「破滅を招く拘束」だとする。なりふり構わず結果を出そうとする第2次トランプ政権を突き動かすのは、単なる保護主義を超えた安全保障上の危機感である。

しかし政策実現にはいくつか壁がある。まず政策の一貫性がない。鉄鋼やアルミへの高関税は、それらを投入財とする産業の競争力を損なう。不法就労対策は労働供給を制約する恐れがある。予見可能性がなければ民間投資は動きにくい。

関税による物価上昇や景気後退のリスクもある。さらに法的脆弱性である。8月末、米連邦控訴裁は国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠にした一括・相互関税の大半を違法とした一審の判断を維持した。最高裁での逆転観測が強いが、不確実性は残る。

国内的な壁を乗り越えても立ちはだかるのは中国である。同国は4月、中・重希土類(レアアース)7品目の輸出を止め、高性能磁石・レーザー装置・超軽量合金など軍需を含む幅広い米先端産業に打撃を与え、米中交渉の力学を変えた。米国は125%まで引き上げていた追加関税を一挙に34%まで戻し、上乗せ分24%の発動を90日間停止、8月にはその期限をさらに延長した。

中国による重要鉱物の輸出管理は2023年(ガリウム・ゲルマニウム・黒鉛)から本格化した。供給網は複雑であり輸出規制の効果には不確実性があるが、中国は段階的に規制を拡大し、レアアースという決定打を見いだした。

これは米国だけの問題ではない。中国による重要鉱物の供給網支配は、それを投入財とし国策で振興した脱炭素関連製造分野での圧倒的な競争力と組み合わさり、代替供給源を排除する強い力を持った。中国は20年に習近平国家主席が述べたとおり、「国際的な産業チェーンを我が国への依存関係に引き付け、外部からの断絶に対し強力な反撃力と抑止力を構築する」に至った。

習氏は同じ演説で「国家安全に関わる分野では自ら制御でき安全で信頼できる国内生産・供給体系を構築し、肝心な時には自国内で循環でき、極端な状況の下でも経済の正常な運用を確保できるようにしなければならない」と語った。戦時の供給途絶にも耐えられる体制を整えようとする意思が示されている。

中国が国家主導の規模と速度で供給網の武器化を完成しつつあるのに対し、米国を含め、いかなる国も単独では太刀打ちできない。中国依存からの脱却を望む国々は、きめ細かい連携と価格破壊に耐える公的な資金の投入により、代替供給源を確保する必要がある。

◆◆◆

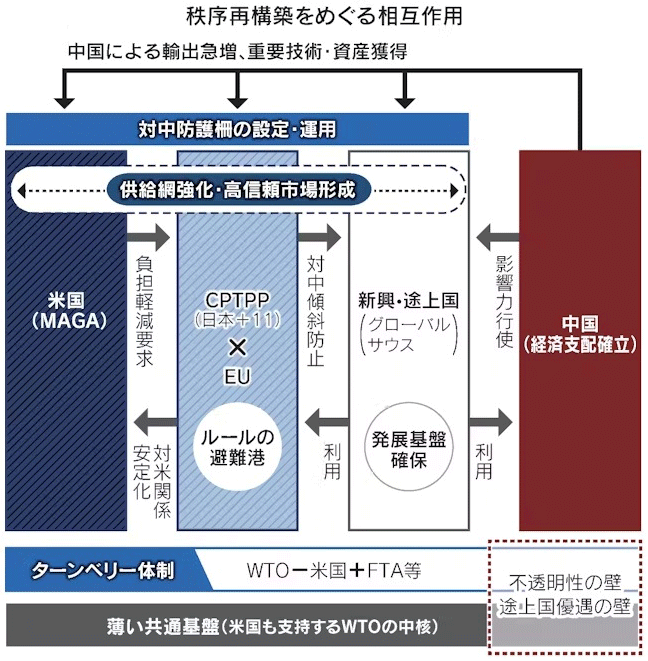

国際通商秩序は今後どうなるか。分断下の過渡期の姿を図に示す。

WTOは基盤として存続するが機能は限られる。その基本ルールに依拠する関税合意などの層は、米国による「ターンベリー体制」と、引き続きWTOや既存の自由貿易協定(FTA)を順守する国々を律する「WTOマイナス米国プラスFTA」に分かれる。中国は自国に有利な既存秩序の擁護を主張するが、前述のとおり自身にはルールを徹底しにくい壁を備える。

その上に合従連衡型の秩序が載る。大胆に単純化し、WTOを諦めた米国、ルール順守の高い信頼性を重視する包括的・先進的環太平洋経済連携協定(CPTPP)と欧州連合(EU)、新興・途上国(グローバルサウス)、国家資本主義の中国に分けた。

日本が主導してきたCPTPPとEUの陣営はルールの避難港を担う。

自由貿易体制動揺の根本原因は、これを非対称的に利用し富国強兵を進め自らに有利な世界を実現しようとする勢力の伸長である。これは経済問題にとどまらず、権威主義国家による監視・抑圧を受けない自由な世界の存続に関わる。戦後秩序を支えた米国の圧倒的優位が失われており、日米欧やインド太平洋諸国の結束が不可欠な局面である。しかし米国が同志国に配慮する余裕を欠く今、この陣営の役割が鍵となる。

供給網の強靱(きょうじん)化やサイバー安全・脱炭素などの価値が公正に評価される市場の形成。中国による輸出急増や重要技術・資産獲得の動きに協調対処する防護柵の設定・運用の司令塔。共通課題を抱える米国と関係を安定化させ可能な限り連携するとともに、グローバルサウスの選択肢を広げる形で関与することが鍵となる。

中国は防護柵の無力化を図るだろう。一方でCPTPP加入や高水準のFTA締結を模索するのは、脱中国依存の歯止めとする狙いもあろう。この秩序がどう機能するかが勢力図を変え、次の秩序を形作る。

日本は経済安全保障を平時から有事まで切れ目なく強化し、これを成長戦略に生かし総合的な国力を高めると共に、CPTPPとEUの連携を主導し、自由で開かれたインド太平洋の実現をけん引することが期待される。米中首脳ディールの行方も目が離せない。政治の安定が急務である。

2025年9月25日 日本経済新聞「経済教室」に掲載