トップダウンだけでは成功しないオープンイノベーション

大企業において、オープンイノベーション活動はどのように行われているか。具体的な事例を「トップダウン型」と「ボトムアップ型」に分けて紹介しましょう。トップダウン型の典型例は、「東レ株式会社」と「コマツ(株式会社小松製作所)」です。東レ株式会社は、トップの決意のもと、自社の研究所のなかに、オープンイノベーションの専門セクションを作りました。その専門セクションをハブにして、トップダウンでオープンイノベーションの指令を出していきました。コマツは、建設機械の市場が劇的に変化するなかで、ものづくりのあり方を抜本的に変えていきました。現在、「スマートコンストラクション」を掲げ、ソリューション企業に転身したコマツですが、当時、トップには相当な危機感があったと想像されます。「スマートコンストラクション」とは、建設現場におけるICTソリューションのこと。従来のビジネススタイルである建設機械の提供のみならず、ドローンを使用して建設現場の地形を解析する小型通信機器を開発するなど、ICTを核としたサービスを展開しようとしています。コマツの例は、新規事業の創出に成功した日本では数少ないオープンイノベーションの事例と言えるでしょう。

一方の「ボトムアップ型」の代表例は、大阪ガス株式会社です。大阪ガス株式会社は、オール電化の登場によって、ビジネスモデル崩壊の危機に瀕していました。こうしたなか、大阪ガス株式会社は従業員に対し、トップダウンのもと、新規のプロジェクトを行う場合に、外の技術を使うことを求めました。当時、社内では、「ウチでできるのになんでわざわざ外から入れてくるの」という声が相次ぎ、放っておくと、適当なこじつけをしてやらない、そんな従業員が現れる恐れがありました。そこで、研究開発計画の策定時に外部技術の検討をデフォルトにして、研究開発スタッフの意識を変えていきました。このような制度を導入した背景には、トップの決断がありますが、大阪ガス株式会社にオープンイノベーションが根付いた核心は、社内カルチャーの変化です。オープンイノベーションの仕組みを導入することは多くの企業で行われています。ただし、オープンイノベーションを使って、自社開発を強化して企業競争力の向上につなげる、という意識が社内で共有されなければ、その「仕組み」は絵にかいた餅で終わります。この事例を見ると、オープンイノベーションは、経営者の決意だけでは不十分であり、現場の意識付けがあってはじめて成功するものだとわかります。

産学連携によって自社の技術の強みを発見

大企業だけでなく、中小企業も変わろうとしています。しかし、多くの事業を展開している大企業と異なり、中小企業は単一事業であるケースが多いため、事業転換には大きなリスクが伴います。カーシェアリングや電気自動車が普及すると、エンジン部品やトランスミッション部品などの製造業者は、仕事がなくなる可能性がある。これからどうやってビジネスをしていくのか、中小企業は生き残りをかけた競争に直面しています。

そんななかでも活路を見いだしている中小企業は、自社の技術を転用できる市場を見つけ出し、ビジネスを行っています。長野県の諏訪湖周辺にある時計部品の供給業者は、市場の変化により、時計部品のマーケットはほぼ消滅しましたが、医療機器や宇宙開発に自社技術を転用し、ビジネスを変化させています。時計の部品の売り上げが占める割合は10%以下に低下したものの、強みとしている微細加工技術によって生き残っているわけです。この供給業者が、転用の可能性に気づいたのは、産学連携がきっかけです。大学の研究者に自分たちの技術がどのようなものであるのか、分析してもらったことが始まりでした。案外、中小企業は、自社の技術の強みを明確に把握していないものです。この試みによって、今まで説明が難しかった技術の内容を顧客に伝えることができるようになり、受注に至りました。さらに、産学連携には、ほかにもメリットがあります。研究者が共同研究として学会で発表することにより、信用力が上がり、大企業と協業しやすくなることです。産学連携は、中小企業にとって縁遠いことに思えるかもしれませんが、実はそうではないのです。

信頼に足る連携先とオープンイノベーションを推進

中小企業が大企業と連携する際に重要なことは、顧客企業である大企業がどこに向かおうとしているのか知ることです。自動車メーカーには、新型モデルを開発するときに、サプライヤーから提案を待つ文化がありますが、顧客企業の目指す自動車の姿がわからなければ、成約は覚束ないでしょう。さらに、現在手がけている仕事だけではなく「5年後、社会がどのように変化しているのか」を想像し、顧客に先のことを提案する気概がなければいけません。そして、今いる顧客だけでなく、未来の顧客を創り出す努力も必要不可欠です。

コストばかりに重きを置いて「この通りに作ってくれ」という企業とは連携しないことです。知財を横取りし、独禁法や下請法に抵触スレスレの契約を強いる企業がいることも事実だからです。特に、成果物のオーナーシップについて、被害を受けることが多い。日本もアメリカと同様、契約社会になりつつあるので、これまで以上にリスクマネジメントが重要となるでしょう。大切なことは、連携に足る企業であるか、その実態を見極めて、共同開発を一緒にやってくれる会社を見つけることです。

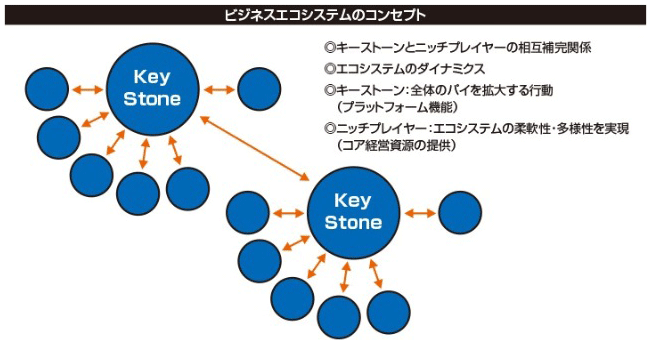

ここで、重要なことなので「オープンイノベーション3.0」におけるビジネスエコシステムについて簡単に説明しておきましょう。ビジネスエコシステムは「キーストーン」と「ニッチプレイヤー」で構成され、それぞれが相互に補完する関係です。キーストーンは、全体のパイを拡大するために行動し、プラットフォームとして機能する一方で、ニッチプレイヤーは、自社の強みを提供してビジネスエコシステムの柔軟性や多様性を担います。一般的には、キーストーンは大企業、ニッチプレイヤーは中小企業となるでしょう。例えば「iPhone」の場合、アップルというキーストーンがあり、アプリを提供するニッチプレイヤーがいることに気づくでしょう。

中小企業である自社がキーストーンになるという考え方もありますが、自分の利益を横に置いて組織のために振る舞うことは、思いの外難しいのかもしれません。自治体などが先導し、プラットフォームづくりを行っている例も見られますが、あまりうまくいっていない印象です。さまざまなニーズを持っている大企業がキーストーンになったほうが、オープンイノベーションにとってプラスでしょう。

中小企業におけるオープンイノベーションは、言うまでもなく社長の仕事です。常に新しいチャンスを求めていくことが大切でしょう。幸い、広い視野を持ち、新しい技術を受け入れる余地のある2代目が全国にたくさんいます。事業が尻すぼみになり、企業が存亡の危機に瀕する前に、オープンイノベーションに踏み出す勇気を持ちたいものです。

2018年3月6日 新価値創造NAVI WEBマガジンに掲載