1.ハイテク分野における米中摩擦と日本の対応

冷戦時代の米ソ対立を思い起こさせるような技術覇権争いが、今や21世紀の先端技術分野で米中間において繰り広げられている。米国は中国企業への輸出規制や同盟国への協力要請を強化する一方、中国も国産技術の開発を急ピッチで進めている。米国の中国たたきは、1980年代に日本を標的とした「技術タダ乗り」や「日本の特殊性」を背景としたジャパンバッシングをほうふつさせるものがある。しかし米中摩擦は、両国が打ち出してきている輸出規制対象の重点技術リスト(AI・機械学習、量子コンピュータなど)に見るようにその内容が先端的な科学技術分野に及んでいることが特徴的である。その背景には、これらの先端科学は軍事技術として適用可能性があり、安全保障上の問題を含んでいることがある。さらにより根源的には、これまで非競争領域とされてきた基礎的な研究成果とその製品化・収益化のためのイノベーションの距離が短くなる、いわゆる科学とイノベーションの共進化が進んでいることがある。その結果として、日米摩擦に見られた自由貿易への介入に加えて、米中摩擦は大学などの公的機関における基礎的な研究にも影響を及ぼすようになっている。

第二次トランプ政権におけるハイテク分野における対中政策、日本も含めた同盟国に対する対応は明らかになっていないが、そのスタンスはより強硬なものとなる可能性が高い。米中の対立が深刻化する中、日本においては2022年に経済安全保障推進法が成立し、他国からの経済的圧力に対抗するための重要技術を振興するための研究開発プログラム(K-プログラム)の運用が始まっている。ここでは「特定重要技術」として20分野が指定されており、その内容はバイオ、コンピュータ、材料、宇宙、海運など多岐にわたっている。研究成果については原則公開の方針が打ち出されているが、その運用に当たっては官民協議会が設置され、政府の意向によって研究者の自由度は一定程度制約される仕組みとなっている。

これらの特定重要技術の選定は主に軍事転用が可能なものという観点から行われているが、研究開発の進展に伴い、どのような内容についてどの時点で安全保障の観点からセンシティブな技術として政府介入が入るのか不透明な状況である。安全保障上の理由からその内容に透明性を持たせること自体に問題があるという面もあるが、その不透明性が故に研究開発の効率性を損ねる危険性も持ち合わせている。民生用と軍事用の技術の境界があいまいになっている中で特に将来的に大きなイノベーションが期待できる先端分野における研究効率を損ねることは戦略的自律性趣旨とする経済安全保障の根本にもかかわる問題といえる。

さらに、技術流出の回避という視点から技術輸出管理規制が強化されており、大学における海外の研究生や留学生の受け入れも技術輸出に該当するため、貿易管理審査が厳しくなっている。これまで、オープンサイエンスを規範として、国際的な交流が盛んに行われてきた大学などのアカデミックな科学研究も制約を受けるようになっているのである。

2.イノベーションプロセスの日米中比較

これらの先端科学技術分野における安全保障上の制約が、その成果を用いたイノベーション、ひいては自国のハイテク産業の振興にどのような影響を及ぼすのか、制約すべき内容の線引きをどうすべきか検討するためには、イノベーションプロセスについて理解を深めることが重要である。つまり、大学における研究成果がどのように実用化されるのか、そのプロセスにおける科学論文と特許の関係、最終的に商品サービスとして結実させる企業の役割など、すべての過程を定量化する必要がある。筆者らは、科学論文(科学)、特許(技術)および企業情報を接続したデータベースを構築し、このサイエンスベースのイノベーションプロセスの研究に長年取り組んできている(Motohashi, Koshiba and Ikeuchi, 2023; Motohashi, Ikeuchi and Yamaguchi, 2024)。ここでは、その一環として行った日本と米国、中国のイノベーションプロセスの違いについての研究成果(Motohashi and Zhu, 2024)を紹介したい。

本研究においては、企業レベルの特許テキストデータ(技術情報)と企業のウェブサイトのコンテンツから抽出した製品関連キーワード情報(製品情報)を活用し、テキスト(技術)→テキスト(製品)の関係を示す機械学習モデルを開発することによって、技術→製品の変換プロセス(イノベーションプロセス)に関する国際比較を行った。なお、企業のホームページには製品情報の他、さまざまな情報が含まれているためその中から製品情報を抽出するための機械学習モデル(Dual Attention Model, Motohashi and Zhu, 2023)を分析対象企業(日米中のそれぞれの株式市場における上場企業、約15,000社)に適用した。

ここでは企業タイプ別(新興企業、国内既存企業、多国籍企業の3タイプ)と国別(日本、米国、中国の3カ国)の合計9通りの技術→製品の機械学習モデルを推計し、国別・企業タイプ別のイノベーションプロセス(技術→製品の変換プロセス)の違いについて見た。企業における技術や製品の特性はそれぞれテキスト情報を文書埋め込み(Document Embedding)技術を用いてベクトル情報に変換することができる。従ってイノベーションプロセスに関する機械学習モデルはベクトル空間上の変換モデルとして表現できるが、例えば日本企業と米国企業のイノベーションシステムの違いは、日本企業の製品ベクトルと、日本企業の技術ベクトルを米国の変換モデルを適用した仮想的な日本企業の製品ベクトルの違い(ベクトル間のコサイン類似度)として計測可能である。

ここで、企業タイプを新興企業、国内既存企業、多国籍企業の3つに分類したのは、まず、多国籍企業は自国以外の海外市場においても活動していることから、国間のイノベーションシステムの影響を比較的受けにくいと考えられるからである。我々の結果においても、日米、日中、米中の国間の違いを企業タイプ別に見たところ、すべての二国間比較において多国籍企業のイノベーションプロセスの違いが最も小さくなった。また、新興企業においては、新規技術や新規市場に取り組む傾向が強く、既存企業(成熟企業)とのイノベーションプロセスが異なることが分かっている。このプロダクトライフサイクル理論に基づく新興企業の特性を明らかにするために別分類とした。

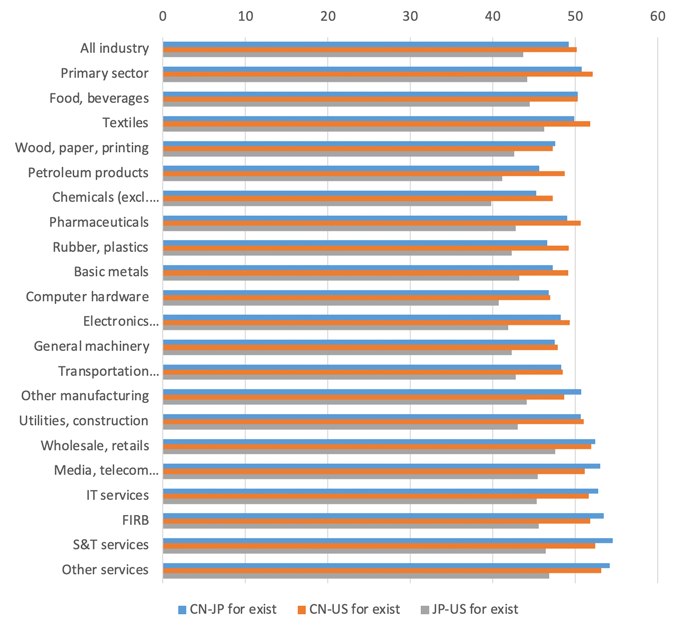

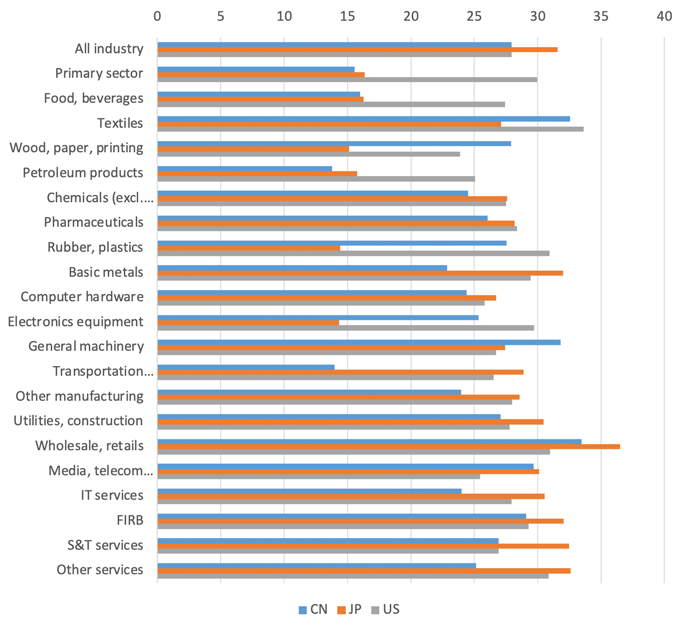

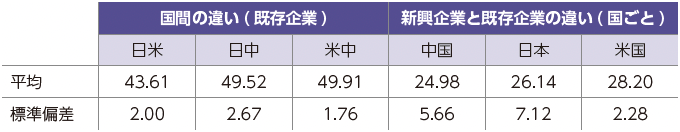

また、企業におけるイノベーションプロセスは企業の属する産業特性の影響も受ける。国間の産業構造の違いをコントロールするために、ここでは産業ごと(21業種)に国別・企業タイプ別の比較を行った。図1は国内既存企業の国間の違い、図2は国ごとの新興企業と国内既存企業の違いを見たものである。また、表1はそれらの結果について産業別平均と標準偏差を示した。なお、図1(表1左)はイノベーションプロセスの国間の違い、図2(表1右)は国ごとの新興企業のイノベーション指向と解釈できる。

まず、国別既存企業の違いを見たところ、日米の違い(43.61度)は、日中(49.52度)、米中(49.91度)の違いより比較的小さい。さらに標準偏差もすべてのペアで比較的小さい値となっているように、産業にかかわらず、イノベーションプロセスの日米間の違いは、日中あるいは米中の違いと比べて比較的小さいことが分かった。また、新興企業と既存企業の違いは、新興企業がどれだけ新技術や新市場に取り組んでいるかを示したイノベーション度合いを示したものとなるが、この指標は米国において最も高く(28.20度)、次に日本(26.14度)、最後に中国(24.98度)となった。また、標準偏差を見ると米国と比べて、日本と中国においては産業別のばらつきが大きくなっていることが分かる。米国においては業種によらず新興企業における新事業への取り組みが進んでいるのに対して、日中では一部の業種によるばらつきが大きいことを示している。

3.米中のハイテク技術管理の動きと日本の対応

米国においては、中国を念頭においた輸出規制(ECRA:輸出管理改革法)や投資規制(FIRRMA:外国投資リスク審査現代化法)の形式で、ハイテク技術の流出をコントロールしようとしている。一方、中国も輸出管理法を打ち出すとともに自国のハイテク競争力強化のための産業政策を強化している。また、米国においてはアカデミックな研究においても研究資金や人材面で中国とのデカップリングを進める動きがあり、このような政策は米国経済にどのような影響を及ぼすのであろうか?

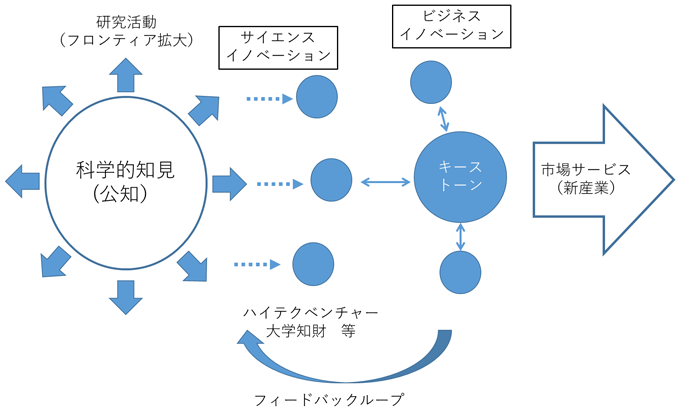

サイエンスベースのイノベーションプロセスは図3のように模式化できる。大学等を中心とした公的研究機関における研究成果は主に論文という形式で公開知として公表される。ただし、最近はその科学的知見が大学発ベンチャーや産学連携を通じて商業化される傾向が強まっている(サイエンスイノベーション)。ただ、これらのサイエンスベースのスタートアップ企業は大企業における製品サービスに組み込まれることで市場化されることが多い(ビジネスイノベーション)。さらにこの段階では、中心的な企業(キーストーン)が多くのニッチ企業と協業するエコシステムモデルが広がっている。冒頭に述べた科学技術とイノベーションの共進化は、サイエンスイノベーションが活発化し、ビジネスイノベーションにおける役割が重要になっていることによるものである。また、イノベーションプロセスにおける大学等の公的機関の役割が高まっていることから経済安全保障の問題がアカデミックな研究にも及んでいるのである。

我々が行ったイノベーションプロセスの国際比較の結果は、米国においては主に新興企業が担うサイエンスイノベーションが活発に行われており、日本がそれに次ぎ、中国は日米と比較して新興企業におけるオリジナリティーの高いイノベーションにおいて後れをとっていることを示唆している。また、米国は科学論文などで見る研究力(図3の科学フロンティア拡大能力)において他国を圧倒しており、中国とのデカップリングはそのキャッチアップを阻止しようという動きと見ることができる。ただ、中国もその研究力を急激に伸ばしてきており、AIをはじめとしたコンピュータサイエンス分野においては米国と肩を並べるか、分野によっては凌駕する状況にある。

その一方で日本は、量、質とも科学論文において米中と比べて大きく水をあけられているのが現状である(元橋、2022)。従って、日本においては先端的な科学研究については国際的な最先端の研究成果を取り入れて、世界初の研究成果を目指していく必要があると考える。情報をクローズにすることは、たとえそれができたとしても、逆に世界の研究潮流から遮断され、一国としての相対的な科学技術力の低下を招く可能性が高く、世界から一流の研究者を集めるということも困難になる。従って、日本においてアカデミックな研究活動に対して安全保障の観点から介入を行うことは、図3のプロセス全体を停滞させる可能性が高く、避けるべきであると考える。

一方で、軍事転用の可能性など安全保障の観点から問題となる技術の特定は、サイエンスイノベーションが実現した段階において可能と考える。まず、サイエンスイノベーションとして結実した時点での対策としては、その成果物としての大学知財や大学発ベンチャーの技術が、安全保障上重要と考えられる場合、投資規制等によって国外に流出しないようにする措置が考えられる。また、ビジネスイノベーションの段階では、エコシステムのフォーメーションにおいて日本企業を中心的存在(キーストーン)とするための政策的支援を行うことである。いずれにしても基礎研究における対策や貿易管理規制をバラバラにとらえるのではなく、イノベーションプロセス全体の中で統合的に検討する必要がある。