新興国の台頭でイノベーションにスピードが求められるように

「オープンイノベーション」は、1990年代にアメリカの経営学者であるヘンリー・チェスブローが提唱した概念です。その後、日本においても、その必要性が盛んに叫ばれるようになり、オープンイノベーションの有り方は、徐々に変化していきました。現在、オープンイノベーションは「3.0」という段階に来ており、今まで以上に注目されるようになっています。それでは、まずオープンイノベーションの歴史について先に解説しましょう。

日本におけるオープンイノベーション、つまり「1.0」は、大企業のなかに埋もれている技術を外に出すことによって「いかにして儲けるのか」という話でした。ライセンシングしてビジネスにしてもそれほど売り上げが見込めない。そういった技術をほかの企業に高く買ってもらおう、そんな単純なことだったのです。従来のビジネスモデルでも、十分に売り上げが確保でき、大企業が自前で技術を十分に開発する余裕があった時代のことです。

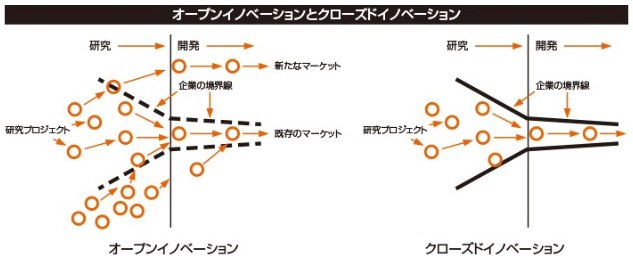

こうしたなか、中国や韓国をはじめとした新興国の台頭が目立つようになり、日本企業を取り巻く競争環境が激変しました。イノベーションが重要視されるようになり、製品の開発スピードも早くなりました。他企業に先駆けて製品を投入し、市場を占有する必要が出てきたのです。このような環境下では、自社の技術だけに頼っていては、競争に敗れてしまう。そこで、社外の技術を集めて、掛け合わせることで、イノベーションを喚起しようとしたのです。これが、「オープンイノベーション2.0」。このとき、中小企業における産学連携の必要性が声高に叫ばれ、オープンイノベーションの形が大きく変化しました。しかし、「オープンイノベーション2.0」における企業の関係は、あくまで「1対1」が中心。自社の研究開発を補完するために、大学や他の企業などと連携する自社中心のスタイルに特徴があります。

大企業の約8割がオープンイノベーションに取り組んでいる

これに対し、「オープンイノベーション3.0」は、「1対多」が特徴。この考え方は、「ビジネスエコシステム」と呼ばれ、オープンイノベーションを語るうえで重要な概念となっています。なぜ、オープンイノベーションは、このように変化したのでしょうか。その背景は、ビジネスモデルにあります。自動車メーカーは、かつて自動車という“モノ”を売っていればよかった。それで十分稼げたのです。しかし、現代では“モノ”ではなく、「移動サービス」という“ソリューション”が求められています。しかも、技術が進展するなかで、“ソリューション”の内容は多岐にわたるようになっています。ここまで来ると、自前主義を貫いて開発することに、かなりの無理が伴うことは、想像に難くありません。IoTが話題となっていますが、自動車メーカーもインターネット企業や通信企業と協業する必要が出てきました。互いの強みを生かした対等な関係を企業規模にとらわれずに模索しなければならない時代になったのです。

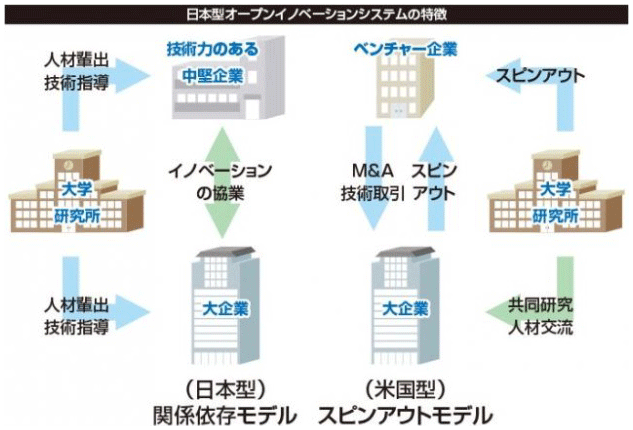

実際、ビジネスモデルの変化に伴い、オープンイノベーションは、大企業においてポピュラーになってきています。「オープンイノベーション推進室」といった専門部署を設置する例が相次いでおり、経団連の調査では、約8割もの大企業がオープンイノベーションに対して、何らかの取り組みを行っていることが明らかになりました。とはいえ、オープンイノベーションによって、「新規事業の創出」という目覚ましい成果を挙げた事例はそう多くはありません。多くの大企業は、既存の事業の強化に留まっているのが現状です。この理由には、日本の「関係依存型モデル」があります。日本企業が、オープンイノベーションを行うに際には、既存の取引先や付き合いのある大学との継続的なものが中心となる傾向があります。ビジネスエコシステムを構築して、新事業を創出するためのオープンイノベーションがうまくいかないのは、そういった背景があるのです。

リスクを取りたがらないサラリーマン社長

オープンイノベーションが停滞している理由は、「自前主義」のほかにも、いくつかあります。そのひとつが「サラリーマン社長」の存在でしょう。大企業で一般的であるサラリーマン社長は、任期が決まっています。彼らの多くは、「在任期間を問題なく乗り切ることができればよい」と考えている節があり、積極的にリスクを取りたがらないのが実態です。株式の持ち合いは、かつてと比較すればだいぶ少なくなってきているものの、いまだに続いており、経営者に緊張感がないことが問題です。

オープンイノベーション先進国であるアメリカの場合、経営者がこのような姿勢では、資本市場から「NO」を突きつけられ、退任を余儀なくされるでしょう。それに、株価が下がれば、M&Aの標的になる恐れもあります。「絶えずイノベーションを起こさなければならない」というプレッシャーを市場から直接受けているわけです。

一方、日本の中小企業の場合、オーナー企業が一般的であるため、サラリーマン社長と異なり、思い切った決断ができます。もはや中小企業とは言えないでしょうが、オーナー企業の特徴が最も出ているのがソフトバンクグループ株式会社。戦略的な提携やM&Aなどに対し、スピード感を持ってオープンイノベーションに取り組んでいる事業戦略は、日本ではあまり見られない事例と言えるでしょう。

2018年3月5日 新価値創造NAVI WEBマガジンに掲載