企業による政策保有株の大規模な売却が進む一方、上場子会社の完全子会社化や、大型のMBO(経営陣が参加する買収)提案など上場法人の株式保有見直しの動きが激しい。これまで増加してきた東証の上場企業数も2024年を境に減少に転じた。この小論では親子上場の解消を中心に、その動きの背景や評価について考えてみたい。

上場企業の株式所有構造を他の主要国と比較すると、日本は事業法人の保有比率が高く、しかも公開会社が他の公開会社の株式を20%以上保有し、支配株主となるケースが多い。

米英の上場企業では機関投資家の保有が支配的で、事業法人の保有割合は5〜6%(2012年時点)程度。大陸欧州や韓国では、創業家や財産管理会社が支配株主として頂点に立つピラミッド構造が特徴だ。

対して日本では機関投資家の比率が低く、家族を支配株主とする企業が少ない半面、公開会社が他の公開会社の支配株主となるケースが全体の32%に達する。この中には親が50%以上を持つケース(子会社)、20%以上のケース(持ち分法適用会社)が含まれる。

親子上場のような関係は親会社が子会社経営に影響力を行使して監視者としての役割を担う一方、子会社に市場からの資金調達、株価による経営評価、経営者の自律を可能とする。

また、この関係は創業家が支配株主である場合に比べて、自己取引などを通じて子会社を収奪する危険が低い。筆者らの推計によれば親子関係にある企業のパフォーマンスは、同業種・同規模の独立企業に比べて低くはなかった。

◆◆◆

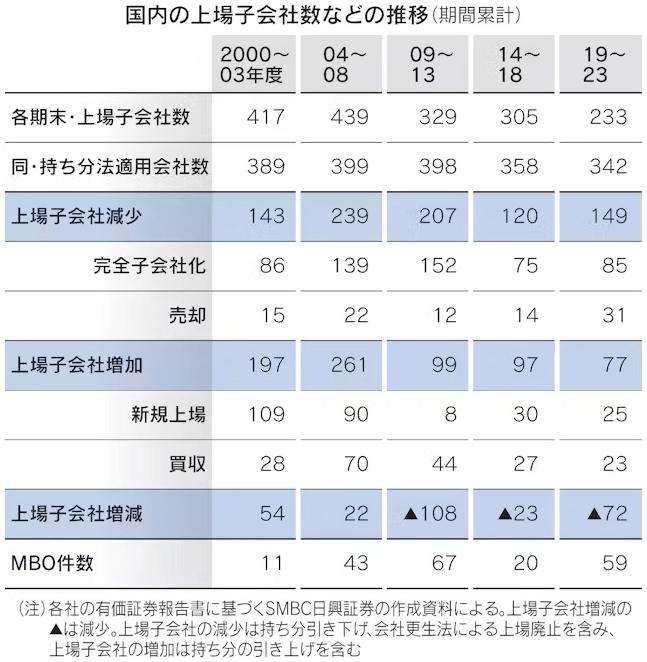

しかし表の通り2000年代まで純増を示した上場子会社は金融危機を境に減少に転じ、ピークの07年度末の467社から23年度末には233社となった。親子上場解消の手法は従来6割が完全子会社化によっていたが、19年度以降は売却が増加し2割を超える。

では、なぜ親子上場の解消が加速しているのか。第1の要因として株主の批判が強まった。子会社の少数株主保護の観点からの批判はアクティビスト(物言う株主)を中心に2000年代から提起されたが、近年の批判は論点が親会社の資本効率に向かっている。

さらに、安倍晋三政権下の企業統治改革を通じて伝統的な機関投資家(信託銀行、投資顧問会社)が親会社の資本効率に対する関心を高めた。これによりアクティビストの批判に同調する可能性も高まった。

第2に近年、政府や証券取引所も親子上場に否定的な姿勢を強めた。変化したのは15年のコーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)導入からで、開示規制を通じて政策保有株の売却が促進された。

19年からは政府の未来投資会議や金融庁が親子上場の利益相反問題を重視。上場子会社に対して情報公開面でより高度のガバナンスを求めた。PBR(株価純資産倍率)1倍割れの企業に対する東証の23年の改善要請は、子会社への固定的な投資がもつ親会社の資本効率面の問題を提起した。

以上に加えて第3に、近年の技術革新や経済環境の変化のなかで、親子上場の枠組みが企業のグループ経営の制約となり始めた。

グループ全体の最適な資源配分には、機動的な事業の拡大・縮小、子会社を買い手とするM&A(合併・買収)戦略が不可欠だ。しかし親子上場の枠組みでは子会社株主の承認を要すために迅速な意思決定が制約される。また親から子への経営陣派遣は支配権の乱用、子会社の優秀な人材の親会社への異動は子会社の収益機会の収奪として批判される可能性が高まった。

最後により広い背景として、親会社以外の買い手が多様化した。親会社がグループ再編の一環として上場子会社の売却を検討した場合、かつては国内の事業会社以外に選択肢はなかった。しかし10年代後半から、経営上のノウハウ、海外のネットワークに優位をもつバイアウトファンドが買い手として重要性を高めた。

例えば09年時点で16社の上場子会社を抱えた日立製作所は7社を完全子会社化する一方、5社を内外企業に、日立国際電気など3社をファンドへ売却した。

◆◆◆

企業の成熟化に伴い資金需要が後退する中で、上場企業の減少は世界的な傾向である。米英ではレバレッジド・バイアウトを通じたMBOを中心として非公開化が進んだが、背景には余剰資金をめぐる株主と経営者の対立があった。

それに対して日本ではMBOより親子上場解消の動きが多く、背後には親子上場のコスト上昇という構造変化があった。親子上場の解消は、統合の利益の実現、企業グループの資本効率改善、親子間の利益相反防止、子会社のガバナンス改善の点で、望ましい動きと評価することができる。

もっとも成長機会が豊富で資金不足に直面する新興企業では、事業法人が他法人に投資する合理性は依然として高い。実際、20年代に入っても親子上場の新規形成は、環境変化に対応して組織体制を柔軟に変更することが求められるIT産業を中心に続いている。

また、総合商社による事業法人への投資は、バイアウトファンドとほぼ同じ機能を果たしている。その意味で、親子上場や事業法人による株式保有がもつプラスの経済的機能を軽視することは適切ではない。

問題は資金調達、組織再編上の所期の目的を実現した後も親子上場を維持している場合だ。市場はこの状況に懐疑的で、これは減少の緩慢な持ち分法適用会社にも当てはまる。支配株主の地位を維持するなら、親会社はグループの長期的な企業価値の向上や資本効率の観点から、合理性を自らの株主に具体的・定量的に説明することが不可欠だ。

また親会社が支配株主の地位を維持する場合、子会社の少数株主に対する責任も高まる。内部統制や株主権行使を通じた監視により子会社の企業価値向上を図るという役割を認識し、配当・内部預金・資金循環面の正当性を説明する一方、少数株主保護に必要な子会社の独立性やガバナンス体制を確保する必要がある。

最後に、完全子会社化による上場解消が大きなコストを伴うことを強調しておこう。完全子会社化のスキームは、親が過半を保有するだけに本質的に過小支払いの危険を伴う。実際、1990年代までは買収プレミアム(上乗せ幅)は著しく低く、国際的にも注目を集めた。しかし少数株主の影響力増大、公正M&A指針の公表とともにプレミアムは切り上がっている。

通常のM&Aでは、事業上の相乗効果がプレミアム支払いを支える源泉となる。しかし完全子会社化の場合、変化するのは組織面の改善のみで、それによって多額のプレミアムを賄うことは容易ではない。

こうした事情は、現在増加するMBOにも当てはまる。単に資本市場の圧力を逃れるという理由から非上場化を選択すれば、その後に負の遺産を抱える。上場廃止を検討する企業は的確な判断が求められよう。

2025年6月27日 日本経済新聞「経済教室」に掲載