このコラムの縮約版は、宮島・小川(2022)「『新しい資本主義』の課題(下)自社株買い 安易な規制回避(経済教室)」『日本経済新聞』2022年4月29日朝刊に掲載された。

新しい資本主義と自社株買い

岸田文雄首相が「新しい資本主義」を提唱して以来、成長と分配、あるいは、株主権の保護の是非を巡る議論が継続している。株主主権の強化を図ったアベノミクスでは、成長と分配の関係は、成長の成果が雇用者に徐々に均霑(きんてん)するというトリクルダウンを想定していた(注1)。しかし、これまでの実証研究も明らかとしているように、企業統治改革は、今までのところ配当・自社株買いなどの株主への分配が顕著に増大した反面、実物投資、R&D投資に対しては明示的な促進効果をもたらしていないし、賃金、労働分配率の上昇にもつながっていない。この事実を重視して「新しい資本主義」では、株主主権を重視した改革では成長が実現されないから、マルチステークホルダー・モデルに立ち、分配を重視した改革を進め、人的資本の投資の促進、賃金の引き上げを図るという主張が引き出されることとなる。もっとも、この「新しい資本主義」が、株式市場、株主主権に対してどのようなスタンスに立つかは必ずしも明確ではない。一部では、それらに強く制限を加えるのではないかという観測もあり、近視眼的な経営をもたらす可能性のある四半期開示の再検討、富裕層に負担を求める金融所得課税の強化などと並んで自社株買いの制限が提示されている。このコラムでは、このうち自社株買いの問題を取り上げ、「新しい資本主義」における株主権の問題について考えてみよう。

自社株買いの何が問題か?

2021年12月の衆院予算委員会で岸田首相は、企業が株主に利益を還元する自社株買いについて、規制とも解釈できる「ガイドライン」に言及した。この発言をきっかけに、「新しい資本主義」の1つの争点として自社株買いに対する議論に視線が注がれた。

そもそも株式市場は、企業の資金調達の場であると学んできた人々にとって、自社株買いが新規増資よりも大きくなっているということ自体が小さな驚きであろう。しかも、その直接の効果が、市場に出回る株式を減少させることによって1株あたり利益(EPS)や、株主資本利益率(ROE)が改善する株主の利益還元であるとすれば、その拡大に眉をひそめるのも無理はない。

一歩進んで、何らかの形で自社株買いの規制を主張する議論は、米国を中心とする「株主資本主義」に対する批判的な見方に支えられている。米国企業では、経営者に対して株価と密接に連動した報酬を付与し、利益の大半を株主に還元する企業も多い。特に問題視されるのは、社債を発行してまで自社株買いを実施したり、その動機が目標とする株価指標の実現にあったりするケースだ。

例えば、Lazonick (2014) はS&P500企業が2003〜2012年に上げた利益のうち、54%が自社株買い、37%が配当として株主に還元され、設備投資や従業員の所得上昇が抑制されたと主張している。もっとも、彼の主張は、自社株買いが、投資の抑制・賃金の圧縮をもたらしたことを直接的に実証しているわけではない。しかし、同時期の米国企業を対象とした実証研究は、以上の事態が確かに存在することを計量的に確認している。Almeida et al. (2016) やEdmans et al. (2017, 2022) は、株式報酬の付与後、あるいは、オプションの行使が可能となった期間に、自社株買いや過大なM&A、投資や雇用の削減を実施するといった「短期的なインセンティブの提供が長期的な投資の犠牲を伴う」という事態をシステマティックに確認している。

しかし、こうした見方を安易に日本に当てはめて、「株主還元を優先し、従業員や債権者を軽視している」と主張するのは早計であろう。そもそも日本では、自社株買いが、社債の発行によってファイナンスされるとか、オプションの行使を有利にするために濫用されるといった事態は起きていない。

残された懸念は、成長可能性の高い企業で、投資を犠牲にして自社株買いを選択しているケースであろう。しかし、筆者がコリン・メイヤー英オックスフォード大教授、ジュリアン・フランクス英ロンドンビジネススクール教授と進めた実証分析では、東証1部上場企業(非金融事業法人)の2001〜18年の自社株買いは現金保有が多く、負債比率が低く、成長可能性が低い企業でシステマティックに選択されており、そうした弊害が深刻であるという結果は得られていない(Franks et al., 2022)(注2)。

現在の自社株買いを巡る議論は、わが国の自社株買いについての正確な認識を欠いたまま、自社株買いが増資を上回る高水準にあるという事実と、米国の自社株買いの弊害が結び付けられて、明確なエビデンスを欠いたまま議論が展開されているように見える。

日本の自社株買いの実態

日本では、1899(明治32)年の商法制定以来、長く自社株買い(自己株式の取得)を原則禁止していた。それが変化したのは、バブル崩壊後の1994年であり、使用人(雇用者)に譲渡するための取得や株主総会の決議に基づく利益消却を目的とする取得などが可能となった。また、その後の商法改正によって、ストックオプションや株式交換の対価を目的とする自社株買いが可能となり、現在のように自社株買いが全面的に自由に実施できるようになったのは、2001年の商法改正からである。ただし、実務家の間では周知のことだが、この自社株買いの解禁の当初の動機は、主として銀行・企業間の持ち合いの解消が市場に与えるショックを緩和するためであった。

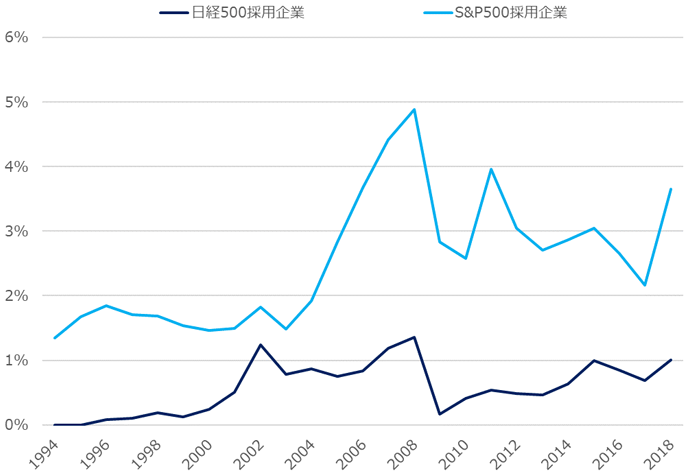

日本の自社株買いの規模(2001〜18年)は、日経500採用企業で見ると、最大で約5兆円、その時価総額500〜600兆円の1%前後で、ピーク時には時価総額の5%に達する米国(S&P500採用企業)に比べて低い(図1参照)。

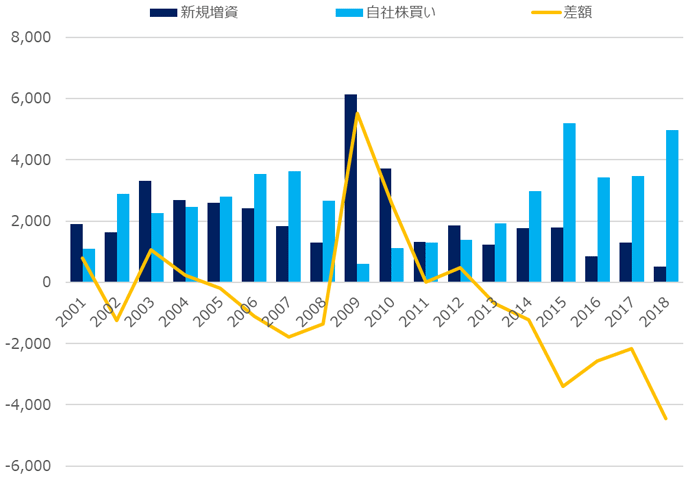

しかし、新規増資(市場からの資金調達)と自社株買い(市場への資金還元)を比較した図2によれば、2005~08年、13~18年には自社株買いの規模が新規増資の規模を大幅に上回っていることが分かる。特に、企業統治改革の進展した2015~18年には、2~4兆円規模で差額が発生しており、日本においても、株式市場がもはや資金調達の場だけではなくなっているという見方自体は間違っていない。

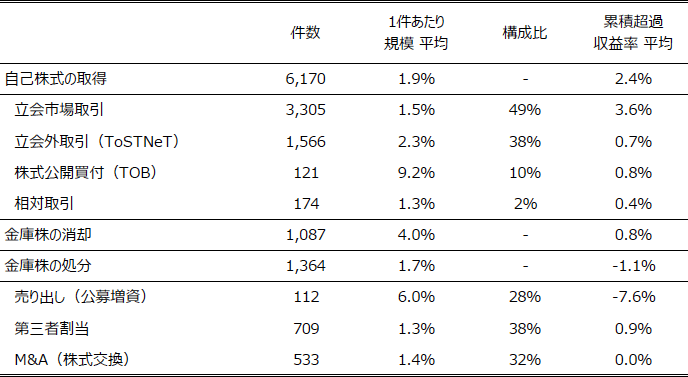

一般に自社株買いは、定款授権に基づいて取締役会の決議によって取得枠が設定される。ただし、その買付方法は多様であり、(1)立会市場取引(Open-market取引)、(2)立会外取引(ToSTNeT取引)、(3)株式公開買付(TOB)による取得、(4)相対取引による取得、そして、(5)上記のいずれかを組み合わせた混合取引に分けられる。

まず、発行企業が一定期間に市場価格で買い入れるのが立会市場取引(Open-market取引)である。金融論の教科書が自社株買いとして想定しているのは、この市場取引であり、Banyi et al. (2008) によれば、米国では90%がこの方法で実施される。しかし、日本におけるその比重は、2010年代に入って増加しているものの半数程度にとどまる(表1参照)。

次に、日本に特有の取引慣行として、発行企業が実施前日に自社株買いを公表し、翌日立会時間前に購入する立会外取引(ToSTNeT取引)である。取得価格は前日の終値を利用する。この手法は、事前に保有側が売却の意向を発行側に伝え、それをトリガーに発行側が自社株買いを実施する場合に用いられる。これの比重は約38%である。例えば、資金の必要となった富士通は、2005~09年にかけて3回、ToSTNeT取引を通じて総計約12%のファナック株を売却した。また、2014年に任天堂は、相続税の支払いが必要となった創業家の保有する7.4%の株式をToSTNeT取引によって買い取った。

さらに件数は相対的に少ないが、規模を考慮すると10%を占めるのが株式公開買付(TOB)による取得である。教科書的には、この手法は経営者が自社の株価を割安と考え、プレミアムを付けた買付価格を通じて市場にシグナルを発信すると説明される。実際に、Peyer and Vermaelen (2004) によれば、米国企業が1984~2001年に実施したTOBによる自社株買いは303件あり、そのすべてにプレミアム(平均20.7%)が付されている。

しかし、日本では121件中の74%にあたる89件でプレミアムではなく、逆にディスカンウントが付されている(平均8.1%)。言うまでもなく、市場価格より低いTOB価格に応じる株主は、企業との間に取引関係のある主体しかあり得ない。例えば、なとりは、2012~14年にかけて毎年、創業家の資産管理会社である名旺エステート等が保有する株式をTOBによって取得した(総計約12%)。この3回のTOBすべてにディスカウントが付されており、その平均は9.4%(最大12.8%)であった。

いずれの場合でも、自社株買いのトリガーを引いたのは、余剰資金の還元、シグナルの発信を動機とする買い手(発行側)でなく、何らかの理由でキャッシュが必要となった売り手(保有側)である。この点に注目してわれわれは、これら2つの取引を通常の立会市場取引と区別して準私的取引と呼んでいるが、その比重は2001〜08年で48%、14〜18年で47%に達する。この準私的取引は、2000年代前半には、急速な銀行の保有株売却への対応として広く利用され、また、2010年代に入ると企業統治指針によって推進された政策保有株の売却に対する受け皿として機能した。

このように日本の自社株買いは、教科書的な余剰資金の株主還元や、株価が割安であるというシグナルの発信を主たる動機としているだけではない。むしろ、日本では、その動機は、持ち合い解消の進展、機関投資家の急激な増加に対する企業による所有構造の調整の意図に基づいていた。つまり、「新しい資本主義」がマルチステークホルダー・モデルに立つとすれば、自社株買いは、これまで友好的な関係者が保有していた株式が市場で売却され、外部株主が増加することを防ぐ狙いがあり、長期志向の株主の比重を相対的に維持する機能を果たしていた。

また、自社株買いは、2000年代初頭の銀行等株式保有制限令による銀行・金融機関の株式売却、あるいは、近年の企業統治指針による政策保有株の売却を円滑に進める機能も果たしていた。その意味で、自社株買いの制限は、企業統治指針や、東証の進める上場企業の持ち合い株の解消とは明らかに矛盾することになる。

自己株式の処分プログラム

自社株買いは単に取得されればそのプログラムが終わるわけではない。この点も現在の自社株買いを巡る論議では十分に考慮されていない。2001〜18年の自己株式のうち消却されたのは4割弱で、残りの6割以上がいったん金庫株として保有された。この金庫株は、議決権も配当請求権もないが、取締役会の決議により、機動的に再発行(売り出し、第三者割当、M&A対価、経営陣・従業員に対する報酬)され、資金調達に利用することができる。この処分額は、取得額のおおむね2割程度にあたる。

この処分方法も米国と日本では大きく異なる。米国では金庫株のうち、多くが売り出し(新規資金の調達)と、買収対価に充てられる。それに対して、日本では、売り出しを通じて、再度資金を調達する場合もあるが、これは30%弱にとどまる。ちなみに、この売り出しに対して市場は希薄化を懸念するため、累積超過収益(CAR)の平均は大きくマイナスとなる(-7.6%)。

残りの金庫株は、その4割程度が第三者割当に充てられる。この第三者割当は、事業法人が引き受ける場合と経営陣や従業員の報酬プランに利用される場合が主である。前者では、2000年代はすでに資本関係のある企業に購入を依頼するケースが多かったが、近年、新たな戦略的提携の構築に利用される事例が増加している。例えば、任天堂とDeNAの事例やトヨタとNTTの事例である。こうした新たな提携関係の創出に対して市場は好意的に反応し、CARの平均は2.4%である。

後者は1件あたりの規模は大きくない。当初は、ストックオプションに活用される場合が多かったが、2016年に譲渡制限付株式の交付が可能となってから、経営陣のみにとどまらず、執行役、上級管理職に対して交付される事例が急増している。さらに、従業員持ち株会へ割り当てられることもあり、企業内部者の利害と株主の利害のアライメント(調整)のために利用されている。

また、金庫株は、その3割強がM&A対価としても利用される。日本の大きな特徴は、米国では大型買収時の株式交換の対価として利用されるのに対して、完全子会社化する際の対価に利用するケースが支配的なことだ。発行済株式の1%以上の事例に限定すると180件あるが、そのうち111件が完全子会社化(事前保有15%以上)の際に利用されている。代表的な事例として、トヨタによるダイハツの完全子会社化が挙げられる。

要するに、金庫株は、新たな提携関係の形成、企業グループの再編成、企業内部者と株主の利害のアライメントに利用されている。この意味で、岸田首相の提唱する「新しい資本主義」が、企業間の長期的関係の維持、ステークホルダー間の利害調整をその重要な構成要素とするならば、自社株買いは、その取得だけでなく、その処分においても、実は「新しい資本主義」と対立するのではなく、むしろその基盤となっている。

自社株買い規制はいかにあるべきか

自社株買いの規制を巡る議論は、あたかも米国で発生している弊害が日本でもシステマティックに発生しているという想定で議論されてきた。しかし、実際には、日本の自社株買いの動機や機能は多様であり、かつ想定されているような弊害が起きている実証的な根拠は乏しい。

むしろ、日本企業の自社株買いは、金融的要因と所有構造に対する考慮という2つの動機から合理的に選択されてきた。従って、自社株買いの制限は、一方の金融的要因の側面では、世界的に見て低いROE水準の是正というアベノミクス以来追及してきた政策目的と対立する。また、所有構造の調整の側面では、政策保有株の売却の阻害要因となり、企業統治指針や東証の進める上場企業の持ち合い株解消の方針とは明らかに矛盾する。

もっとも、いずれの動機の自社株買いも濫用される可能性はあるから、ガイドラインの制定自体は意味があろう。しかし、その検討は、日本の自社株買いの多様性と他の政策との整合性を十分に考慮し、自社株買い自体を制限するのではなく、あくまで市場の公正なルールからの逸脱を防ぐことに限定すべきである。

成長と分配の好循環へ

さらに、「新しい資本主義」との関係では、むしろ自社株買いを成長と分配に有効に結び付けるため、積極的に位置付ける視点が重要であろう。本業で十分な投資機会を失った成熟企業が、自社株買いを通じてフリーキャッシュフローの削減に努めることや、資本効率の低い政策保有株の売却資金を積極的な自社株買いに振り向けることは、エージェンシー問題の緩和という観点から合理的である。また、還元された余剰資金は株式市場を通じて成長企業に環流し、産業間・企業間の新陳代謝を促進する。しかも、取得した自社株を直ちに消却するのでなく、金庫株として留保し、順次、譲渡制限付株式の交付に充てることとすれば、成長と分配を結び付ける経路として大きな可能性がある。

既述の通り、実際、2016年に制度改革されてから譲渡制限付株式の利用は増加している。例えば、日本たばこ産業は2020年の導入以降、役員への譲渡制限付株式の交付(総額約14億円)に金庫株を活用している。また、中外製薬は2018年から、役員のみならず、従業員に対しても金庫株の処分による譲渡制限付株式の交付(総額約18億円)を実施している。

金庫株を第三者割当に利用する場合、特に既存の関係の強化に対して市場は大きな懐疑を抱いている。しかし、金庫株が、新たな提携関係への利用や、経営陣・従業員へのインセンティブの提供と結び付く場合には、市場は十分にポジティブな評価を与えている。例えば、譲渡制限付株式の交付に金庫株の利用を決定した際(173ケース)のCARの平均は0.6%で、統計的に有意に正の値をとる。自社株買いを、政策保有株の売却と結び付け、資本効率の引き上げと経営陣・従業員へのインセンティブの提供と結び付けるという戦略的思考が必要である。この方向が実現されれば、自社株買いは分配の重視の一環としてその抑制が検討されるべき対象から、成長と分配の好循環を実現する1つの手段として、むしろ積極的に促進されるべき対象ともなろう。日本企業の創造力の高い財務政策の採用が望まれる。