長く日本企業を特徴づけてきた法人間の株式相互保有が解体の最終局面を迎えつつある。その背景と経済的帰結はいかに理解できるのか。日本企業の株式所有構造は将来どうなるのか。

1970年ごろに完成した相互保有を中核とする法人優位の所有構造は97年の金融危機で劇変した。銀行は中核的自己資本の約1.5倍に達していた保有株式の売却を開始し、生命保険会社も株式売却を本格化した。東証時価総額に占める銀行・生保の保有比率は合計30%超から2004年には12%に低下した。持ち合い解消の第1局面である。

05年から敵対的買収やアクティビスト(物言う株主)の脅威が高まり、一部の事業法人が持ち合いの復活を進め、法人所有低下の傾向はいったん止まった。

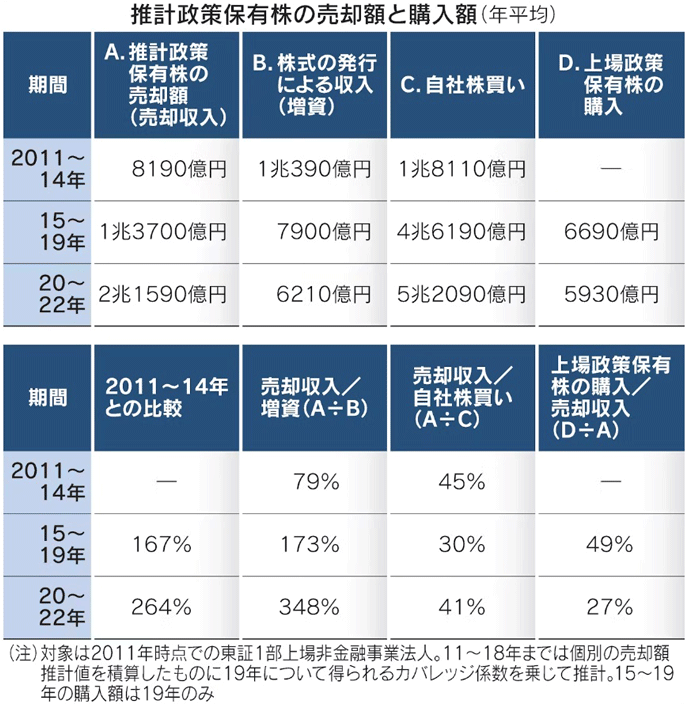

これが再度大きく変化する契機となったのが、安倍政権下の企業統治指針の導入(15年)だ。この第2局面で政策保有株の売却の焦点は事業法人に移動した。それまで事業法人が保有銘柄を1単元でも売却する確率(売却率)は、年平均約4%にとどまっていたが、15年に7%、19年には9%強に上昇した。東証プライム(旧1部)非金融事業法人の推計売却額は、11〜14年平均の0.8兆円から15〜19年には1.4兆円に増加した(表参照)。

いかなる特性を持つ企業がどんな銘柄を売却したのか。SMBC日興証券の協力を得て、企業間の相互保有関係に関するデータベースを構築し、保有銘柄を単位とした分析を進めた。

◆◆◆

第1に売却側の動機としては、資金面の必要性が高い企業、つまり負債比率が高く自己資本利益率(ROE)が低い企業が政策保有株の売却に積極的だった。

第2に売却対象としては成長性が低く、株価変動リスクが高い銘柄から売却が進められた。この点は、流動性が高く売却しやすい優良企業から売却した結果、銀行のポートフォリオが大きく劣化した持ち合い解消の第1局面とは対照的だ。

第3に対象企業と相互保有関係があれば売却率が低い傾向がみられたが、この関係が企業統治指針の導入後に明確に弱まった。政策保有全体の過半を占める相互保有株の売却率は、11〜14年平均の3.1%から19年には8.5%に上昇した。この上昇幅(5.4ポイント)は、同じ期間の一方的保有の上昇幅(3.9ポイント、6.5%から10.4%に上昇)よりも大きい。統治指針の導入が、法人保有の岩盤といわれた持ち合い株の売却を促進した意義は大きい。

第4に売却は保有金額の少ない銘柄を中心とし、ブロック保有といわれる保有比率が高い、保有額が大きい銘柄は維持される傾向が強かった。少額の相互保有部分の売却から始まった。

第5に社外取締役が多いほど売却率が高い傾向があった。しかもこの効果は、保有企業の取締役会だけでなく、対象企業についても同様だった。統治指針は、取締役会に政策保有株の保有の合理性の定期的な検証を求め、社外取締役はその厳格な運用に寄与した。

最後に外国人機関投資家比率が高いと、政策保有株の売却が促される傾向があった。半面、アクティビストの保有比率が高いと売却が遅れる傾向も確認でき、政策保有株が買収防衛策の側面を持つことを示す。

政策保有株の売却額は増加し、20〜22年平均の売却額2.2兆円は11〜14年の2.6倍に達した。またその収入規模は増資の3.5倍に達し、自社株買いの4割に相当する(表参照)。

◆◆◆

では政策保有株の売却は企業行動にどのような影響をもたらしたのか。アベノミクスの成長戦略の一環でもあった政策保有株の売却促進は、次の経路で成長に寄与すると期待された。まず売却資金が投資、研究開発(R&D)の増加につながる。また売却による資産の圧縮を通じて資本効率が改善される。さらに政策保有株の売却は、持ち合いの解消を通じて資本市場からの経営の規律向上を促す。

実際に成長や資本効率の上昇が生じたかを、標準的なモデルにこの売却行動を追加することで検証した。

第1に売却収入は実物投資に向かっていない。この結果はR&DやM&A(合併・買収)を含めても、売却規模が大きい企業に限定しても変わらない。他方、政策保有株の売却は自社株買いを増大させる傾向があった。売却収入の多くは自社株買いに向かっていた。

第2に政策保有株の売却による資産の圧縮や、自社株買いによる自己資本の減少を介したレバレッジの上昇も起きていない。売却益の一部は負債圧縮に充てられ、残余は現預金に回ったためだと考えられる。

第3に政策保有株の売却は、相手企業の売却(相互持ち合いの解消)を通じて、自社の株式保有構造の変化をもたらした。政策保有株10%の売却は、自社の所有構造における推定持ち合い比率を1.6%引き下げる。

だがROEにはいまだ有意な変化は生じていない。その要因を検証すると、売却が回転率(売上高/総資産)の向上に貢献したことは確認できるものの、レバレッジ(総資産/自己資本)やマージン率(利益/売上高)の変化は緩慢だ。つまり財務構成の変化が不十分で、持ち合いの解消による経営の規律面の変化がROEの改善を促すには時間を要していると解釈できる。

かつて長期経営の基盤と考えられた相互持ち合いは今や経営者のエントレンチメント(防御)と資本の固定化に帰結するのみで、経営の規律、資本効率の両面から正当化できない。また売却の遅れたブロック保有もすべてが経済的に合理性をもつ保有とは限らない。

もっとも、近年の政策保有株の売却が、事業法人の株式保有を単線的に引き下げているわけではない。22年のその保有比率は20%弱であり、10〜12年平均の21.5%をわずかに下回るにとどまる。政策保有株売却による減少の一部は、事業法人のブロック購入や、第三者割り当ての引き受けによって相殺された。

20〜22年平均の新規購入額は売却額の27%に当たる。こうした新規購入は、環境問題に対する共同投資や、不足した技術・資源の確保を目指す戦略的提携を動機とするケースが多く、市場の反応も好意的だ。共同事業に対する相互のコミットメント(関与)や投資先企業に対する強いモニター(監視)が期待できる事業法人のブロック保有は、近年保有主体として比重を高め、日本企業が今後そのパーパス(目的)実現を目指す長期的な経営を進めるうえで重要な基盤となる。

現在は事業法人が自社の所有構造を調整し、新たな戦略的提携関係を構築する再編成の局面でもある。日本企業はこうした動機に基づく株式保有の増大をためらうべきではない。重要な点は投資戦略を明確に説明することだ。機関投資家も政策保有を一律に否定するのではなく、その機能を的確に評価する必要がある。

2024年9月20日 日本経済新聞「経済教室」に掲載