岸田文雄首相は2021年12月の衆院予算委員会で企業が株主に利益を還元する自社株買いについて、規制とも解釈できる「ガイドライン」に言及した。「新しい資本主義」の一つの争点として、自社株買いを巡る議論が注目されている。

自社株買いの規制を求める意見は、米国を中心とする「株主資本主義」への批判的な見方に支えられている。米国では経営者に株価と密接に連動した報酬を付与し、利益の大半を株主に還元する企業も多い。特に問題視されるのは、社債を発行してまで自社株買いを実施したり、その動機が目標とする株価指標の実現にあったりするケースだ。その場合、設備投資や研究開発(R&D)投資、雇用の圧縮を伴うと想定される。

米国企業を対象とした研究ではこうした事態が確認されている。だがこれを安易に日本に当てはめて「株主還元を優先し、従業員や債権者を軽視している」と主張するのは早計だろう。そもそも日本では、自社株買いが社債発行でファイナンスされるとか、ストックオプションの行使を有利にするために乱用されるといった事態は起きていない。

残された懸念は、成長可能性の高い企業で投資を犠牲にして自社株買いを選択するケースだろう。しかし筆者とコリン・メイヤー英オックスフォード大教授、ジュリアン・フランクス英ロンドン・ビジネススクール教授による実証分析では、そうした弊害は深刻でなかった。東証1部上場企業(金融機関を除く)の01~18年度の自社株買いは、現金保有が多く、負債比率が低く、成長可能性が低い企業で選択されていた。

◆◆◆

現在の自社株買いを巡る議論は実態の正確な認識を欠いたまま、空中戦的に展開されている。そこで本稿では、日本企業の自社株買いを包括的に分析した前述の共同研究によりながら、その実態を紹介したい。

日本で自社株買い(自己株式の取得)が現在のように自由となったのは01年の商法改正からだ。日本の自社株買いの年間規模は東証の時価総額の1%前後で、ピーク時に5%に達する米国に比べ低い。だがその規模は05~08年、14~18年には新規増資を上回り、市場が資金調達の場だけではなくなっているのは確かだ。

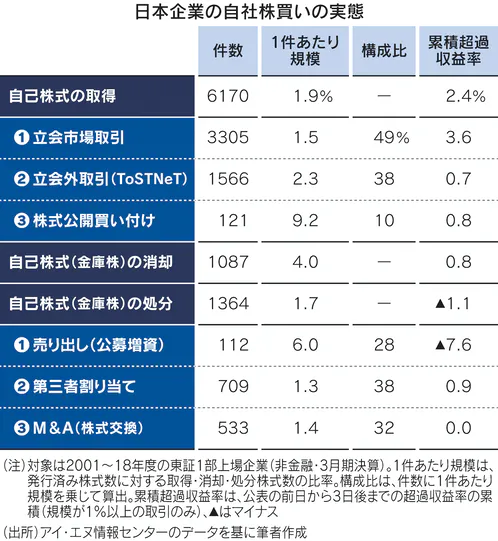

一般に自社株買いは取締役会の決議により取得枠が設定されるが、実際の買い付け方法は多様だ。発行企業が一定期間に市場価格で買い入れるのが立会市場取引で、米国では約90%を占める。これに対し日本での比率は49%だ(表参照)。

日本に特有の取引慣行で38%を占めるのが、発行企業が前日に自社株買いを公表し、翌日立会時間前に取得する立会外取引(ToSTNeT)だ。取得価格には前日の終値を利用する。

また10%を占めるのがTOB(株式公開買い付け)による取得だ。教科書的には、経営者が自社の株価を割安と考え、プレミアムを付けた買い付け価格を通じて市場にシグナルを発信するとされる。だが日本では121件のうち89件でプレミアムでなく、ディスカンウントが付されている(平均8.1%)。市場価格より低いTOB価格に応じる株主は、企業と取引関係のある主体しかあり得ない。

この2つを通常の立会市場取引と区別して「準私的取引」と呼ぶ。この準私的取引は、00年代前半には急速な銀行の保有株売却への対応として広く利用され、10年代に入ると企業統治指針により推進された政策保有株の売却に対する受け皿として機能した。

日本の自社株買いは、教科書的な余剰資金の株主還元や、株価が割安であるというシグナルの発信を動機とするだけではない。むしろ友好的な関係者が保有していた株式が市場で売却され、外部株主が増えることを防ぐ狙いがあり、長期志向の株主の比重を相対的に維持する機能を果たした。

しかも自社株買いは単に取得されれば終わりではない。この点も自社株買いを巡る論議でほとんど考慮されていない。01~18年度に取得された自己株式のうち消却されたのは4割弱で、残りの6割以上が金庫株として保有された。金庫株は議決権も配当請求権もないが、取締役会の決議により機動的に再発行され、資金調達に利用される。再発行された金庫株は、取得した自己株式の2割程度だ。

金庫株の処分方法も日米で大きく異なる。米国では金庫株の多くが売り出し(新規資金の調達)と、買収対価に充てられる。一方、日本では売り出しを通じて再度資金を調達する場合もあるが、3割弱にとどまる。この売り出しに市場は希薄化を懸念するため、累積超過収益率(CAR)の平均はマイナス7.6%だ。

残りの金庫株は、4割程度が第三者割当増資に充てられる。第三者割り当ては、事業法人が引き受ける場合と経営者や従業員の報酬プランに利用される場合が主だ。前者では00年代には既に資本関係のある企業に購入を依頼する事例が多かったが、近年は新たな戦略的提携の構築に利用される事例が増えている。新たな提携関係の創出に対し市場は好意的に反応し、CARの平均は2.4%だ。

後者の規模は大きくないが、16年に譲渡制限付き株式の交付が可能となってから、これに利用される事例が急増している。従業員持ち株会に割り当てられることもあり、企業内部者の利害と株主の利害の調整のために利用されている。

また金庫株の3割強はM&A(合併・買収)の対価として利用される。米国では大型買収時の株式交換の対価が一般的だが、日本では完全子会社化する際の対価に利用するケースが支配的だ。発行済み株式の1%以上の事例に限ると、180件のうち111件が完全子会社化(事前保有15%以上)の際に利用されている。

岸田首相の「新しい資本主義」が企業間の長期関係の維持、ステークホルダー(利害関係者)間の利害調整を重要な構成要素とするならば、自社株買いはその処分でも新しい資本主義と対立するのではなく、むしろその基盤となっている。

◆◆◆

日本企業は自社株買いとその処分を、金融的要因と所有構造に対する考慮という2つの動機から合理的に選択してきた。従って自社株買いの制限は金融的要因の側面では、世界的にみて低い自己資本利益率(ROE)の是正というアベノミクス以来の政策目的と対立する。また所有構造の調整の側面では、政策保有株売却の阻害要因となり、企業統治指針や東証が進める上場企業の持ち合い株解消の方針と明らかに矛盾する。

いずれの動機の自社株買いも乱用される可能性はあるから、ガイドラインの制定自体は意味がある。だがその検討は、日本の自社株買いの多様性と他の政策との整合性を十分に考慮し、自社株買い自体を制限するのではなく、あくまで市場の公正なルールからの逸脱を防ぐことに限るべきだ。

2022年4月29日 日本経済新聞「経済教室」に掲載