多くの人にとって現在最も関心のある経済課題は、物価上昇の抑制だろう。経済学から見て、この物価上昇を抑制する方法は二つある。一つは総需要を抑制する方法、もう一つは総供給を増やす方法である。

前者は政策金利を引き上げ、円高方向への修正や景気鎮静化を通して物価を引き下げる。名目賃金の調整が遅れるとすれば実質賃金の上昇が可能となる。こうした短期の金融政策による物価調整は、これまでの潜在成長力を前提とした調整が想定される。

政府は2025年8月に中長期の経済財政に関する試算を公表している。過去の実績に基づいた日本の潜在成長率は、わずか0.5%前後(過去投影ケース)である。同じ試算では成長移行ケースや高成長実現ケースも紹介され、それぞれ1.5%前後、2%弱の成長率を見込んでいる。

もし成長移行ケースや高成長実現ケースの経済成長率を達成しながら物価安定を求めるとすれば、供給力の増強が必須である。

コメの例で考えればわかりやすいだろう。24年からのコメ価格上昇は、減反による供給力不足が一因とされる。したがって価格安定には、減反した水田の復活によるコメ供給量の増加が対策の一つとなる。経済全体の供給力の増加とは、このコメの例をマクロ経済に拡大した考え方である。

◆◆◆

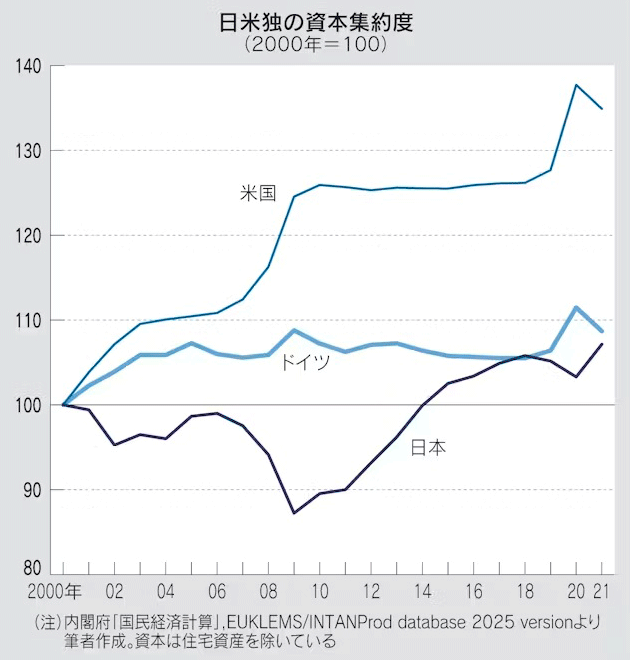

経済全体では水田復活の代わりに、労働力と資本の増加が供給増のカギとなる。両者の相対的な変動を見るため、資本量を総労働時間で割った資本集約度について、2000年を100として米国やドイツと比べたものを図に示した。

この曲線が右上がりであれば労働力に比べて資本を増加させていることになり、逆の場合は資本よりも労働力に依存した生産となっている。日本では2000年代から10年代にかけて、米国やドイツと比べて資本よりも労働力に頼る生産体制だったことがわかる。

これはバブル崩壊に伴う過剰資本の調整が続いていたことと、世界金融危機の際も他国に比べて雇用を維持していたことが影響している。この傾向は、アベノミクスによる労働市場改革で是正されてはいるが、1人当たりの労働時間数の減少が、女性や高齢者を中心とした就業者の増加で減殺され、急激な総労働時間数の減少とはなっていない。

加えて、この間の日本の資本の伸びは3カ国でも最低となっている。資本との対比でみれば、日本の労働者全体は、これまでも「働いて、働いて、働いて」きたことになる。

しかし少子化が続く中、労働力を中心とした供給力の増加は持続的ではない。労働力依存から資本利用への転換が必要である。王道はデジタル技術を利用した省力化だ。この点はアベノミクスの時代から認識されていて、ワークライフバランス重視や最低賃金の引き上げは、安易な労働力依存から資本への転換を促す政策だったと言える。

そして現在はアベノミクスの時期に比べて、国内での資本蓄積に好都合な環境へと変わっている。設備資金の調達面で見ると、10年代の実質金利は0%または若干のプラスだった。現在は2%以上のインフレが続き、実質金利はマイナスである。

このことは積み上げた企業の現預金が日々目減りし、他の資産への転換が必要であることを示している。また取得原価をもとに償却している固定資産は償却不足が進行している。このままインフレ時に手をこまぬいていては設備更新のハードルも高くなり、既存の事業分野からも撤退や縮小を迫られる恐れがある。

対外直接投資と対内直接投資のバランスも是正すべきである。08年の世界金融危機に伴う円高で、それ以降に日本企業の対外直接投資が増え、投資額は対内直接投資の10倍程度になっている。

しかし25年に米国大統領に就任したトランプ氏の関税政策によって、東南アジアや中南米を経由した米国への輸出も、日本からの輸出と比べて必ずしも有利ではなくなっている。むしろ日本は対外直接投資を見直し、対内直接投資を促進すべき時期にあると言える。

◆◆◆

もっとも資本が相対的に不足しているので、これからは一方的に資本蓄積を進めていくべきなのかといえば、こうした見方にも留意すべき点がある。一つは研究開発投資の蓄積が、従来ほど生産性向上に寄与しなくなっていることである。

この点は、20年のアメリカン・エコノミック・レビュー誌上でニコラス・ブルーム米スタンフォード大学教授らのグループが明らかにし、日本でも石川貴幸神奈川大学助教と筆者がこの傾向を確認している。

実際、人工知能(AI)における新たなサービスの提供やデータセンター構築、新薬開発には膨大な投資額が必要とされる。デジタルサービスは公共財サービスと同様の性格を持つので、利用者は便益を得て生産性を向上させるが、投資主体の収益性は不確実である。トランプ大統領が関税交渉と並行して、日本や韓国に米国への投資を求めるのは、こうした先端技術への投資成果の不確実性が増しているからではないか。

もう一つは、デジタル投資が十分に可視化されていない点である。マクロの経済統計において、デジタル化の進展は必ずしも十分に把握できているとは言えない。例えば10年代における日本のデジタル投資(情報通信機器投資とソフトウエア投資の合計)は低迷していたが、10年代半ばから通信・コンピューター・情報サービスの対外赤字は急増している。投資ではなくデジタルサービスの利用という形で、日本のデジタル化は投資の増加以上に進行していると考えられる。

また、25年6月30日付の当欄に掲載された西村清彦・政策研究大学院大客員教授と肥後雅博・東京大教授の論考が示したように、現行のデジタル投資は過小推計で、25年12月の国内総生産(GDP)統計の基準改定では上方修正の可能性が指摘されている。

設備投資には長期的な供給量の増大だけでなく、短期的には需要を喚起するという二面性があるため、供給サイドにだけ目を向けると一時的に景気を過熱させる可能性もある。政府・日銀は、こうした可視化されていない投資や、投資の二面性に注意した財政・金融政策を行う必要がある。

上記のような課題は残されているが、国内投資の環境が新型コロナウイルス禍前と大きく異なっていることは確かである。故ジョーン・ロビンソン英ケンブリッジ大学教授のケインズ経済学の解釈にしたがえば、人々は歴史的時間を生きており、その意思決定は不可逆的な過去と未知の将来の間で行われているという。

日本の企業経営者は、これまで不可逆的な過去の決定にかなり引きずられてきたように思う。投資環境が変化しつつある今こそ「知恵を絞り、知恵を出し、知恵を利用して」、将来にウエートを置いた意思決定への転換を期待したい。

2025年11月17日 日本経済新聞「経済教室」に掲載