2023年末、日本の国内総生産(GDP)や生産性に関する国際的順位が公表された。「国民経済計算」確報版で示された22年の1人当たり名目GDPは、経済協力開発機構(OECD)加盟国中21位と主要7カ国(G7)で最低となった。また日本生産性本部の「労働生産性の国際比較2023」では、22年の1人当たりの労働生産性はOECD加盟国中31位となった。

円安が要因とはいえ、GDP全体でも人口が日本より3割以上少ないドイツに抜かれ、4位に転落した。日本の経済的地位の低下を嘆く報道は恒例行事と化した感がある。しかし当面の順位にこだわるだけでは、日本が直面している問題の解決にはならない。本稿では日本経済の国際的地位を念頭に置きながら、労働生産性の向上を含めた日本の選択肢について述べたい。

◆◆◆

1人当たりGDPや労働生産性などの経済的豊かさに関する指標の国際順位が調査により異なるのはなぜか。1人当たりGDPも労働生産性も分子はGDPだが、それを割る分母の指標が異なる。1人当たりGDPでは人口、労働生産性では労働者数や労働時間数で割っている。さらに影響が大きいのはドルに換算する際の為替相場の違いで、内閣府の順位ではその時々の為替レートを使うため最近の円安が大きく影響する。

一方、日本生産性本部の指標ではドル換算時に購買力平価を使う。購買力平価は日米の生活水準を同じくするレートで計算されており、00年は1ドル=155円、22年は同98円とむしろ円高になっている。つまり現在の日本の財・サービスは品質が良く、米国ではより高く売れるということだ。それでも労働生産性が22年に31位まで後退しているのは、日本の就業者比率が高く、欧州でユーロの評価以上に生活水準の高い国があるからだ。従って労働生産性の順位こそ深刻に受け止めるべきだろう。

長年にわたる1人当たりGDPや生産性の低迷はなぜ起きたのか。筆者らは21世紀初頭から生産性の国際比較をしてきたが、この間アベノミクスに代表される財政・金融政策頼みの経済運営により、生産性向上のための構造改革が置き去りにされてきたと感じる。

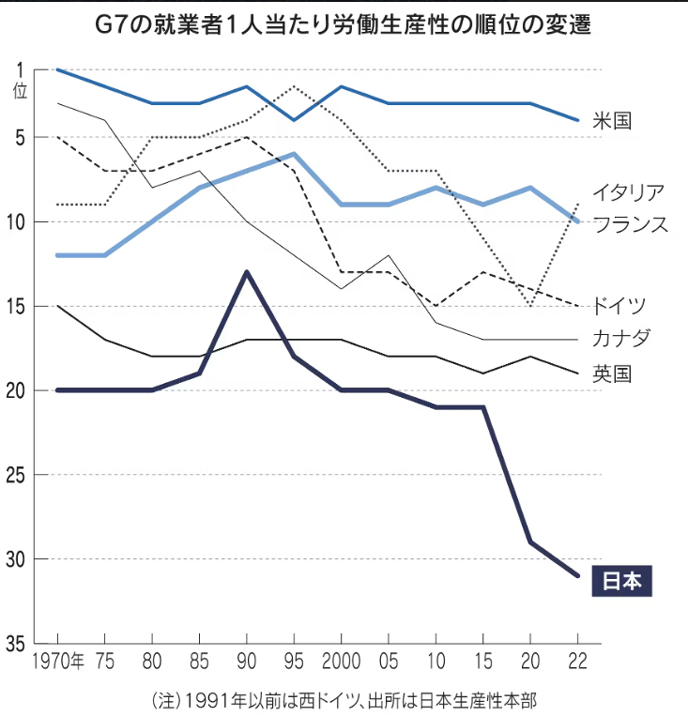

かつて政府は「世界最高水準のIT(情報技術)社会の実現」という目標を掲げた。だが依然マイナンバーの普及が十分でなく、ライドシェア一つ実現できていない社会を世界最高水準のIT社会と呼べるだろうか。実際、労働生産性の順位は10年代半ばごろから急落している(図参照)。

構造改革を労働強化とする批判も生産性向上が進まない一因だが、新技術の習得に努めなければ経済的な豊かさどころか安全性も維持できなくなりかねない。

筆者らが日本経済の課題の一つとして生産性向上を唱え始めたころは、日本経済はいずれリバウンドするという期待があった。だが当初の予想を上回る長さの低迷から考えると、この流れを直線的に延長していけば、予想される未来は「緩やかなアルゼンチン化」だ。

◆◆◆

地球の反対に位置しながら、経済成長の分野で両国は奇妙な縁がある。産業革命を経て先進国化した欧米諸国の次に先進国入りをするのはどの国かということが議論された際に、候補として挙げられたのが日本とアルゼンチンだ。

その後は大方の予想を裏切り日本がアルゼンチンよりも経済的に成功したが、21世紀に入り日本はアルゼンチンの後を追うように坂を転がり続けている。世界銀行のデータでは、1995年から22年の労働生産性順位の変化を見ると、日本は28位から45位、アルゼンチンは44位から55位へとともに順位を落としてきた。

アルゼンチン化の特徴の一つは、良質なヒト、モノ、カネが国を見捨てて流出していくことだ。ヒトに関しては、日本の教育水準の高さは先進国でも群を抜いている。スポーツでも、両国とも野球の大谷翔平やサッカーのメッシという百年に一度ともいわれる才能のある選手を輩出している。しかし彼らが実力を発揮した場は欧米だ。日本であれば二刀流というイノベーション(革新)は十分に許容されなかったのではないか。実際、人口が減少するなかでも、日本人の海外永住者数は増え続けている。

イノベーション不足の国ではモノへの投資も海外へ向かう。従来型ビジネスで稼ぐには、日本企業は低金利で調達し収益性の高い海外で投資した方が有利だ。

最後のカネに関しては、アルゼンチンは何度も資本流出により経済危機に見舞われた。日本でもその兆候は見え始めている。22年から欧米が金利を引き上げたのに対し、日本はゼロ金利を維持しており、資金の流出と円安を招いている。

良質のヒト、モノ、カネの流出はさらなる貧困化を招き、皮肉にも人々は一層政府への依存度を高めることになる。だが政府自身に経済を活性化する機能はない。最終的にアルゼンチンのように肥大化して身動きがとれなくなった政府に徹底した「ノー」を突き付けるような状況が日本に訪れる可能性は否定できない。

「緩やかなアルゼンチン化」から逃れる方法はあるのか。一つは従来型の成長戦略をより強い形で実行していくことだろうが、実現性が低いかもしれない。既得権益や規制の壁も大きな理由の一つだ。加えて長年の経済低迷の影響で、90年代までに社会人としての経験がない世代には、改革後の成長のイメージが浮かばず説得力に欠けるのだ。

いわゆる氷河期世代以降は成長期の体験が乏しく、停滞する日本経済だけを見てきた。彼らにとって、日本は経済活力や科学技術の面で世界的に優れた国ではない。こうした世代には、経済的豊かさを優先した世代のシナリオは魅力的でなく、生活の豊かさまで包含したビジョンが必要だろう。1月18日付本欄で滝澤美帆・学習院大教授が紹介した日本生産性本部の生産性を含む包括的な豊かさの指標を探る試みも昭和的な成長志向の修正を企図している。

だがより経済学的、政策的なアプローチは、パーサ・ダスグプタ英ケンブリッジ大名誉教授が「生物多様性の経済学」で示した「資本アプローチ」だ。資本アプローチは、人々の生活を豊かにするサービスを市場経済から供給されるサービスに限らず、環境を含めた市場外のサービスにまで拡張してとらえ、それらを提供する基盤となる民間資本、社会インフラ、自然資本、人的資本などの組み合わせを政策目標として考える。

このアプローチが定着するには時間がかかるだろうが、これまで経済的豊かさの指標として君臨してきたGDPも将来はより包括的な豊かさを取り入れたものへと変化していくだろう。GDPや生産性の低迷をきちんと受け止めることは大切だが、単なる過去への回帰ではない「豊かさ」への戦略を練る必要がある。

2024年2月21日 日本経済新聞「経済教室」に掲載