安倍晋三首相は9月、自民党総裁選で3選を決めた。しかしこれまでの総裁選での選出時のような高揚感は伝わってこない。2012年の選出時には自民党は野党であり、「アベノミクス」の源流となる経済政策を掲げて政権奪還を目指すという気概にあふれていた。無投票再選された15年にはアベノミクスも軌道に乗ったところで方向転換し、「新3本の矢」を打ち出した。

当初のアベノミクスは財政金融政策を中心としてデフレを脱却し、景気を浮揚することに重点を置く短期的な政策だった。これに対し「新3本の矢」は、国内総生産(GDP)目標600兆円、出生率向上、介護離職ゼロなど、成長政策や社会政策に重点を置くものだった。しかし今回は、総裁選後に内閣改造を実施した後も、目立った経済ビジョンを発表していない。

政府は労働面を中心に大胆な政策を遂行していると主張するかもしれない。だが現在検討されている政策は、これまでのアベノミクスが目標としていたデフレ脱却や潜在成長力の向上とどのようにつながるのか明らかではない。

おそらく景気判断の中心に労働市場の需給状態を据え、今後も人口減少が見込まれる中で、労働市場からみた景気観はそれほど悪化しないという判断なのだろう。こうした景気判断には、本当に死角はないのだろうか。

◆◆◆

今後の景気を国内動向と海外動向に分けて考えると、国内動向に関してはマイナス要素は少ない。20年の東京五輪開催を控えて、建設需要や観光需要は引き続き増加すると考えられる。加えて人手不足に対応した合理化投資が進められる中で、労働需給も逼迫した状況が続くだろう。 一方、海外動向に関しては不安要素が増えている。最大の不安要素は、米国が仕掛ける貿易摩擦だろう。中国での現地生産を進めたり、中国をサプライチェーン(供給網)に組み込んだりしている日本企業は、海外投資戦略やサプライチェーンの再構築を余儀なくされる可能性が高い。

また日米2国間でも今後貿易交渉が開始される。最悪の場合、為替操作国の認定や1980年代のような米通商法301条に基づく関税引き上げも懸念される。いずれにしてもこうした事態は短期的に日本の輸出を制約し、長期的には対外直接投資先やサプライチェーンの見直しコストの負担を覚悟する必要がある。

米国の貿易政策は11月の中間選挙の結果にかかわらず、トランプ氏が大統領にとどまる限り継続されるだろう。10月に入ってからの世界的な株式相場の乱高下も、米国を中心とした貿易摩擦の長期化を見越した反応と考えられる。

もう一つの海外の懸念要因は、米国の利上げに伴う新興国の経済破綻の可能性だ。世界金融危機後の低金利の下で世界中にあふれ出たドルが米国に環流する中で、流動性の危機に直面する新興国が出る恐れがあり、既に一部の国でそうした兆候がみられる。

最も危惧すべきことは、新興国の破綻が先進国の債権者の危機に波及し、広範囲での金融危機が起きる事態に至ることだ。米中貿易戦争により世界第2の経済大国である中国が自国の景気維持に注力せざるを得ないとすれば、金融危機が起きた場合、その収束には時間を要するだろう。

9月の日銀短観の結果は、こうした内外の情勢を敏感に反映したものとなっている。雇用人員判断DI(指数)は引き続き強い労働市場の逼迫感を示すとともに、設備投資計画も力強いが、全体の景況感は昨年末より緩やかに低下している。緩やかな景況感の低下は、日本企業が対外的なマイナス要因を不安視していることの表れとみられる。

◆◆◆

こうした中で安倍政権は、これまでの景気回復の形をできるだけ維持しようとする守りの経済政策に入っている。最近は労働市場改革に注力しているが、実態は外国人労働者の受け入れ枠拡大にしても70歳までの雇用期間延長にしても、現状のビジネスモデルを維持するための数あわせの色合いが強い。

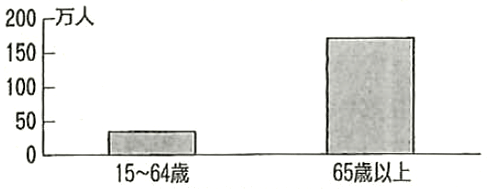

特に70歳までの雇用期間延長については、本当に政府が乗り出して進める必要があるのか疑問がある。総務省「労働力調査」によれば、アベノミクス開始直後の13年から17年までで就業者数は204万人増えている。だがこのうち15~64歳の就業者の増加は5分の1以下の34万人にすぎず、残りの170万人は65歳以上の労働者だ(図1参照)。つまり政府が支援策を考える前から、企業は自発的に高齢者雇用を進めているのだ。

おそらくこの政府の背景には年金など社会保障への対応も含まれるのだろうが、政府がなすべきことは「社会保障と税の一体改革」に沿って約束通り消費税率引き上げを実施し財源を確保することだ。

同様に経団連が提起した就活ルールや新規一括採用の見直しについても、政府はその流れを妨げるような政策をとるべきではない。新たな人事制度への移行にはコストがかかるが、民間企業はそうしたコストを負担してでもより良い人材を獲得する方策を考える。政府がなすべきことはこうした企業の合理的で前向きな努力を後押しすることだ。

海外からの大きなマイナス要因が急に起きない限り、今回の景気回復期間が戦後最長になる可能性は高い。しかし景気後退は必ずやってくる。その際に今のような成長力の低い経済で、外的なマイナスショックを乗り切れるのかについては不安要素が多い。

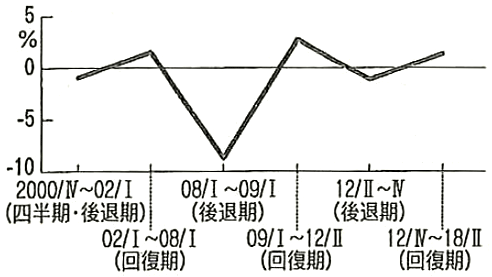

02年2月に始まった戦後最長の景気回復は、不良債権の処理を終え、世界景気の拡大に伴う輸出の増加に支えられて73カ月続いた。だがその間に日本企業の競争力が高まったわけではなかった。むしろ中国や韓国との生産性格差の縮小が進んだ期間だった。

そして日本の相対的な競争力低下は、08年の世界金融危機に伴う世界貿易の縮小により顕在化する。金融部門に大きな問題がなかったにもかかわらず、GDPの落ち込みは先進国でも最も大きくなった。

02年から6年をかけてGDPを約1割増やしたが、世界金融危機後の不況で、その積み増し分のほとんどを失った(図2参照)。これを機に中国は日本を抜いて世界第2位の経済大国に浮上した。

翻って現在の状況は戦後最長に迫る景気回復が続いているにもかかわらず、金融政策のスタンスはアベノミクス開始時とほぼ同じで、景気後退が訪れた際の緩和余力を全く持っていない。もし海外要因が世界経済にマイナスのショックを与えた場合、日本に自律的な政策をとる余裕はなく米国や中国の景気対策頼みということにもなりかねない。

◆◆◆

18年のノーベル経済学賞を受賞するポール・ローマー米ニューヨーク大教授は、経済の資源配分を知識活用型へと変えていくことで、長期的な経済成長率を上昇させる可能性を示した。10月の臨時国会での安倍首相の所信表明演説の冒頭部分は、まさに新たな知識経済への意欲を示したものだが、その後の具体的な内容は必ずしもその考え方を掘り下げたものではなかった。

むしろ最近の構造政策はシェアリングエコノミーへの対応や労働市場改革の内容も含めて、本来の成長戦略と逆行するかのような姿勢がみられる。こうした現行の経済構造を維持しようとする政策は、下手をすれば戦後最長の景気回復後再び振り出しに戻る危険性すらあることを自覚して政策運営に臨むべきだろう。

2018年11月5日 日本経済新聞「経済教室」に掲載