9月に自民党総裁に再選された安倍晋三首相は経済政策「アベノミクス」を新たなステージで展開することを宣言した。「新3本の矢」と称された政策が実現可能かどうかは、これまでのアベノミクスにより、どの程度経済が改善し新たな政策を実施できる土台ができたかに左右される。

アベノミクスの評価は、2014年4月の消費税率引き上げの影響もあり、簡単ではない。例えば当初強調されていた物価については依然その目標に達していない。消費や生産の伸びも芳しくなく、結果として国内総生産(GDP)はアベノミクス開始時と比べてさほど伸びていない。

それでも根本的な批判が起きなかった背景には、労働市場の好転や円安がもたらした好調な企業収益がある。新アベノミクスは、GDP600兆円という目標に象徴される高い成長力を背景に、少子化対策や社会保障の充実を図ろうと考えている。しかし、明暗交錯する経済指標を見ただけでは、そうした高い成長力の根拠は見いだせない。

◆◆◆

そこで以下では、日本の潜在成長力の再検証を通じて、アベノミクスの日本経済への影響と新アベノミクスの実現可能性について考察する。

アベノミクスでは、第1の矢の「大胆な金融政策」や第2の矢の「機動的な財政政策」は実施されたが、第3の矢である成長戦略は十分ではなかった。このことはアベノミクスが総需要の刺激を中心とした政策であったことを示している。不思議なのは、総需要刺激策により需給ギャップが予想以上に早く解消し、労働市場が改善したにもかかわらず、GDPの伸びはアベノミクス以前とさほど差がないほど低調だったことである。

このパズルを解く鍵は、供給サイドである潜在成長力の低下も考慮することにある。一般に潜在成長力の低下は労働人口の減少によるものとされる。しかし生産年齢人口は1990年代半ばから減少に転じており、最近の特徴とは言えない。そこで、設備投資の低迷による資本蓄積の減少も視野に入れる必要がある。

通常、需給ギャップを計算する際には内閣府の「民間企業資本ストック統計」を使う。そこでは資本が物理的に除却されない限り、生産要素として利用されていると考える。この考え方に立つと、どのような設備も購入した当初と同じ生産力を維持し続けることになる。このため、「民間企業資本ストック統計」で示される資本ストックは、一貫して増加を続けている。

しかし、購入後徐々に相対的な処理能力が低下するパソコンのように、古い機械の生産能力は時間とともに低下していくとする考え方もある。国際的に生産性を研究する研究者は、この考え方に立った「生産資本ストック」をもとに、生産性や成長力を判断している。一橋大学経済研究所と経済産業研究所が公表する日本産業生産性データベース(JIPデータベース)は、生産資本ストックの概念に近い。それによると、日本の民間(市場経済)の資本ストックはすでに08年にはピークアウトし、減少に転じた。

◆◆◆

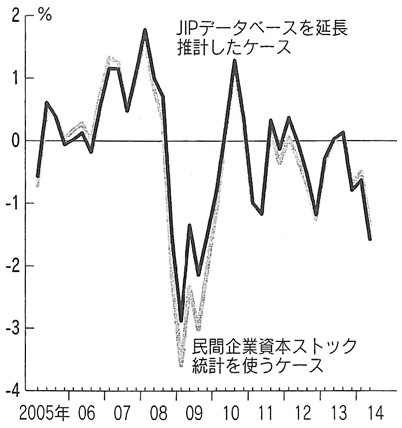

そこで資本ストックの違いによりどの程度需給ギャップに差が出るかを調べてみた。

需給ギャップの推計方法は酒巻哲朗「1980年代以降のGDPギャップと潜在成長率について」に掲載された内閣府の推計方法に準じた。JIPデータベースの推計は11年までなので、その後は「民間企業資本ストック」の設備投資額や「国民経済計算」の実質固定資産残高の動きを参考に延長推計し、民間企業資本ストックの動きに合わせて四半期化した。

民間企業資本ストックとJIPデータベースの延長推計による資本ストック額には大きな差が生じている。さらに2種類の資本ストック統計を使った需給ギャップを比べると、JIPデータベースのケースは民間企業資本ストック統計よりも、不況期にはマイナスのギャップが小さく、好況期には若干プラスのギャップが大きくなる傾向がある(図参照)。

世界金融危機後明らかにアベノミクスが始まる直前(09年第2四半期から12年第4四半期)までの需給ギャップは、民間企業資本ストックのケースよりも、JIPデータベースの方が小さくなり、最大で1%、すなわち約5兆円分需給差が縮小している。

ここまでの推計では技術進歩率はそれぞれ異なり、民間企業資本ストックのケースが年率0.10%、JIPデータベースが年率0.57%となっている。もし両者の技術進歩率を等しくして需給ギャップの差を試算すると、その差は最大で40兆円分になる。

つまり、JIPデータベースを使うと、民間企業資本ストックのケースに比べて潜在生産力が低くなるため、総需要刺激策をとった場合には、すぐに供給力の天井に到達する。この見方は、アベノミクス前まで続いたマイルドなデフレとその後のGDPの伸びの鈍さとも整合的だ。

なぜ労働市場だけが改善したかといえば、企業は総需要の増加を一時的なものとみなして、資本の増強よりも労働力の増加で対応しようとしたからである。これは労働市場の改善にもかかわらず、非正規雇用比率の上昇が続いていることからも明らかだ。またこれまでのアベノミクスが、長期的な供給力低下の中での短期的な総需要増加政策だとわかれば、人々が将来の物価上昇期待を大きく変化させることもない。

こうした見方に対して、最近は両者の需給ギャップ率に差がなくなってきているので心配はない、という意見もあるかもしれない。しかし将来を見通すうえで、近年の供給力の低迷を考慮した場合とそうでない場合には大きな差がある。10年代の資本ストックの伸びは0.1%にすぎない(JIPデータベースのケース、民間企業資本ストックのケースでは1.9%)。

労働力だけでなく資本蓄積も低迷する供給力の弱さを踏まえると、2%の潜在成長力を前提としている新アベノミクスは、中長期にわたって潜在成長力とほぼ等しい技術進歩率の達成を想定していることになる。バブル崩壊後日本がこれほど高い技術進歩率を長期間達成したことはなく、またそれを達成するための成長戦略も十分に描かれているとは言いがたい。

◆◆◆

政府はかつてバブル崩壊後に生じた不良債権問題をすぐに処理せず、大幅な公共投資で景気浮揚を図ったり、出生率を高めに見積もって社会保障負担の問題を先送りしたりしてきた。こうした楽観的な見通しに基づく政策は、その後の金融危機や社会保障政策の遅れなどにより、現在の日本経済、特に財政に大きな負担を強いている。今回もまた強気の成長見通しの下で、意欲的な政策を打ち出しているが、過去の経験の二の舞いになる危険性をはらんでいる。

政府は供給力の強化に目を向け、まずは改善している労働市場の改革に取り組み、労働者が能力に応じた働きと報酬が得られる流動的な労働市場の整備に力を尽くすべきであろう。企業も需要増に対応した従来の設備投資の考え方を改め、IT投資のように労働力人口の減少や市場の変化に対応してビジネスモデルを変える中で収益力を高める投資戦略へと転換していく必要がある。持続可能な日本経済を目指すならば、現実を直視し、地に足のついた政策を実行していくほかはない。

2015年10月6日 日本経済新聞「経済教室」に掲載