2024年11月の米国大統領選挙で、ドナルド・トランプ氏が大統領に返り咲くことが決まった。第1次トランプ政権(トランプ1.0)では、「米国の国際競争力を取り戻す」として、中国製品に対し最大25%の追加関税措置を講じ、中国企業のみならずサプライチェーンでつながる世界各国の企業に大きな影響を与えた。

再選に向けた公約(トランプ2.0)では米国への輸入品に対して10〜20%の関税を課し、とくに中国からの輸入品には60%の関税を課すとしている。こうした公約が実現した場合、世界、および日本企業のサプライチェーンにどのような影響が及ぶのか。

18年に米国が対中関税を引き上げたことに起因する「米中貿易紛争」の影響については、ここ数年間でさまざまな研究が行われている。本稿では、筆者自身の研究を含む国内外の諸研究を基に、その影響を考えてみたい。

まず米中貿易紛争について振り返っておこう。トランプ1.0は、18年7月に知的財産権の侵害などを理由として、中国に対し制裁関税を発動した。中国は即座に同規模の報復関税を実施した。さらに米国が8月と9月にも追加的な制裁関税を発動すると、中国も報復関税の実施で応じた。これが、米中貿易紛争とも呼ばれる関税引き上げ合戦である。

関税引き上げの影響

前提として、米中の関税引き上げは両国間の貿易を減少させる。

まず、米国について。輸入に関しては、中国からの輸入が減少する分、同等の製品の国内生産もしくは第三国からの輸入が増加すると考えられる。ただし現実には、国内生産は増加せず、当該製品の生産地の労働市場にはほとんど影響がなかった。同時に、中国の報復関税の影響を受ける輸出産業、とくに農業部門では雇用の減少が見られたと報告されている。

ベトナムなど途上国や、メキシコやカナダなど近隣国から米国への輸入は急増した。他方、日本製品の輸入はさほど増えなかったとも報告されている。

中国については詳細なデータが公開されておらず、対米輸出減少による中国国内経済への影響の包括的分析は行われていない。

しかし、対米輸出品の生産地周辺で新規創業企業数が減少し、求人広告からは求人数や提示賃金の減少・低下が確認できる。また、衛星写真から測定した夜間光の減少なども観測された。中国の国内経済にも少なからぬ影響があったことがわかっている。

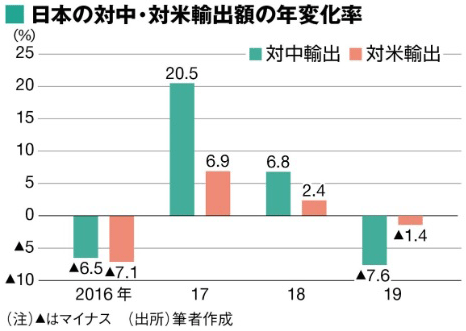

では、米中貿易紛争は日本企業にどのような影響を与えたか。図は日本の対中・対米輸出額の年変化率だ。19年に米中向け輸出額はともに前年比マイナスに転じているが、対中輸出の落ち込み幅がとくに大きい。16年時点で、海外生産を行う日本企業の約30%は中国に生産拠点を有し、少なくない企業が中国との間に密接なサプライチェーンを構築していた。

生産面や販売面で対中依存度の高かった企業は、米中貿易紛争の大きな影響を受けた可能性がある。

日本の対中輸出

筆者は、経済産業省の企業データの調査票情報、米国の対中関税率、産業連関表に基づく産業間の関連性、そして中国の部門別対米輸出比率を組み合わせ、中国の輸出不振が日本企業の対中輸出に及ぼす影響を分析した。使用したデータでは、約3割の企業が対中輸出を行い、1割超の企業が中国に生産拠点を持っている。

米中貿易紛争によって日本企業の対中輸出額は、16年時点で対中輸出を行っていた企業において平均7.6%の低下となった。ただし、総売上高は0.9%の減少とさほど大きくない。

生産拠点経由の影響を見ると、海外拠点が中国のみの企業では対中輸出の減少幅が大きかった。影響は、複数の国に生産拠点を持つ企業では小さく、3カ国以上に生産拠点を持つ企業では見られなかった。サプライチェーン多様化の進み具合が明暗を分けたようだ。

次に、在中国現地法人への影響はどうか。現地法人データを用いて推計したところ、直接的な影響として北米向け輸出が大きく減少していることがわかった。ただ、そもそも現地法人経由で北米向け輸出を行う企業は16年時点で在中国現地法人の1.2%と少ないため、直接的な影響は大きくない。

ただし、在中国現地法人の中でも、その顧客である中国の地場企業が対米輸出を行っている場合、そうした企業への販売額が減少するという間接的な効果はありうる。

分析結果はまさにそのとおりで、自社(=日本企業の在中国現地法人)の現地(=中国)向け販売依存度が高く、川下業種における対米輸出比率も高い場合、現地(=中国)での販売額の落ち込みが大きい。一方、これを埋め合わせる形で在中国現地法人からの輸出、とくに日本およびアジア向けの輸出が増加している。さらに、輸出増加の効果は、サプライチェーンの多様化が進んでいる、3カ国以上に海外生産拠点を持つ企業で著しいことがわかった。

まとめると、米中貿易紛争の日本企業、および日系海外現地法人への影響は、中国依存度の高い企業で顕著だが、依存度が同程度であっても、サプライチェーンの多様化が進んでいる企業では影響が小さいことがわかった。

ここまでの諸研究結果を踏まえ、トランプ2.0の世界貿易の含意を考えてみたい。

トランプ2.0は公約で対中関税率を60%に引き上げるとしている。トランプ1.0以降、各国が中国関連のサプライチェーンの見直しを進めているが、その動きはさらに加速するだろう。サプライチェーンの多様化が進んでいる企業は迅速かつ柔軟に対応できるのに対して、中国依存から脱却できていない企業は大きな負のショックを受けると考えられる。

また、トランプ2.0ではすべての国からの輸入品について関税率が10〜20%程度引き上げられるとされ、中国以外の国からの対米輸出も鈍る可能性がある。その分、米国では国内雇用が回復するかもしれないが、トランプ1.0における対中関税の引き上げは国内雇用の回復につながらなかった。この例からも、関税引き上げで米国内の経済格差や貧困の問題を解決できるかは不透明だ。混迷の時代は長引くかもしれない。

本稿で取り上げた筆者の研究は、Matsuura (2024) Third country effects of US-China trade war: Evidence from Japanese firm-level data, mimeo. その他の参考文献についてはhttps://sites.google.com/site/matsuuratoshiyuki/japanese-topのWeb補論をご参照ください。

週刊東洋経済 2024年12月7日号に掲載