過去1年あまりのコロナ禍で、現実の政策対応に関連する分析が日本の経済学研究者から発信され、また、リアルタイムで政策効果を分析する取り組みも行われるようになってきた。

国立情報学研究所の水野貴之准教授らは2020年5月発表の論文で、人出(単位面積当たりの人数)の減少と、接触(2人が1辺4メートルのブロック内に一定の時間とどまること)頻度の減少が必ずしも比例しないことを確認した。NTTドコモの携帯端末の位置情報データなどを使い、1回目の緊急事態宣言下で東京・渋谷、新宿の駅前などの繁華街で人流と接触頻度の変化を分析したものだ。

ここでは、人出の減少率より接触頻度の減少率が10~20%大きくなることが示された。つまり、人出が6割減った地域でも接触は8割減っていた可能性がある。接触8割減=人出の8割減だと「誤解」されていた20年春当時の認識に、一石を投じた。

東京大学の渡辺努教授と慶応義塾大学の藪友良教授は20年8月発表の論文で、政府や自治体からのアナウンスメントや報道によって人々が感染状況についての認識を改め、外出を自発的に控える「情報効果」は、政府や自治体の出す緊急事態宣言などの政策の直接的な「介入効果」より大きいことを示した。

携帯の位置情報データを使って人流の変化の要因を分析した結果、東京都における人流低下の要因の4分の3は情報効果であり、直接的な介入は、人流低下の4分の1しか影響していなかったという。これは秋以降の政府・分科会の議論にも影響し、宣言発出のような強制的措置に頼るよりも、なるべく上手なアナウンスメントによって人流を抑制しようとする、政府戦略の根拠の一つとなった。

◆◆◆

シミュレーションにより政策効果を予測する分析も年後半から現れ始めた。東京財団政策研究所の千葉安佐子博士は、エージェント・ベース・モデルを使って日本社会のミニチュアをコンピューター上に構築し、長距離移動や営業時間の短縮など、現実に実行された政策や政府で検討中の政策について効果分析のシミュレーションを実施している。その結果は政府にフィードバックされ、新しい政策オプションの検討に応じて分析を発展させている。

東大の藤井大輔特任講師と仲田泰祐准教授の研究チームは、理論疫学で使われる感染伝播(でんぱ)モデル(SIRモデル)とマクロ経済学の経済成長モデル(ソローモデル)を組み合わせた「疫学マクロモデル」で、シミュレーション分析を行っている。この研究の特徴は、感染状況の変化を予想できることに加えて、感染状況や政策対応がもたらす経済的なコストまで算出できることにある。

緊急事態宣言などの強い行動抑制を実施し、新規感染者数を十分に低いレベルまで抑え込む「強い抑制」シナリオ(その後、ワクチン接種の普及により、感染は収束すると想定)と、経済に配慮して新規感染者数が減らないままで解除して緊急事態宣言の再発出に追い込まれる「弱い抑制」シナリオを比べ、感染症による死者数も経済損失の大きさも、どちらも強い抑制シナリオの方が弱い抑制シナリオよりも小さくなることを示した。

強い政策で感染症を抑え込む方が、経済に配慮した拙速な解除よりも、経済社会にとってもコストが小さい、という議論は政府の分科会でも定性的に話し合われてきたことだが、それを定量的なモデル予測で示した意義は大きかった。チームは毎週、シミュレーション結果を更新している。

マクロ経済学と疫学モデルを組み合わせた成果としては、早稲田大学の久保田荘准教授の研究、武蔵野大学の深尾光洋特任教授と一橋大学の塩路悦朗教授の研究など、日本でも多彩な試みが進行中である。

ミクロ経済学では、ワクチン接種の予約システムの混乱についてマーケットデザインの研究者が声を上げている。基本的に先着順よりも完全年齢順や割当制が社会厚生を改善するとして、政策提言も公開している。栗野盛光慶大教授、小島武仁東大教授、野田俊也ブリティッシュコロンビア大学助教授、室岡健志大阪大学准教授に分科会メンバーの大竹文雄大阪大特任教授と筆者が加わっている。

特筆すべきは、東大と慶大のマーケットデザイン研究センターにおいて、自治体向けの相談窓口を開設し、マーケットデザインの専門家が各自治体のワクチン接種予約システムの改善相談に応じる体制を整えたことだ。経済学者が専門的知見を生かして現実社会に積極的に貢献しようとする取り組みといえよう。

その後、グループに小田原悠朗東大特任研究員、渡辺安虎東大教授が加わり、ワクチン接種の需要を喚起する政策を提言した。具体的には、ワクチン接種する人に報酬を与えること、さらに、その報酬は過去に接種した人にも適用されると政府が宣言し、接種の先送りを防ぐことである。

◆◆◆

医療経済学でもコロナ禍は発見をもたらした。DPC(包括医療費支払制度)対象の500余りの病院のデータを使ってグローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(東京・新宿)が20年9月に発表した分析によると、初期段階では医療機関の入院収益も外来収益も前年同期比15%程度減少したこと、コロナ患者を受け入れた場合は、受け入れなかった場合に比べて収益悪化率が2倍以上になっていたことなどが示された。

500床以上の大病院では、20年4~6月期で、前年同期比で平均3億7千万円も入院収益が減少していた。また、通常の肺炎やウイルス性腸炎の入院症例が、20年5月には前年同期に比べ50~60%も減っていたことも分かった。コロナへの院内感染を恐れて、他の病気の患者が大幅な受診控えをしている実態が明らかになったが、それはコロナ前の医療の中になにがしか不必要な部分があったことを示唆する。

もう一つ言えることは、コロナ診療に参加することが病院経営的に大きな赤字リスクをもたらした事実である。この結果、20年夏から今年にかけて、多くの病院経営者が赤字化を恐れ、コロナ診療への参加を見送ってきたと考えられる。そのため、コロナ対応医療機関向けの様々な補助金が増設されたわけだ。

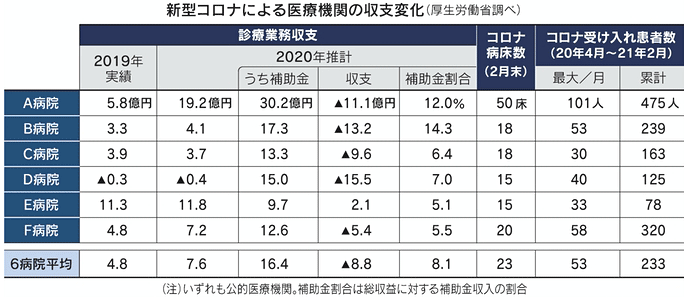

ちなみに表は、5月21日の財政制度等審議会に提出された資料である。これによると、公的な医療機関では、20年の収益は、補助金収入を加えれば19年を大きく超える病院も出てきている。「コロナ対策に参加すれば他の患者が来なくなり、病院経営が赤字化する」という認識は、もはや過去のものと言える。

医療者へのワクチン接種はかなり進んだのだから、コロナ対策に参加していなかった医療機関も、赤字や感染リスクを恐れずにコロナ診療やワクチン接種業務に参加して、感染症対策に貢献してもらいたい。

2021年6月21日 日本経済新聞「経済教室」に掲載