地球環境問題や政府債務の破綻の危機など人間社会の持続性の問題は、考えるべき時間軸が長いため、市場の時間感覚では考えにくい。これらは世代間の問題として捉える必要がある。今回は経済理論で世代間の問題を扱うにあたっての2つの論点、時間不整合の問題と世代間の利他性について整理する。

◆◆◆

世代間の問題が抱えている困難の一つは、「若いときの約束が年を取ってから守られない」という時間不整合性の問題がさけられないことである。しかし、各世代で繰り返される世代間問題の場合は、「繰り返しゲーム」の構造を使うことで解決できることが知られている。

典型的な繰り返し構造を持つ世代間問題は、「成人した子供が老親を扶養するか」という問題である。子供にとって自分の親を扶養するのはコストがかかるので利己的な人間は自分の親を扶養したくないが、自分が年取ったときには子供に扶養してもらいたい。社会制度の工夫がない自然状態では、若い世代は誰も老親を扶養せず、悲惨な老後しかない社会となる。

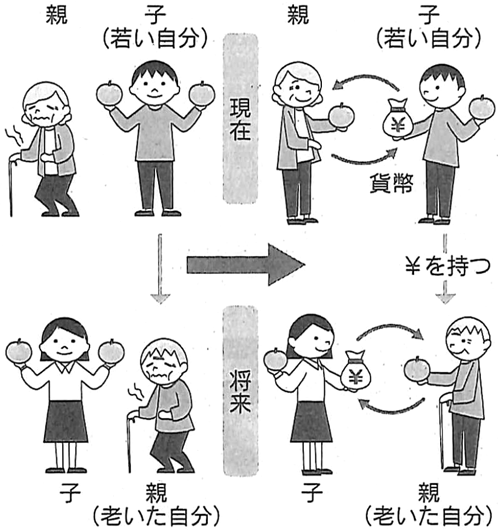

米経済学者ポール・サミュエルソンは1958年の論文で、社会的な黙契として「貨幣」を発明することで、各世代が自発的に老親扶養をすると論じた。親世代は稼得した貨幣を、老年期に扶養してもらう対価として子世代に支払う。子世代はその貨幣を受け取って、自分が年取ったときの扶養の対価を支払う。貨幣が前の世代から次の世代へと受け渡されることで、老親扶養が確実に実行される(図参照)。現代社会は実際にそのような仕組みになっている。

サミュエルソンの貨幣を一般化した議論として、貨幣がなくても、ある種の社会契約が「資産」として世代から世代へと受け渡されれば、時間不整合の問題が解決できることを、米ボストン大学のローレンス・コトリコフ教授と、スウェーデンの経済学者トーステン・パーソン氏とラース・スヴェンソン氏が88年の論文で示した。

これは各世代が、若いときにした「(課税政策についての)約束」を老年期に破らない、という社会契約である。社会契約には価値Qがあり、老人は約束を守ると若い世代から対価Qを払ってもらえる。約束を破ると社会契約は消滅し、価値Qも失われるので、老人は約束を破らないのである。これが各世代で続く。

◆◆◆

これらの利己的個人からなる世代重複モデルでは、世代間の繰り返しゲームは解けるが、1回限りの問題は解けない。過去に起こったことのない環境危機や財政破綻のような問題は1回限りの世代間問題なので、世代間の黙契では回避できない。

1回限りの問題を解くには、世代間利他性(人々が子孫に抱く愛情)を経済モデルで考慮する必要がある。世代間利他性があると、現世代の効用に次世代の効用が入り、次世代の効用にさらに次の世代の効用が入る、という無限の連鎖が続くので、経済モデルは永久に生き続ける家系から構成される無限期間モデルと同等になる。個人は有限期間しか生きなくても、利他性があるので、子孫のことを考えて行動する個人の経済行動は、あたかも永久に生きる人間の行動と同じになる。

すると、財政政策や政府債務の蓄積はその国の経済にまったく影響を与えない、という中立性命題が成立する。つまり現在、政府が借金を増やし続けても、それは将来世代の時代に増税して返済されることが分かっているので、世代間利他性を持つ現在世代の人々は貯蓄をし、増税で苦しむ子孫のために遺産を残そうとする。そのため政府が借金を増やして財政政策をしても、まったく景気を改善する効果を持たない。これが、米ハーバード大学のロバート・バロー教授が論じた「リカードの中立性」である。

しかし、これが成り立つのは「人々の遺産がプラスのとき」に限る。現実には貧富の格差があり、多くの人は十分な遺産を残せないので、政府債務の膨張の悪影響を打ち消せない。よって財政政策や政府債務は現実には景気に対して中立的とはいえない。

世代間利他性が当人の行動(教育、子育てなど)によって決まるという「内生的な利他性」の問題を考えたのが、米シカゴ大学のケーシー・マリガン教授の97年の本である。マリガン教授の関心は家族間の経済格差の広がりを説明することだったが、彼の理論を経済成長論に応用した仏パリ経済学校のヒレル・ラポポート教授と欧州中央銀行のジャンピエール・ヴィダル氏の2003年の論文では、経済成長によって親の子に対する利他性が大きく変化することが示されている。

産業革命前の欧州のような富の蓄積が進んでいない経済では、世代間の利他性は低く、利他性が内生的に育まれることもない。経済成長が進んである程度の富の蓄積量に達すると、人々は自己の利他性を高める行動を選択し、結果として国全体での利他性のレベルが大きく上がる。子孫への利他性が上がることによって、資本蓄積がさらに加速し、経済成長が高まる。

◆◆◆

彼らの議論は、成人した人々が自分の利他性を自分で選択するという設定だった。現実の世界を考えると、親や教師という大人が子供を教育することで、子供の利他性を大人が決めた鋳型にはめる、という方が普通だろう。

大人の教育が子供の選好を変えるというモデルは家族の経済学などに多くみられる。米ノースウェスタン大学のマシアス・デプケ教授と米エール大学のファブリツィオ・ジリボッティ教授の17年の論文は、「権威主義」「寛大」などの子育てのスタイルが子供たちの選好に影響し、経済格差が大きい国では権威主義の親が多く、格差が小さい国では寛容な親が多くなることを示した。

ただ、彼らの研究では、子供の世代間利他性の変化については分析されていない。「親が子供の世代間利他性を決める」という内生性があるときに経済がどのような動きを示すか、は今後の重要な研究テーマだと思われる。

ラポポート教授らのモデルでは経済成長の経路は1つしかないが、それは自分が残す遺産の金額が自分に効用をもたらすというモデルの構造による結果だった。筆者の考えでは、「子の効用が親の効用の一部になる」というかたちの利他性を仮定すると、経済は2つの均衡(良い均衡と悪い均衡)を持ち、どちらに行くかは期待によって決まる。

良い均衡では、子孫の繁栄が期待されるので、利他性を高める活動が盛んになり、高い利他性と高い経済成長が実現する。一方、悪い均衡では、子孫の効用レベルは低いと予想されるので、利他性を育む活動への投資は減少し、結果として、低い利他性と低い経済成長が実現する。将来の予想や利他性の初期値によって、良い均衡に行くか悪い均衡に行くかが変わる。将来の期待を自由に持てることから、我々は未来を決める自由を持っているわけである。

1回限りの世代間問題を解決するために、利他性を内生的に育てる政策は重要である。将来、環境や財政の危機で大きなコストが予想されるとき、危機に対処するための資源を子孫にどれだけ残すかは、利他性の大きさで決まり、その利他性は将来への想像力で決まるのである。

2018年6月18日 日本経済新聞「経済教室」に掲載