はじめに

マサチューセッツ工科大学(MIT)のデイビッド・オーター教授(David H. Autor、1967年生まれ)は、2015年に発表した論文「なぜ依然として多くの仕事が存在しているのか? 職場のオートメーション化の歴史と未来(邦訳)」(注1)において、積極的な情報化投資による経済格差発生メカニズムを明らかにした。すなわち、情報通信技術の進歩により、「これまでもルーティン業務が機械に代替されてきたが、これからもルーティン業務が機械に代替される」と、「雇用の質」「雇用の構造」が変わっていくことにより経済格差が生まれることを明らかにした。

我々人類は、こうした「雇用の質」「雇用の構造」の変化に対して、早急に対応しなければならない。なぜなら、これまで人間の職を代替してきた機械は単純なものであったが、これから出現する機械は、「とても複雑で細かいことができるスマートな機械」「人間の脳のような人工知能」「人間の腕のような非常に細かい動きができるロボット」だからである。

そうしたAI・ロボットが、今後、人間の「より高スキルなルーティン業務」まで代替するようになることで、中スキルの人々の職が失われ、低スキルの職に落ちていき、低スキルの職の総量はほとんど変わらないのに、労働者の数が多くなり、賃金が上がらず雇用が不安定になることで、社会の経済格差が一層拡大することが予想されている。

日本は、米国やドイツに比べて、IoT、AIなどのデジタル化が遅れている。遅れている要因はいろいろとあるが、遅れているために、企業の競争力が低く、結果、日本企業はこれまでグローバル競争で負け続けてきた。特に電機業界がそうである。いくつかの有名な企業の動向を思い浮かべれば、理解できるだろう。だが、幸いなこと(?)にデジタル化が遅れたために、社会の経済格差は、まだ深刻化していない。

だがそうした日本でも、銀行業界では既に動きが現れている。来春卒業の大学生の就職活動で、メガバンク3社で一般職を合計900人の採用減、みずほフィナンシャルグループでは一般職は約7割減とのことである(注2)。またメガバンク3行は、今後、AI導入を進めることで計約3万人規模のリストラをすると発表している。銀行業界は、最近実用化された人工知能「RPA(Robotic Process Automation)」の導入を急速に進めており、高スキルのルーティン業務の代替を急いでいる。

日本のこの事例が示すように、「より高スキルのルーティン業務」が機械に代替されることで、職を失う多くは、男性よりも女性、正規よりも非正規、総合職よりも一般職であるという指摘がなされている。現在、米国で生まれている「高学歴ワーキングプア」であり、それは主に女性であるという指摘である。もしそうであるならば、日本でも高学歴女性の雇用対策を検討しなければならない。

日本が米国の後を追って、社会の経済格差が深刻化してくるのは、これからだろう。日本は米国という貴重な前例を参考にして、そのための準備をしておかないといけない。

1. ルーティンワークの減少と情報通信技術の発展

以下に紹介するのは、マサチューセッツ工科大学(MIT)のデイビッド・オーター教授が2015年に発表した論文「なぜ依然として多くの仕事が存在しているのか? 職場のオートメーション化の歴史と未来(邦訳)」である。

オーターが解明しようとした本論文の課題とは、過去2世紀に渡って新しい技術の出現が多くの職業を奪ってしまうと警告され続けてきたことである。19世紀には、英国において織機を打ち壊すラッダイト運動も起こった。雑誌TIMEは1961年2月24日号で「オートメーションが職を奪う」とのタイトルで特集記事を組んだ。だが現実にはそうはなっていない。2世紀経った今でも多くの職業が存在している。それはなぜなのか、である。

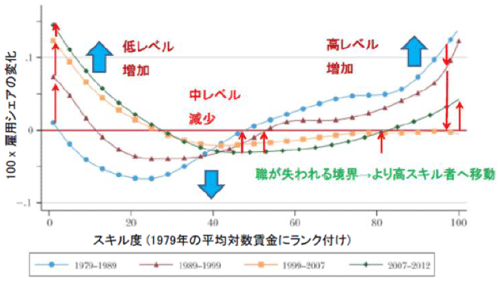

図1は、米国における1つ1つの職(ジョブ)に対して、「スキル度」(例えば、当該職業で働く大卒比率、その他要因などを加味して計算)を算出し、横軸にスキル度0%の職(ジョブ)から順に100%に向けて、左から右に並べている。縦軸には雇用比率の変化をプロットしている。4本のラインは、1979 -1989年、1989-1999年、1999-2007年、2007-2012年の期間別である。

この図から次のことが言える。第一に、中スキルの職業の労働者が、情報化投資によって機械に代替され、過去、継続的にずっと減少を続けている。オーターは、過去、職を失ってきた労働者は、機械に代替されてきた「ルーティン業務」であるとしている。「ルーティン業務」は、どんなに難しい仕事であったとしても、また人間が仕事をするために長年の訓練が必要であってとしても、ロジックに基づいているので、簡単にプログラム化できるからである。一方、オーターは、中スキルであったとしても、プログラム化できない対人関係業務の労働者は増えて来たとしている。

第二に、低スキルの職業の労働者(例えばビルの清掃作業者など)が過去、継続的にずっと上昇を続け、かつ、上昇スピードが加速している。

第三に、高スキルの職業の労働者が過去、継続的にずっと上昇を続けているが、上昇スピードが減速している。技術が進むほど高スキル者に対する企業の需要はますます強くなるが、それに応えられる人材の供給がますます難しくなるため、労働者の伸びは鈍化し、高スキル者の賃金は上昇してきた。

第四に、雇用が失われる境界が、より高スキルの職の方に移動している。

第五に、職を失った中スキルの労働者が移動する先は、高スキルか、または低スキルのどちらかだが、上記したように、技術が進むほど企業が求める高スキルのレベルは高くなり、中スキル者だった人がいくら自己投資しても高スキルに移行していく人はとても少ない。例えば、そこそこの大学を出て年収300万円くらいで経理業務をしていた人が、いくら自己投資をしても、情報機器を使いこなしてさまざまなビッグデータを分析し、数千万円を稼ぐ企業コンサルタント、アナリスト、データエンジニアなどになることは難しい。そのため、大部分の中スキルだった人は、低スキルに落ちていったことが伺える。高スキルの雇用者の伸びが時間とともに鈍化する一方、低スキルの雇用者の増加率が時間とともに増えていることが、それを示している。低スキルの仕事量がほとんど増えないなかで、中スキル者が低スキルに落ちていって低スキルの総労働者数が増えているため、賃金は低いままに据え置かれ、かつ雇用がますます不安定化している。これが米国で言われている「高学歴ワーキングプア」であり、そこそこの大学を出ても、企業経理の仕事も無く、低スキル者がするような低賃金の不安定な仕事しかない、という状態である

第六に、情報通信技術の進歩が、いまの米国の経済格差を発生させている大きな要因であろうことがうかがえる。その背景について以下に議論を補足する。

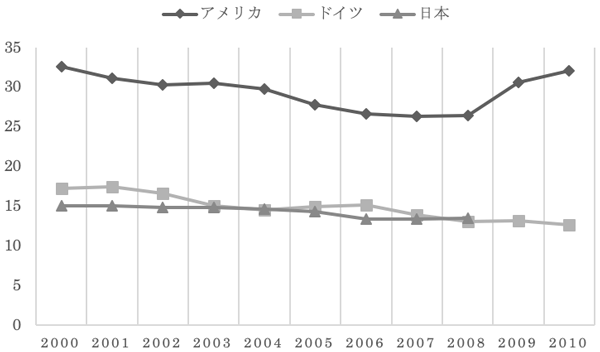

図2は、OCEDによる日独米が世界に占めるICT投資額の割合の調査結果である。2000年代後半以降、中国におけるICT投資が急増したにも関わらず、米国の比率が増加している。これは、米国におけるICT投資の絶対額が急増していることを示している。日独のICT投資を比較すると、 日本のGDP・人口は、ドイツの約1.5倍なので、GDP原単位当たり・人口1人当たりのICT投資はドイツの約2/3と考えられる。いずれも米国には到底及ばない。

オーターの分析によれば、過去40 年、米国では、情報化投資によって、例えば、オフィスでのデータ管理や会計などの業務が機械に置き換わり、かつ海外への外注が進み、そうした仕事をしていた人が失業したり賃金が下がったりする一方で、GAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)に象徴されるITビジネスの成功者が巨額報酬を得るという経済格差が起きたのである。具体的には、経理業務を例に挙げると、電卓が出現し、経理ソフトが出現し、いまはRPAの出現により、経理課の人員はますます少人数化している。一方で、いま企業が最も欲しがっているデータサイエンティストはごく少数であるため、巨額の報酬を得ている。また低スキルの仕事量がほとんど増えないなかで、情報化投資により職を失った中スキル者が低スキルに落ちていって低スキルの総労働者数が増えているため、賃金は低いままに据え置かれ、かつ雇用がますます不安定化している。以上が、オーターが明らかにした米国における経済格差発生のメカニズムである。

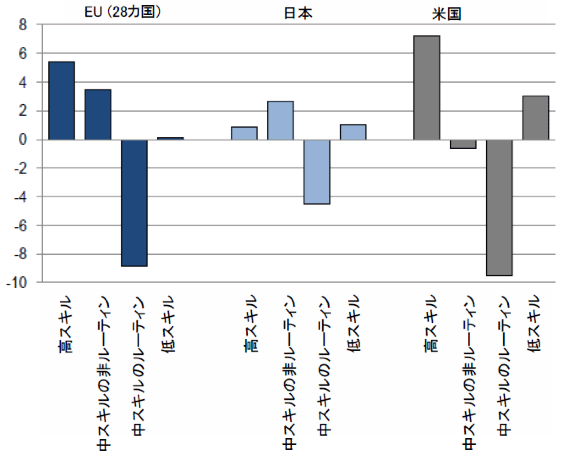

OECDでは、米国、EU、日本の3ヶ国について、2002年から2014年まで、スキル別の職業ごとの労働者比率の変化について計算した(図3)。米国は、上述のオーターの分析のとおりである。3ヶ国を比較すると、米国が最も変化が大きく、日本が最も変化が小さい。

米国は、2002年以降、中スキルのルーティン業務の労働者を解雇してきただけでなく、中スキルの非ルーティン業務の労働者も解雇してきた国である。一方、高スキル者を自社内で養成したり、新規雇用するなど、高スキル者の獲得に努めてきた。

米国と比較した日本の特徴は、本来は米国のように機械化を進めて解雇できた筈のルーティン業務の雇用者でも、ほとんど解雇していない。さらに米国との大きな違いは、高スキル者の獲得又は養成にほとんど無関心であったことである。これでは、インターネット元年(1995年)以降の米国とのグローバル競争に負けてきたこともうなずける。

日本企業は、雇用の現状維持の傾向が強く、技術進歩に伴って本来であれば機械で代替できる部分で人間が働いていたりと、高スキル人材を養成していない。技術進歩に応じた雇用状態が合っていないため、生産性低下、企業競争力低下を招いているものと思われる。順送り人事、過去と同じ業務の繰り返し、働き方の現状維持、の結果と言える。

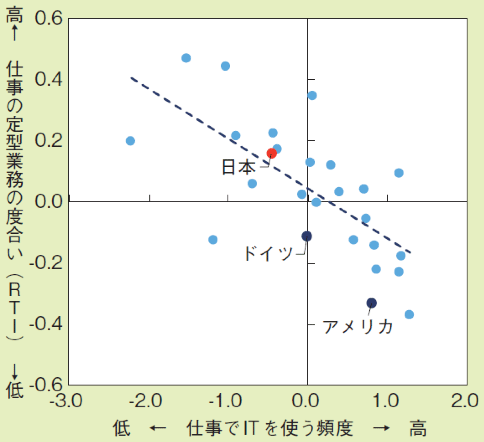

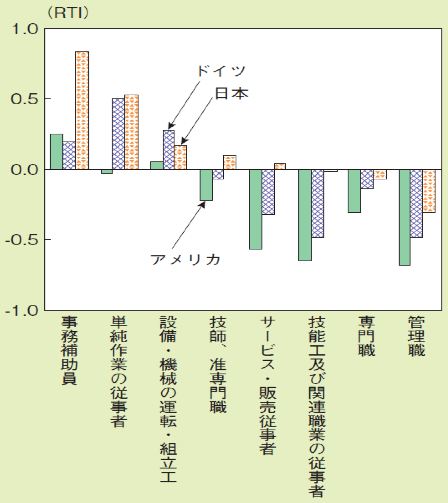

日本では、ルーティン業務が、今でも米独に比べて多く存在していることがわかっている。De La Rica・Gortazarの研究論文で、定型業務集約度を表す「RTI(Routine Task Intensity)」の指標の数字が大きいほど、依然として国内にルーティン業務が残っていることを示している。日本は+0.26、ドイツは▲0.12、米国は▲0.39である(注3)。すなわち、米国の国内には、ほとんどルーティン業務が残っていないが、日本にはまだまだ多くのルーティン業務が残っていることがわかる。

2018年度の経済財政白書は、上述のDe La Rica・Gortazar論文を用いて、分析を行っている。図4で、OECD各国を比較すると、日本はRTIがOECD平均よりも高く、依然として国内に「定型業務」が残っていることが示されている。そして、仕事でITを使う頻度もまた、OECD平均よりもかなり下にあり、ドイツや米国よりも低いことが示されている。またこの図からは、仕事でITを使う頻度と国内に定型業務が残っている度合いとは負の相関があることがわかる。すなわち仕事にITを使わないから、定型業務が依然として残っているといえる。

日本で定型業務が残っている主な職業を見ると、「事務補助員」「単純作業の従事者」が主であることがわかる(図5)。日本では本来機械に代替できるルーティン業務を、非正規という安い労働力に担わせていることが、情報化投資を遅らせ、企業の生産性を落としているのではないかとの可能性を示唆している。

神林龍(2017)は、『正規の世界、非正規の世界』(慶應義塾大学出版会)において、非正規の労働力の供給源は、個人事業主の倒産が背景にあることを示した。日本では、これまで、個人事業主の倒産が増加してきたため、本来、そこで就職するはずだった労働者が行き場を失い、安い労働力の非正規となって雇用されてきたのである。

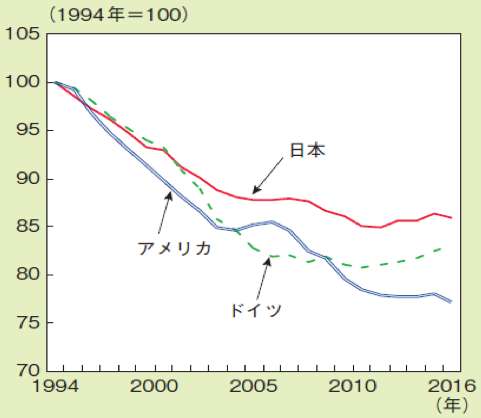

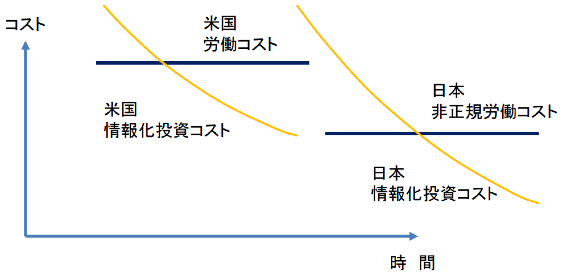

だが、企業側にとっても、彼らを雇用するインセンティブが存在しなければ、これほどまでに大量の非正規労働者を雇いはしなかった筈である。もし非正規の雇用が情報化投資に代わるものであり、非正規に担ってもらっていた仕事の領域が、米国では人間を解雇して機械化を進めてきた領域であるとすれば、これから情報化投資のコストが下がり、ある時点で、非正規労働者を雇用するよりも情報化投資の方がコストが安い時代になったとき、日本国内で米国のように、一斉に非正規労働者の解雇が始まる可能性がある。今、情報化投資は早いスピードでコストが低下している(図6)。

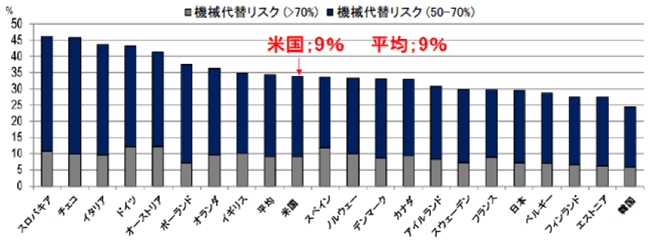

図7は、OECDによる加盟各国の機械代替リスクを試算した結果である。代替リスクが70-100%と50-70%の2種類ある。機械代替リスクが70-100%の労働者の割合は、オーストリアで12%、米国で9%、ドイツで12%、日本で7%、などとなりOECD平均で9%となった。

上記の結果を見ると、日本は他国に比べて機械への代替可能性が小さい。そして実際に、図3を見ると機械への代替は現実的に小さくとどまっている。ではなぜ日本にはこうした特徴があるのだろうか? その答えは、実証されたわけではないが、以下のように考えられる。

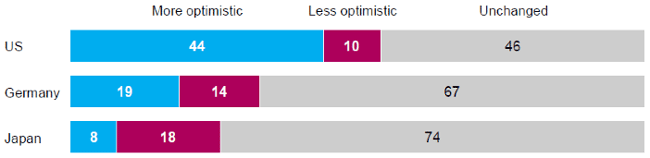

図8は、日米独3ヶ国におけるインダストリー4.0/IoTの実態調査の結果である。1年前と比べてインダストリー4.0/IoTが企業競争力に与える影響の可能性についてどのように認識が変化したか、との質問に対し、米国では、「より楽観的になった」が44%となったが日本では8%しかない。日本では、「悲観的になった」が3ヶ国中最も大きく18%もあり、「変化なし」も74%と最も多い。この調査から、日本ではIoTに対する期待がとても低いことがわかる。

また、日本には「非正規雇用」という労働コストが安い労働力が大量に存在する。厚生労働省によれば、昭和59年度の非正規雇用は、総雇用者数の15.3%、604万人だったが、その後急速に増え、平成29年度には、総雇用者数の37.3%、2036万人となっている。その平均賃金(平成29年6月分)は、時給ベースでみれば、一般労働者(正社員・正職員)が1937円であるのに比べ短時間労働者(正社員・正職員以外)は1081円である。

日本の会社の中に「非正規」が大量に増えた時期は、米国では、情報化投資が行われて、ルーティン業務で働く人間を機械で代替していった時期と重なる。

だが、日本の会社のなかに、賃金が「正規雇用」に比べて約半分の雇用者が4割近くもいて、しかも、日本の経営者は、情報化投資にとても悲観的であることを背景にすれば、「非正規にルーティン業務をやってもらいなさい」となることは容易に想像がつく。

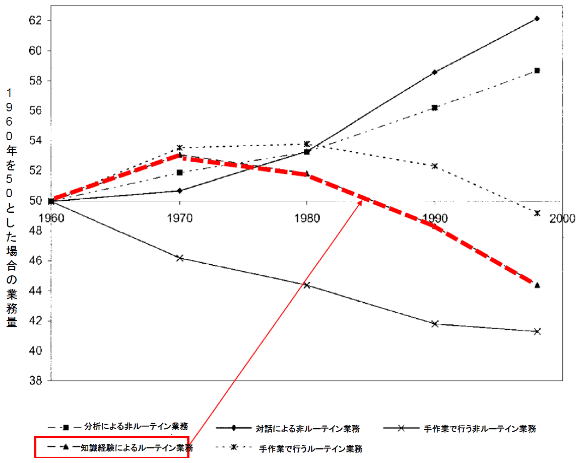

ここで再度、デイビッド・オーターの論文から、米国でのルーティン業務の推移をみてみよう。図9からわかることは、知識や経験を必要とする「ルーティン業務」(Routine Cognitive)は、米国では少なくとも1960年代は増えていた。米国でも、かつては、ルーティン業務を担う人間の数は増えていた。だが、1970年代になると増えてはいるが増加スピードは減少し、1980年代半ばになると、米国内のルーティン業務自体が減少に転じ、その後、減少のスピードは加速している。

一方で、米国では、人間を機械に代替する情報化投資は、1970年代から増え始め、1980年代半ばには、ついにほとんどの人間を機械に代替するほどの活発な情報化投資が行われ、その後、一層加速していったことになる。

では、ルーティン業務を担う労働力として、1960年代には雇用を増やしていた米国が、急に人間を機械に代替するほど情報化投資に積極的になっていった「境界点」はどこにあったのだろうか。

先の図6は、1994年以降の傾向を示したものだが、情報化投資は急速にコストが減少する傾向を持つ。このコスト低減傾向は1980年代以降にもみられた。そのため、米国企業の経営者は、合理的な判断をして、人間を雇用するコストよりも情報化投資のコストの方が安くなった時点で、人間を雇用するのを止め、情報化投資に切り替えていったものと思われる(図10)。これが、米国における人間の機械への代替メカニズムである。米国の労働コストは日本の非正規の労働コストよりも高く、情報化投資コストは日本よりも安いので、日本よりも早く「境界点」に到達する。だがやがて日本でも米国に遅れるものの「境界点」に到達する。

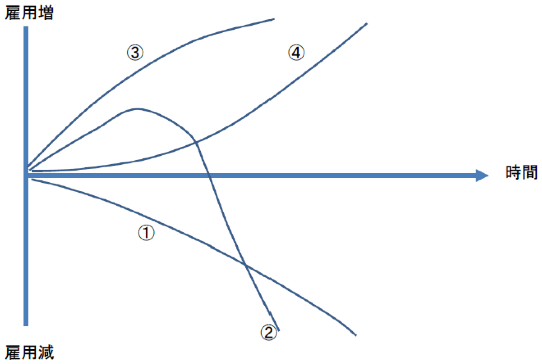

「雇用の未来」に関する世界の論文等のうち、将来の雇用に関する推計結果を取りまとめて説明すると、以下の通りである。(図11)

- ① 「ルーティン業務の事務職」では、AI技術が進歩するにしたがって、AIに代替されていくので、減少が続く。AIに代替される職は、より高度なスキルを求められる職まで拡大していく。一方、コミュニケーションや対人関係を必要とする職では、従来どおり雇用が増加するが、AIの進歩とともに、やがてスキルが低い段階から順次、機械に代替されていく可能性がある。

- ② スキル度が低レベルの職では、技術進歩により、単純作業など一部の作業(タスク)が次第に機械に代替されていく。例えば、ビルやトイレの清掃員では、床を磨く清掃機や床を一気に乾燥させる大きな送風機などが実用化され、人間は次第に重労働から解放されてきた。だが、人間を100%代替できるようなロボットはまだ開発されていないため、清掃すべきビルやトイレが増えるにしたがって雇用者数自体も増えてきた。だが、機械に代替される比率が、10%、20%、・・・・などと増加し、ある日、人間が100%機械に代替される日が必ず来る。そのときを境に、雇用者数は、増加から減少に転じる。

- ③ スキル度が高レベルの職では、過去の傾向でも増加が続いてきたが、将来的にも、増加が継続する。

- ④ 成長する新しいビジネスモデルの下での雇用者数は、増加する。

なお、将来人間が働かなく、機械に稼いでもらい、楽しい暮らしをするという「ユートピア」を目指すという考えもあるかもしれない。人類にとって何が幸せであるかは個々人によって価値観が異なるであろう。将来自分たちが暮らす社会として、どのような形を目指すかは、人々の議論に基づき、合意を形成していけばいいのではないだろうか。

2. 情報化投資による経済格差の発生

オーターは、情報技術は雇用を二極化させると主張している(Autor[2015])。同氏は、機械への代替リスクが小さい仕事は、「高スキル(抽象的仕事)」及び「低スキル(マニュアル仕事)」であるという。

「高スキル(抽象的仕事)」では、機械化により情報の取得・まとめに要する時間が減少し,解釈・応用に費やす仕事が増える(生産性が向上)。このため、需要が上昇するものの、労働力の供給は遅い(高等教育が必要なため)。

一方、「低スキル(マニュアル仕事)」では、情報・データに頼る部分が少ないため,情報技術による仕事の補完や置き換えなどは起こりにくい。そのため、生産性を上げても単価が低くなる、他分野から労働者が流入しやすい、賃金上昇は抑制されやすい、生産性向上により社会全体の収入が増大するため、マニュアル仕事そのものの需要は増大する。そのことから、低スキル労働者の賃金は上昇しない。

高スキル労働者は、スキル獲得のために大学・大学院での高等教育が必要なため、需要が増えても供給はすぐには増えない。IT関連の高スキル人材の需要がさらに高まり、賃金も上昇しやすい。

一方、低スキル労働者は、教育が必須のスキルは必要ないため、他分野から労働者が流入しやすい。生産性が高まっても賃金の上昇は抑制される。

雇用は高スキル・低スキル労働の需要上昇という形で二極化するが、賃金水準は高スキル労働でのみ上昇し、低スキル労働では上昇しない、と同氏は主張する。

米国経済白書(2016)もまた、「自動化は所得格差を拡大する」と述べている。低賃金の職種では雇用が失われる一方、高賃金の職種では雇用が増える傾向がある。低賃金の労働者がコンピュータ使用に必要なスキルを身につけることができなければ、所得格差による経済格差が大幅に拡大する恐れがある、と述べている。所得格差の是正には、情報格差の縮小が必要であると訴える。

「通商白書2017」は、近年の経済格差拡大要因を分析し、以下のように述べている。IMFの研究結果の結論を参照し、先進国の経済格差拡大の主な要因は技術革新(IT投資)であるとしたうえで、IT投資の推進は、我が国の経済成長力の向上のために不可欠である、とも述べている。

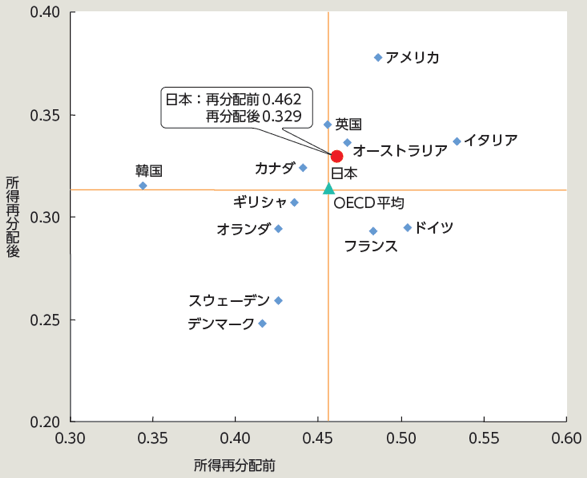

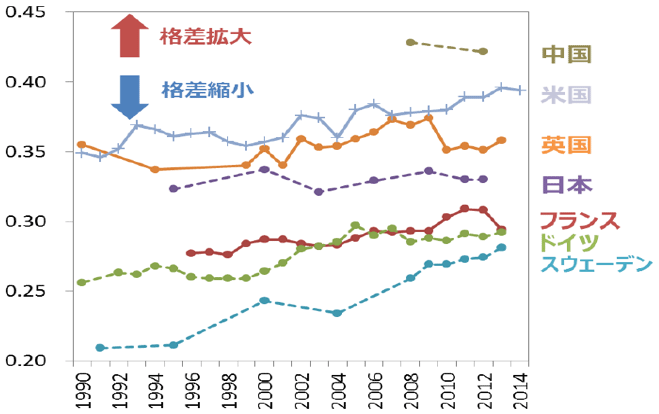

図12と図13で、各国のジニ係数の所得再配分の前後及び時間的推移を見ると、アメリカは、所得再配分前に大きな格差があるが、再配分機能が弱く、かつ格差が時間的に拡大している。所得再配分の前も後も、OECD平均よりもジニ係数がかなり高く、再配分機能は他のOECD諸国と比べて弱いことがわかる。

ドイツは、再配分前は大きな格差があるが、再配分が良好に機能し、格差が縮まっているものの、時系列的にみれば、格差の拡大は進行している。日本は、時間的に格差はほとんど変化しないものの、再配分が良好に機能せず、格差が社会に残っている。

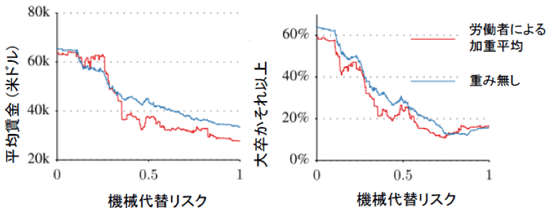

フレイ&オズボーンは、機械への代替リスクと、賃金レベル・教育レベルとの関係も調べている。彼らは、「中程度のスキル、中程度の賃金レベル・中程度の教育レベル」の労働者を調べたところ、「賃金レベルが低くなるほど機械代替リスクが高くなり」「教育レベルが低くなるほど機械代替リスクが高くなる」というものであった(図14)。彼らは、中程度のスキルの労働者の雇用が減少している背景には、彼らの賃金が低下していることがあるとし、それが近年の労働市場の二極化につながっていると指摘している。

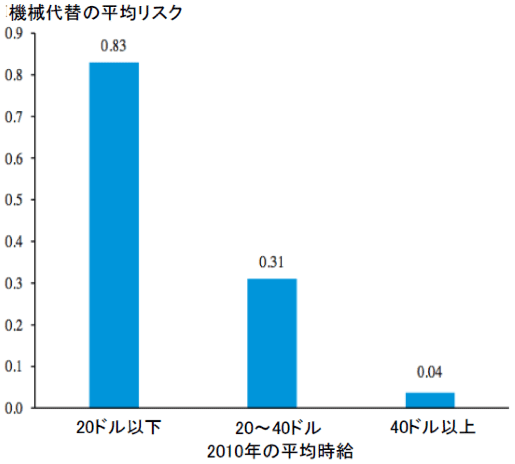

賃金レベルと機械代替リスクとの関係は、米国経済白書(2016)も発表している。すなわち、機械に代替されやすいのは、時給20ドル以下の低賃金労働であるとしている。機械代替リスクが低い職業であっても、機械化により業務が補完されたり、改善される可能性がある、としている(図15)。

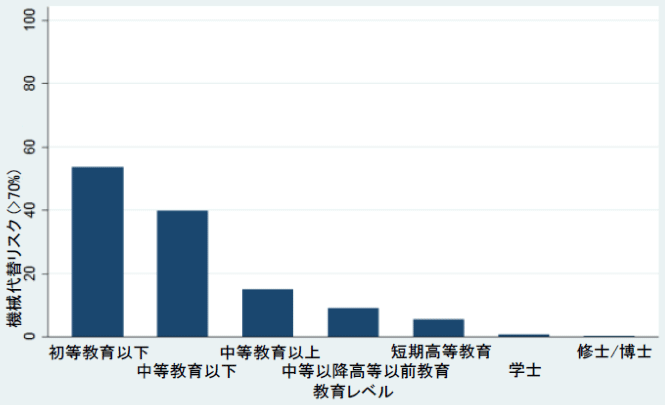

教育レベルと機械代替リスクの関係は、アーンツ&グレゴリーらも調べている。すなわち、教育レベルが低いほど機械代替リスクは大きいとし、小学校卒及びそれ以下だと、労働者の55%が機械に代替されるリスクが70%以上、とした(図16)。また、アーンツ&グレゴリーらは、各国の雇用の自動化リスクをタスクごとに予測することで、低スキル・低コミュニケーションの仕事は自動化リスクが高いことを示した。

WEFレポート(2016)は、従業員に求められるスキルが変化していると主張している。すなわち、多くの産業で、社会的スキル(感情のコントロール、コミュニケーション能力)が求められる。ICTのリテラシーや能動的学習などのスキル、認知能力、情報処理能力は中核的スキルとしての需要が高まる、としている。

また、人材が不足し採用はより困難になると主張する。需要が高まるコンピュータ・数理関係、建築・工学関係、その他の戦略的・専門的職業は、良い人材を得るための競争が激しくなり、状況は2020年までにより悪化するという。膨大なデータを分析・解釈できる人材、自社の専門技術を解説できるような専門的な営業担当者が求められるが、テクノロジーが変化するスピードは速く、人材の育成が困難になるとも述べている。

3. 日本における政策的インプリケーション

これまでに述べた世界の論文等、日本におけるアンケート調査・現地調査等の調査分析結果から、必然的に導出される今後取るべき対策を以下に挙げる。

- ① 第4次産業革命という新しい時代を牽引し、世界とのグローバル競争に勝つためのリーダーの育成である。

-

②

人間でなければできない仕事を担う人材の育成である。具体的には、過去の前例を「学習」し判断するといった過去の前例の延長線上にある判断やルーティン業務はAIに代替されていくので、①過去に前例のない事柄や新しい創造的な仕事に取り組める人材、②デジタル機器を使いこなして、データ分析をしたり、科学的な経営のサポートをする人材、③コミュニケーション能力・対人能力を持った人材、④常に人工知能AIを最新版としておくために進んだAI技術を取得しておく人材が、今後必要とされている。大きな変革の時代にあっては、過去の前例や経験だけでは将来を議論できない。そもそも過去の前例を「学習」し判断するといった過去の前例の延長線上にある判断やルーティン業務はAIに代替可能な業務なので、そこは機械に任せて、新しい未知の時代を切り開くスキルを持った人間が必要になってくる。

約3年ほど前から人工知能の深層学習(デイープラーニング)分野で、GAN(Generative Adversarial Network)と呼ばれる技術が急速に発展している。人間の感性に基づく仕事(例えば、芸術家の感性を活かしたアート家具など)も大部分は繰り返しのなかから生まれていることが多いことから、この分野の仕事も人工知能が行うことができるようになりつつある。そうすると、近い将来、本当に人間が担うべき仕事は、益々高スキルが求められるようになる。 - ③ 日本はこれまで現場の熟練作業員を大切にしてきた歴史があり、今、現場に導入しつつある新しいシステムも、彼らを最大限活かす内容となっている。新しいシステムは、基本的には「見える化」までであり、データを見て、対策を考えるところは依然として熟練作業員が担っている形となっている。だが、現場では、過去の前例を「学習」し、計測されたデータを見て、判断するといった過去の前例の延長線上にある作業は、遅かれ早かれやがてAIに代替されていく。現在、熟練作業員が担っている業務の多くが機械に代替される日はすぐそこまで来ている。ドイツでは、ものづくりの現場を支えてきた熟練作業員をどうするのか、深刻な課題として捉えられている。新しい技術が導入された際、これまでの古い技術の下で働いていた労働者の雇用を守るため、新しい技術の下で働けるよう、再教育・再訓練する必要性の認識が高まっているのだ。日本でも、まだ熟練作業員が働く意欲満々のところに、彼らに代替可能な人工知能が発達してきたら、一体どうするのか、考えておかないといけない。

- ④ アンケート結果からも、銀行金融業界では事務部門の解雇が進んでいることが明らかとなった。銀行金融業界では、雇用が増えることはなく、常に雇用は削減の方向である。折しも、最近、メガバンクが大量の人員削減を発表した。世界の論文等が予想している「ルーティン業務の事務職」の削減は、雇用者のなかでボリュームが大きいだけに、これから彼ら彼女らの再雇用が大きな課題となってくる。

- ⑤ IMFが指摘しているように、情報化投資は、経済格差を生み出す最も大きな要因だが、イノベーションは企業競争力の源泉なので、格差を防ぐためにイノベーションを止めることは本末転倒である。情報化投資を通じてイノベーションを図りながら、そこから生じる格差を縮小させるために、富の再分配をどうするか、考えないといけない。ただ現時点で、再分配の仕方によって、経済成長にどのように違いをもたらすか、明らかとなってはいない。将来、再分配の議論が出てきた段階で、改めて経済成長についても同時に議論することが重要である。

おわりに

2000年代前半頃までは、米国における経済格差発生の要因は、外国貿易ではなく、技術革新である、というのが経済学者間での合意であった。ただ、2000年代後半頃から、中国との貿易が急速に増え、外国貿易の影響も無視できなくなってきているとされているが、依然として、主要因は(一説には3/4程度の寄与度とされている)技術革新である。そのため、技術革新の進捗や再分配の仕組みを現状のままにしておくと、米国において経済格差はますます拡大することが予想される。

注

本稿は、筆者が独立行政法人経済産業研究所のホームページにおいて連載執筆している「IoT/インダストリー4.0が与えるインパクト」のなかの記事「AIと日本の雇用」をベースに修正を加えたものである。

『反グローバリズム再考:国際経済秩序を揺るがす危機要因の研究「世界経済研究会」報告書』(平成31年3月、公益財団法人日本国際問題研究所)(平成30年度外務省外交・安全保障調査研究事業)掲載