改正出入国管理法が4月に施行される。新制度の柱は在留資格「特定技能」の創設だ。建設や製造分野など14の特定産業分野で外国人労働者の受け入れが拡大され、特定技能の在留資格が付与される。

就業構造基本調査によると農業・製造業・建設業の現業労働者は、2007年からの10年間で226万人(14%)減少した。その間、同産業の技能実習生は10万人(56%)増えている(法務省データ)。結果、これらの産業で現業労働者に占める技能実習生の割合は2%に倍増した。技能実習生の9割は従業員300人未満の事業所が雇用しており、中小企業で実習生の比率がさらに高いことは確実だ。

しかし実習修了後の帰国が義務付けられ、かつ事業所の受け入れ人数にも制限がある技能実習生だけでは、深刻な人手不足には対応できないため、新制度下での外国人の拡大が検討されたのだろう。

新制度の運用の詳細はまだ明らかでない点も多いが、特定技能の在留資格を持つ外国人労働者(特定技能外国人)は、3年間の技能実習を修了した者の資格変更や、元技能実習生の再入国が多いと予想されている。新制度を技能実習制度に接続するものととらえれば、技能実習制度にこれまで内在していた2つの問題点が新制度でも再生産されることを筆者は懸念している。

◆◆◆

一つは技能レベルに関するダブルスタンダードだ。特定技能の在留資格創設は、単純労働に従事する外国人受け入れに道を開いたと報じられることも多い。一方で政府は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を持つ外国人を受け入れるという立場で、双方の見解に隔たりがある。技能実習修了生や特定技能外国人の技能をどう位置付けるかという、とらえ方の違いに起因していると考えられる。

実際のところ特定技能外国人に求められる技能レベルはどの程度か。技能検定や職業分類の観点からみてみたい。

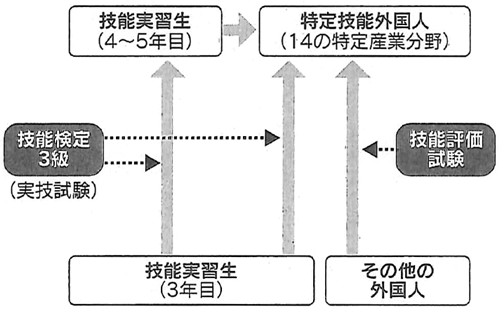

特定技能外国人が有すべき「相当程度の知識または経験を必要とする技能」は業務区分ごとに実施される技能評価試験で確認される(14分野73区分)。同試験は原則として国外で実施されるが、最低3年間の技能実習を修了し、技能検定3級の実技試験に合格した者については技能評価試験は免除される(図参照)。

国外で実施される技能評価試験も、技能検定3級と同程度のレベルに設定される見込みだ。つまり技能実習修了者であるか否かを問わず、技能検定3級相当の技能を有することが、相当程度の技能を評価された特定技能外国人となるための要件となる。

では、技能検定3級で評価される技能はどのようなものか。国家検定制度である技能検定は、高い技能が求められる順に特級、1~3級、基礎級(実習生のみ)などがある。技能検定3級の程度は「初級技能者が通常有すべき技能」に設定されている。もともと3級は職業訓練修了者や職業学科の高校生が主な受検者だったが、16年以降は技能実習生の受検が急増している。

技能実習生の場合、実習3年目に3級を受検し実技試験に合格すれば、4年目の技能実習に移行したり特定技能に変更したりできる。特定技能は「専門的・技術的分野」の在留資格となる予定なので、技能検定3級の実技試験や同等の技能評価試験に合格した特定技能外国人は、在留資格の観点では専門的・技術的分野の労働者に分類される。

一方、仕事の遂行に必要とされる知識や技能に応じて職業を分類する「日本標準職業分類」の観点では、技能検定3級保持者はどう評価されるのか。特定技能外国人を主に受け入れる農林水産業、製造業、建設業では、技能検定3級保持者が現業労働者であれば、農林漁業従事者、生産工程従事者、建設・採掘従事者に分類され、専門的・技術的職業従事者とみなされない。

これらの産業では、開発や管理・指導業務に従事する者が専門的・技術的職業従事者となる。そして管理・指導業務従事者に求められる技能は技能検定の区分との対照では1級や特級に相当する。技能検定1級の受験資格を得るには、3級合格後通常4年の実務経験が必要とされる。

特定技能外国人は、外国での同一職種の実務経験や日本での最低でも3年間の技能実習により、ある程度の技能は有するだろう。だが彼らの技能を技能検定や職業分類上の定義に対応させる限り、特定技能外国人を在留資格上、専門的・技術的分野の人材として遇することは果たして適当だろうか。外国人の技能も技能実習制度と新制度の双方で、全労働者に適用される基準と整合するように位置づけられるべきだろう。

◆◆◆

もう一つの問題点は賃金水準だ。特定技能外国人の報酬額については、日本人と同等以上の水準であることが求められる。だが特定技能外国人の場合も技能実習生同様、在留資格に学歴要件がない。つまり従事する業務に対して標準的な教育レベルが設定されていないため、比較対象となる「日本人」の水準をどこに置くかが問題となる。

技能実習生の賃金についてはこれまで、高卒初任給や各産業の現業労働者の平均よりもかなり低い地域・産業の最低賃金程度に設定されることが多く、実習期間中の昇給もほとんどないとされてきた。

この理由について、実習中に昇給に値するだけの技能向上を確認できなかったとの説明もできたが、実習修了後に特定技能外国人となる者にこの理屈は適用できない。特定技能外国人は技能検定や技能評価試験に合格することで、基本的な業務を遂行する技能実習生よりも高い知識や経験を持つことが確認されているからだ。ゆえに特定技能外国人の賃金は、高まった技能に応じた賃金水準に設定されるべきであり、技能実習生と大差ない最低賃金水準に留め置くことは許容されない。

さらに新制度下ではまた別の理由から、これまでの固定的な賃金相場に変化が生じる可能性がある。技能実習生の場合は、職場移動の自由が制限され、実習企業が提示する低賃金を受け入れざるを得なかった。だが特定技能外国人は在留資格該当性の範囲内では職場を自身で選べる。職場の変更が容易になれば、例えば技能をより高く評価してくれる他企業からのオファーに応じたり、雇用企業に残留の条件として昇給を求めたりすることもできるようになる。

◆◆◆

技能実習制度の創設以来、企業の労働関係法令順守や悪質仲介業者の排除など種々の対策が講じられてきた。だが技能実習生の技能が適切に評価されず、彼らが技能に応じた処遇を受けられない実態は変わっていない。技能実習生の賃金や受け入れ企業の生産性などを評価するためのデータが十分に収集、公開されず、改善に向けた機運が高まらなかったことも背景にある。

18年12月発表の「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応策」では「就労目的の外国人の雇用形態、賃金等を把握することができるよう統計の見直し」を進めるとされた。統計データの活用、分析により外国人労働者の技能や処遇、制度を利用する企業のパフォーマンスが明らかとなれば、客観的なエビデンス(証拠)に基づき新制度を評価できるようになるだろう。

その際の評価軸は生産性に据えるべきだ。特定技能外国人の雇用で企業がより労働集約的となり、労働生産性が低下したり設備投資が停滞したりするようならば、新制度も遠からず見直す必要がある。

2019年3月13日 日本経済新聞「経済教室」に掲載