デフレ経済からの脱却、中国・ロシア陣営と西側諸国の対立深刻化、トランプ政権の米国第一主義などによって日本経済は時代の画期を迎えようとしている。戦後80年の経験を回顧し、現在の日本の経済課題について考えてみよう。

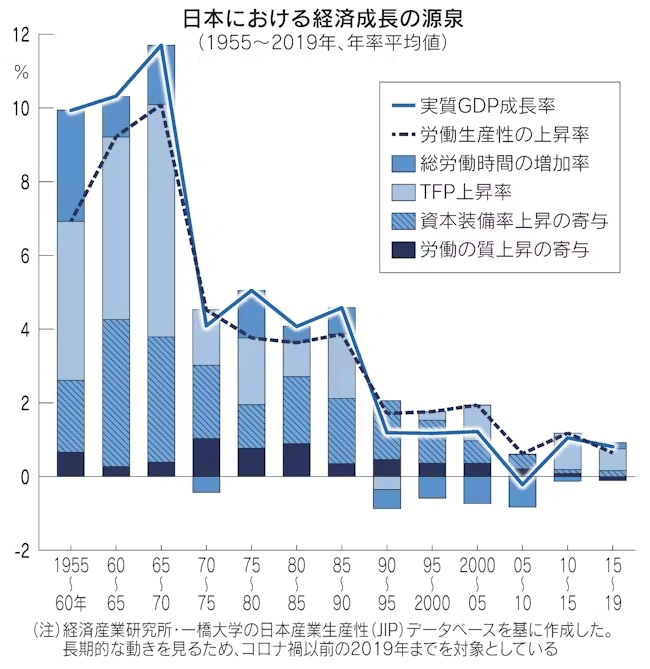

敗戦で荒廃した日本経済は、1955年には労働生産性が日中戦争前の36年の水準を回復するまでに復興した。図は55年以降について、経済成長の源泉をサプライサイドの視点から成長会計分析した結果である。

破線は、実質国内総生産(GDP)を総労働時間で割って求めた労働生産性の上昇率(各期間の年率平均値)を示す。これに総労働時間の増加率を足した値は実質GDP成長率と等しい。図では労働生産性上昇率をさらに資本装備率上昇の寄与、労働の質上昇の寄与、および残差として算出される全要素生産性(TFP)上昇率に分解している。

労働の質上昇の寄与とは、生産への貢献が相対的に大きい高賃金の労働者(高学歴や正規雇用など)の割合が増えることによる労働生産性の上昇を指す。また資本装備率上昇の寄与には労働時間あたり資本ストックの増加に加え、同じ金額でも生産への貢献が大きい資本(例えば構築物よりも工場機械やソフトウエアの貢献が大きいと考えられる)の割合が増える効果を含む。TFPは、技術革新や資源配分の効率化による生産性上昇分である。

◆◆◆

図から分かるように、1955年以降の日本の経済成長は高度成長期(55〜70年)、安定成長期(70〜90年)、長期停滞期(90〜2019年)の3つに区分して考えることができよう。

高度成長期には労働生産性上昇が加速し、1965〜70年には平均年率10%に達した。15年間に労働生産性は3.7倍、実質GDPもこれを反映し4.9倍に増えたが、世界でも前例のない驚異的な成長であった。この時期の労働生産性上昇の源泉を見ると最大の要因はTFP上昇、2番目が労働時間あたり資本装備率上昇の寄与であった。

この時期のTFP上昇の57%は製造業で起きた。先進諸国との貿易・投資が縮小・途絶した戦中や戦後の混乱期、日本の重化学工業や機械産業は技術的に取り残された。しかし欧米企業とのライセンス契約や資本財輸入、自前の研究開発でキャッチアップに成功した。政府もこれを支援した。

卸売・小売と運輸・通信の寄与も大きかった。これらの産業で日本のTFP上昇の37%が生み出された。技術導入に加え、政府による港湾や道路などインフラの積極整備、卸売・小売企業の大規模化の進展が背景として指摘できよう。

一方、高度成長期の第2の成長の柱であった資本蓄積は、53%が第3次産業で行われた。これは家計需要が住宅、運輸・通信、電気・ガス・水道など資本集約的なサービスにシフトしたことに加え、政府がインフラ整備以外の支出を抑制し、まだ不足していた国内貯蓄を優先的に民間投資に回したことが大きい。

70年代に入ると経済成長は減速した。石油危機による交易条件悪化、機械産業における米国の技術水準へのキャッチアップの一巡、変動レート制に伴う円高進行や欧米との貿易摩擦、労働市場への「団塊の世代」参入の終息等による。

しかし、安定成長期(70〜90年)でも日本の労働生産性上昇率は欧米諸国より高く、購買力平価で換算した人口1人あたりGDPは欧州主要国を凌駕(りょうが)するまでになった。

理由として賃上げより雇用を重視する労働組合の協力や適切な財政・金融政策により欧米のようなスタグフレーション(景気後退と激しいインフレの併存)に陥らなかったこと、石油価格の統制によって省エネルギー化が遅れた米国と異なり、省エネ技術の開発やエネルギー集約産業の縮小を積極的に進めたことが指摘できよう。

安定成長期の日本はまた大都市圏における公害規制強化や労働不足、政府による地方でのインフラ投資促進の下で製造業の地方分散が進んだ、いわば「地方の時代」であった。これが日本全体のTFP上昇や資本蓄積の底上げに寄与した。この時期には職場内訓練(OJT)による熟練蓄積や高等教育の普及が進み、労働の質上昇の経済成長への寄与が特に大きかった。

◆◆◆

しかし90年代以降の長期停滞期に入ると、生産年齢人口減少と労働生産性上昇の停滞で、経済成長率が著しく低い状況が続いた。労働生産性は欧米諸国に引き離され、経済協力開発機構(OECD)加盟国で中位程度まで低くなった。

生産年齢人口1人あたりで見ると日本の労働生産性はそれほど停滞していないとの指摘もある。しかしこれは2010年代以降の日本で女性や高齢者の就業が著しく進み、総労働時間が長くなったことを考慮していない点で問題がある。

この時期の労働生産性上昇の源泉を見ると2000年前後で大きな変化が見られる。1990年代には不良債権問題等を背景にTFP上昇が著しく停滞し、資本装備率の上昇が労働生産性上昇をけん引した。一方2000年代に入ると、TFP上昇が回復する一方、資本装備率が停滞した。

人口減少が進む日本では資本蓄積停滞は当然との指摘もあるが、誤解である。標準的な経済成長理論によると日本のような先進国では、資本投入の増加率はTFP上昇率を労働分配率で割った値(すなわちTFP上昇率の1.5倍程度の値)と労働投入増加率の和(自然成長率と呼ばれる)に等しくなるはずである。

ところが日本の資本投入増加は特に2010年以降、これを大幅に下回ってきた。他の先進主要国に見られない異常な状況である。背景として製造業の海外移転の進展や、女性や高齢者の就業増により安価となった労働力を企業や公的部門が便利使いし、機械による代替を進めてこなかったことが指摘できよう。

近年の日本では明治期以来初めて、労働の質が低下しつつあることにも注意が必要である。女性や高齢者の大部分が非正規雇用として働き、熟練が蓄積されないことに主に起因する。

以上概説した戦後日本の経験からどのような教訓が得られるだろうか。日本は高度成長期の技術導入支援、安定成長期の地方創生や人的資本蓄積など、労働生産性を上昇させることに注力してきた。長期停滞期の日本はデフレ脱却や財政ばらまきに気を取られ、この基本を忘れてしまったように思われる。

戦後日本は米国主導の自由貿易や安全保障に依存してきたが、この良好な国際環境も失われつつある。これにどう対処するかは、戦前期に学ぶ必要があろう。例えばサプライチェーン(供給網)の頑健化に政府が本格的に取り組むのは、1930年代以来である。

現在の日本は、戦争準備と経済統制を進めた1930年代の失敗に学び、西側の一員として、また価格メカニズムや企業の自主性を尊重しながら経済安全保障を設計する必要がある。

*なお、本稿はRIETI・一橋大学のJIPデータベースに加えて、以下のデータと分析に基づいている。

- 一橋大学経済研究所高度成長期日本産業生産性(JIP)データベース

https://d-infra.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ltes/b000.html#07 - 深尾京司(2020)『世界経済史から見た日本の成長と停滞:1868-2018』岩波書店。

- 深尾京司・牧野達治(2021)「サービス産業における労働生産性上昇の源泉:JIPデータベースを用いた産業レベルの実証分析:1955-2015」

深尾京司編『サービス産業の生産性と日本経済:JIPデータベースによる実証分析と提言』第2章、東京大学出版会。

2025年8月13日 日本経済新聞「経済教室」に掲載