米中間の経済対立は技術集約的な産業を中心に、世界貿易、海外直接投資(FDI)、グローバル・バリュー・チェーンを変革してきた可能性がある。著者達は、米国の輸出管理政策に関する連邦官報文書データと日本の多国籍企業の現地法人データを用いて、米国の輸出管理が多国籍企業の中国からの退出に及ぼす影響を検証した。分析結果は、2018年以降、米国の輸出管理が強化されたことで、在中国日系企業が中国から退出する確率が高まったことを示唆していた。これは、米国の輸出管理強化が世界のバリュー・チェーン構造に波及効果をもたらした可能性が高いことを意味する。

2018年以降、米国は電子機器、通信、半導体分野を中心に輸出管理を強化してきた。 この輸出管理強化の主な目的のひとつは、中国による米国の先進技術へのアクセスを制限することであった。しかしながら、貿易と海外直接投資(Foreign Direct Investment: FDI)は引き続き行われていた。例えば、テスラ社は中国に新しいバッテリー製造工場を建設中で、2025年に完成予定である。多くの企業や政策立案者は米中間貿易摩擦の影響、特に先端技術の輸出管理について関心を寄せている。

著者達は最近の研究(Deseatnicov and Fukao 2024)において、日系企業の中国からの退出に米国の輸出管理強化がどのような影響を与えたかを検証した。また、そこでは、中国において外国産中間財の調達が困難になったことを発端とする生産コスト増加のメカニズムに焦点を当てた。以下ではこの研究結果を紹介する。

米国の輸出管理

輸出管理規則 (Export Administration Regulations:EAR) を通じた米国商務省による輸出管理は、安全保障および外交政策の観点から、指定された財や技術の輸出を制限している。米国の海外直接産品ルール(Foreign Direct Product Rule)により、これらの規制は米国の技術または部品を利用して生産される米国以外の国の製品にも適用される。米国は、先端半導体のような重要技術に絞ることで、世界貿易を大幅に縮小することなく中国の技術開発を抑制することを目指していると考えられる。

先行研究によれば(例えば、Hayakawa et al. 2023、Deseatnicov et al. 2024)、輸出管理対象となる財の貿易に統計的に有意な減少は見られないとの結果が報告されている。しかしこれは、米国の輸出管理が極めて限定的な財や技術を対象としているため、最も詳細な分類に基づく貿易統計(米国のHS10桁分類や日本のHS9桁分類など)であっても、その影響を正確に把握するには不十分な粒度である可能性がある。在中国日系企業が貿易管理の強化によって先進的な基幹部品や技術の入手を困難にしているとすれば、その影響は貿易統計よりもむしろ、在中国日系企業の退出行動に反映されている可能性がある。

なぜ日系企業は中国から退出するのか?

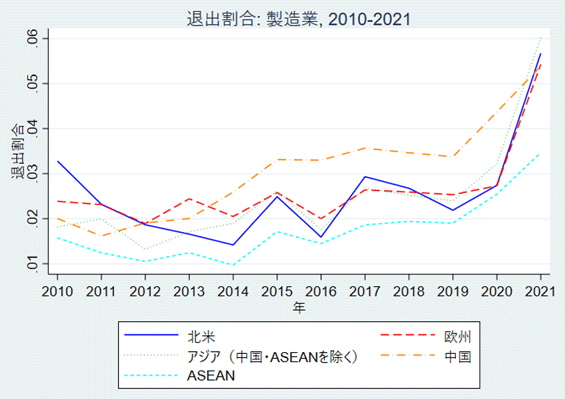

図1は2010−2021年について、製造業を営む日系現地法人の総数のうち退出した法人の割合を、立地地域別に比較している。

2010年代半ば以降、日系現地法人の退出率は他の地域よりも一貫して中国において高く、こうした傾向は2020年以降加速している。この現象にはいくつかの要因が関係していると考えられる。重要な要因のひとつとして、中国の国内企業との競争の激化が指摘できよう。もうひとつは中国を含む世界的なサプライチェーンを混乱させ、生産動向を変えたCOVID-19の影響である。

さらに、在中国日系企業の生産をより困難にしたという点で、米国の輸出管理強化が重要な役割を果たした可能性がある。米国の輸出管理強化は、重要な先端技術や部品の中国での入手を困難にし、生産コストを引き上げ、中国での製造の効率性を低下させたであろう。

米国輸出管理強度の測定

米国による貿易管理強化が中国での生産コストに与えた影響を推計するために、米国の輸出管理の影響を受ける輸入中間財の多様性を産業レベルで定量化する「多様性指数」を新たに作成した。この指数は61 件の米国連邦官報文書に基づいている。同文書で報告された輸出管理記録ごとに、影響を受けた品目を米国の HS 10 桁分類に割り当てし、規制が強化された累積件数をHS 10 桁品目別に算出した。なお規制が緩和された記録がある場合は、関連する項目の累積件数を1件減らしている。この指数は2020年以降、電子機器、通信、光学機器などの業界を中心に急上昇した。

これに基づいて、米国の貿易管理の強化が、企業が利用できる中間投入財の多様性を減少させることによって、いかに生産コストを上昇させるかを説明する理論モデルを構築した。企業は製品差別化された多様な財を中間投入していると想定すると、これらの財の入手可能性が低下することで生産コストが上昇する。

こうした影響をさらに定量化するために、国際産業連関表と中国の詳細な産業別産業連関表を用いて、米国の輸出管理強化が各国および各産業の生産コストに与える影響を推計する。この包括的な影響の測定を「輸出管理指数」と呼ぶ。

米国輸出管理が在中国日系企業に与える影響

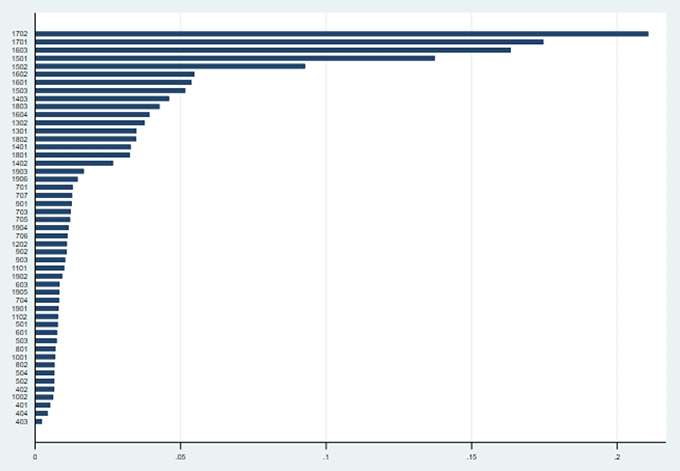

図2は、2021年の中国における産業別「輸出管理指数」を表示している。この数字は、米国の輸出管理が特にコンピューターおよび関連機器、通信機器および関連機器、ビデオおよびオーディオ機器、その他の電子機器などの製造業に影響を与えていることを示している。外資系企業、特に先端技術に大きく依存する産業にとって、生産拠点としての中国の魅力が低下した可能性がある。

この「輸出管理指数」を使用して、米国の輸出管理強化が日系現地法人の国外退出に与える影響を調べるため、確率モデルを推計した。貿易管理が中国からの退出に及ぼした影響を把握するため、モデルには交差項を含めた分析にあたり、各国の各産業における賃金と資本債務、全要素生産性の動向、当該法人の規模や生産性をコントロールした。その結果、「輸出管理指数」が1標準偏差上昇すると、日系現地法人の退出確率が最大2.52パーセントポイント上昇することが示された。この影響は中国の通信業界と電子機器製造業界において、特に顕著であった。

この分析結果は、米国の輸出管理強化が中間投入コスト上昇を通じて、日系企業の中国退出の一因となった可能性を示唆している。さらに、特定の品目や技術を対象とした輸出管理はサプライチェーン全体に波及し、中国だけでなく世界のバリュー・チェーンにも影響を及ぼしているように思える。これは、輸出管理強化が多国籍企業の意思決定と対応を通じてグローバル・バリュー・チェーンに変化をもたらした可能性を示唆している。

結論

この研究結果は、米国の輸出管理強化の影響を評価する際に、貿易の変化だけでなく直接投資への変化も分析することが重要性であることを示している。輸出管理に対する多国籍企業の対応が、グローバル・バリュー・チェーンの連携を再構築する上で、重要な役割を果たしている可能性がある。

本稿は、2025年2月14日にwww.VoxEUにて掲載されたものを、VoxEUの許可を得て、翻訳、転載したものです。