サービス産業の生産性向上は、日本経済が長期停滞から脱するために最も重要な課題だ。だが日本ではサービス産業の過半の活動(国内総生産=GDP=の約4割に相当)については、物価統計や国民経済計算統計の制約のため、産業レベルでも企業レベルでも実質生産や生産性を正確に計測できていない。正しい計測がなければ、緻密な実証分析も改善策の構想も難しい。

◆◆◆

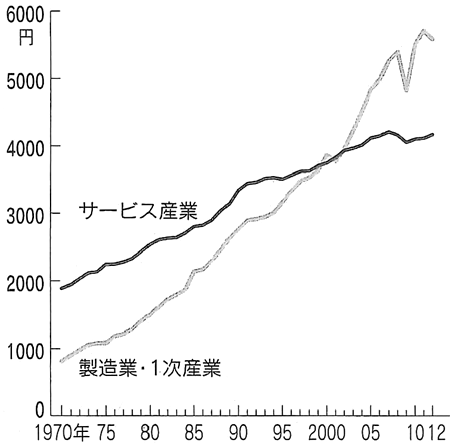

図は日本全体の労働生産性(実質GDPを総労働時間で割った値)の推移を、製造業・1次産業(農林水産業・鉱業)と、それ以外の産業(以下、建設業も含めてサービス産業と呼ぶ)に分けて示したものだ。サービス産業の労働生産性の上昇ベースは製造業・1次産業を格段に下回るうえ、1990年代以降上昇トレンドが下方にシフトした。

サービス産業はGDP、就業者数でみて日本全体の7〜8割を占める。90年代以降の日本経済低迷の主因はサービス産業の生産性停滞にあるといっても過言ではない。サービス産業の生産性向上策を探ろうとする研究は多数存在するが、データ面での致命的な制約下で進められてきた。

労働生産性の上昇は、労働1時間で生産できる実質生産がどれだけ増えたかで測る。製造業・1次産業では実質生産増加をほぼ正確にとらえられる。スマートフォン(スマホ)生産を例にとると、労働時間あたりの生産台数と1台あたりの価格が不変で、スマホの性能が向上した場合、消費者の便益が向上するため、性能向上分だけ実質生産が拡大した(その分、実質GDPも拡大した)とみなされる。

ほとんどの製造業・1次産業の生産物の場合、性能向上分だけ価格が下落したとみなされる。こうした性能向上分を加味した物価指数で名目生産額を割って実質生産額が算出されるため、性能の向上は実質GDPや労働生産性の上昇として正しく把握される。

しかし多くのサービス産業のアウトプット(産出)は、2つの原因のため正確な生産性計測が困難となっている。

◆◆◆

1つは行政サービス、学校教育の大部分など、市場取引で十分な対価が支払われず、また量や質を計測するのが困難なサービスの存在だ。日本を含め多くの国では、このタイプのサービスの生産量を、生産要素の投入量で代理させて測る方法(産出=投入アプローチ)が採用されている。

具体的には総生産コストを名目生産額、投入された生産要素価格(賃金率、資本コスト、中間投入の価格)の加重平均値を物価指数として、総生産コストをこの物価指数で割ることで算出した生産要素投入指数を実質生産指数の代わりに使う。つまり労働や資本の投入量で生産量を測る。

製造業や多くの対事業所サービスのように、生産量が直接計測できる多くの産業ではイノベーション(技術革新)や生産効率の改善を通じて、実質生産量の伸び率が実質投入量の伸び率よりも高い傾向が広く観察される。両者の差を全要素生産性(TFP)の上昇率と呼ぶ。産出=投入アプローチでアウトプットを計測する場合、TFPの上昇率は定義によりゼロになる。このように生産性を計測するうえで根本的な制約がある。

加えて日本固有の問題もある。第1に建設業では、米国や欧州の多くの国で価格調査により質を考慮したアウトプットの物価指数が作成され、名目生産額をこの物価指数で割る方法で実質生産が計測されている。一方、日本や英国の建設業ではこうした物価指数が作成されず、産出=投入アプローチで計測している。

日本ではこのアプローチで計測される経済活動がGDPの約2割にも達する。少なくとも建設業では欧米方式の計測方法への移行が望まれる。筆者は内閣府経済社会総合研究所のプロジェクトで、不動産取引価格情報などを基に建設業の物価指数を作成する共同研究を進めている。

第2に産出=投入アプローチでは投入量の正しい計測が肝要だが、日本では十分な配慮がなされていない。

例えば産出=投入アプローチでは、総労働時間は不変でも、投入される労働の平均学歴や熟練が上昇する場合、労働の質の向上分だけ実質労働投入が増え、それだけ実質生産量(およびGDP)が増えたとみなすべきだ。しかし日本では建設業、私立学校、社会福祉の一部などでこうした配慮が不十分だ。筆者の研究グループの推計では、建設業の配慮不足により日本のGDP統計は、73〜2012年の経済成長を全期間合計で1.7%過小に見積もっている。

もう1つ、正確な生産性計測を困難にしている原因として、商業、医療などの産業(GDPの約2割)の生産額を実質化する際の物価指数の問題がある。商業を例に説明する。

商業の名目生産は、販売額と仕入れ額の差(商業マージン)として算出される。経済協力開発機構(OECD)と欧州連合統計局はこれを実質化する物価指数について、商品1単位あたりの商業サービスの質が不変なら「商品1単位あたりのマージン価格(販売価格-仕入れ価格)」を商業サービスの価格とするのが適当と推奨している。米国とカナダのGDP統計はこの方式に移行済みだ。

しかし日本では、日銀で一部改革の動きはあるものの、商品の販売価格を商業サービスの価格とする旧来の方式を踏襲している。同じ取引形態での商品1単位あたりのマージン価格が変化すると、米国・カナダと日本の結果は大きく異なりうる。以下では商業で投入される生産要素は労働だけで、商店間の完全競争のため商業マージンは労働コストに等しいとして説明する。

仕入れ価格および商品取引量不変の下で、同じ取引形態(サービスの質も同じ)での労働生産性がすベての商店で上昇し、商品1単位取引のための労働投入量が半分になったとする。このとき労働コスト半減により、商品1単位あたりのマージン価格と商業マージンも半分になる。

OECD推奨方式では、商業サービスの価格が半分になるため、商業の実質アウトプット(商業マージン/商業サービスの価格)は不変(GDPも不変)で労働生産性は2倍になる。一方、旧来方式では商業サービスの価格として使う商品販売価格の下落はわずかなため、実質アウトプットはほぼ半分(GDPも減少)となり、労働生産性の上昇はわずかに観測されるだけだ。

旧来方式では商業の生産性上昇を過小に評価しかねないわけだ。米国では商業の労働生産性が上昇を続ける一方、日本では停滞しているが、これは日米の統計の違いにも原因があるのかもしれない。

◆◆◆

このようにサービス産業の統計には様々な課題があり、日本の経済成長や生産性上昇を過小に推計している可能性が高い。多くの先進国ではサービス産業の重要性を認め、OECDなどと協力しながら統計の改善を進めている。

例えば英国では産出=投入アプローチの欠点を認識し、生産性上昇を正しく計測するため、教育や社会福祉など多くのサービスについて、数量指数(例えば卒業者数)とサービスの質指数(例えば学力テストの平均点)を組み合わせる方式が試行されている。

残念ながら日本では統計部局の人員不足などのため、改善の取り組みが遅れている。生産性向上策の立案には生産性の正しい計測が必須だ。サービス産業に関する統計の抜本的な改革が望まれる。

2017年2月15日 日本経済新聞「経済教室」に掲載