岸田政権が政策課題とする賃金引き上げを実現するには、日本の実質賃金が20年間なぜ停滞してきたかを理解する必要がある。経済産業研究所・一橋大学のJIPデータベースの長期データを基に賃金停滞の原因と望ましい施策を考える。

一国全体の労働生産性は、労働時間当たりどれだけ実質国内総生産(GDP)が生産されるかで計測される。労働時間当たり実質GDP(2018年には同年価格で1時間4416円)のうち、実質労働コスト分(同2580円)が労働に分配された。単純化すれば、実質賃金の上昇率が労働生産性の上昇率を超えると、労働分配率(18年には58.4%)は上昇していく。

だが労働分配率の上昇が続けば資本収益率が低下し設備投資が減退するから、そうした賃金上昇は持続できない。これが賃金上昇を考える際に労働生産性の動向に注目する主な理由だ。

◆◆◆

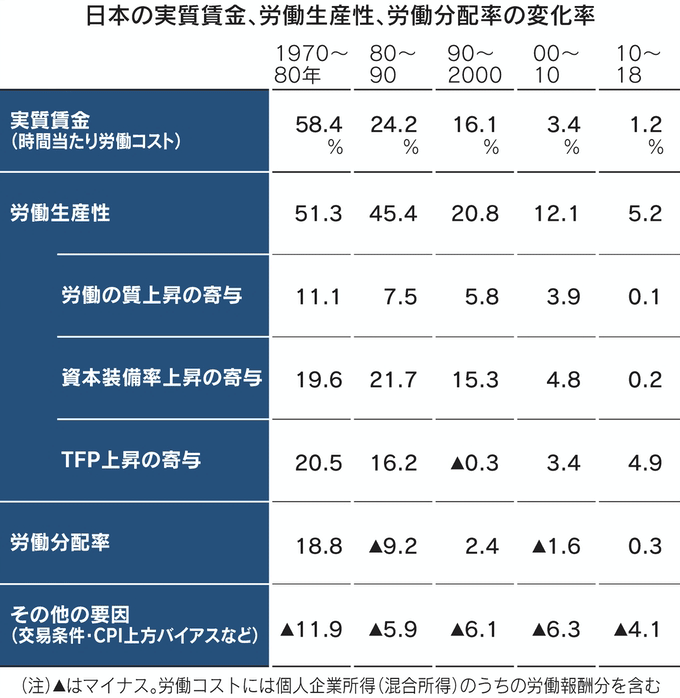

表はおよそ10年ごとの日本経済全体の実質賃金と、①労働生産性②労働分配率③その他の要因――の動向をまとめたものだ。①~③の和は近似による誤差を除けば実質賃金の上昇と等しい。実質賃金は日本全体の時間当たり労働コスト(企業が直接払う賃金に社会保険料の事業主負担分などを加えた値)を消費者物価指数(CPI)で割って求めた。日本の実質賃金は00年代以降停滞し、10~18年には8年間で1.2%しか上昇しなかった。主因は労働生産性上昇の減速だ。

表には労働生産性上昇を成長会計分析で3つの源泉に分解した結果も示した。1990年までは、活発な資本蓄積と技術革新や資源配分の効率化を反映する全要素生産性(TFP)の上昇が労働生産性と実質賃金上昇の原動力だった。90年代にはTFP上昇は大幅に減速したが、大規模な金融緩和や中小企業の信用保証などの投資促進策が労働生産性上昇を支えた。00~10年にはTFP上昇はやや回復したが、資本蓄積の減速で労働生産性は停滞した。

10~18年のTFP上昇は4.9%で、米英仏より高い。だが資本装備率上昇と労働の質上昇の寄与がほぼゼロになり労働生産性上昇はさらに減速した。労働の質上昇の停滞は、熟練蓄積を伴わないパート雇用の拡大や退職者の低賃金での再雇用を反映している。8年間も資本装備率上昇と労働の質上昇の寄与がほぼゼロになるのは、敗戦時を除きかつて経験のない現象だ。

またこの時期の米英仏がTFP減速を資本蓄積で補い労働生産性と実質賃金の上昇を維持したのに比べ、日本は資本蓄積が著しく停滞した。人口減少や遅いTFP上昇の下では、自然成長率(長期的に維持可能な成長率)は低くなり企業の投資も減るとされる。しかし日本の資本蓄積停滞は、この低い自然成長率だけで説明できないほど深刻だ。

近年の日本経済の最大の病は、人的資本を含めた明日への投資の停滞だ。また日本のTFPの水準は欧米主要国の7~8割程度で、非製造業や中小企業を中心に引き上げ余地は大きい。

次に労働分配率についてみよう。80年代には労働分配率の低下が実質賃金上昇を低くした。だが90年代以降の日本ではおおむね安定しており、欧米諸国のような急落は起きていない。ただし産業間では大きな違いがある。非製造業では00年以降やや上昇した一方、製造業では00年の62.4%から10年の55.6%、18年の52.9%へと著しく低下した。

産業別の労働時間当たり実質賃金の動向をみると、非製造業(公務・教育・医療・介護などを除く市場経済のみ)では10~18年に6.9%上昇したのに対し、製造業では1.2%下落した。製造業では景気回復で1人当たり平均労働時間が長くなったため、1人当たり実質賃金は10~18年に2.6%上昇したが、同時期の非製造業(市場経済のみ)の1人当たり実質賃金上昇(7.4%)に及ばない。

12年末以降のアベノミクスは円安で製造業の景況を回復させたが、潤ったのは株主や経営者であり労働者ではなかった。その証拠に、資本の超過利潤の指標である平均マークアップ率(売上高が総生産コストをどれだけ上回っているか)は、12年の1.1%から18年の5.3%へ大幅に上昇した。

産業別の動向でもう一つ興味深い事実は、公共性の高いサービスを提供する公務・教育・医療・介護など非市場経済の部門で、労働時間当たり実質賃金が10年から18年にかけて10.5%も下落したことだ。うち4.2ポイントは非正規雇用の増加や高齢者の低賃金での再雇用で生じた。18年には日本の総労働時間のうち17%が製造業、20%が非市場経済で投入されており、低迷が著しい両部門の実質賃金引き上げは重要な課題だ。

◆◆◆

最後に表の「その他の要因」について説明しよう。GDPが輸出財や投資財、政府最終消費を含むのに対し、CPIはこれらを対象とせず輸入財価格を含む。このため輸出財が輸入財と比べて安価になる(交易条件の悪化)など相対価格の変化により、労働分配率と労働生産性が不変でも、実質賃金が下落する。

また消費税など間接税の引き上げによっても、実質賃金が下落する。さらにはCPIは算出方法の特殊性により、物価上昇を過大に評価してきた傾向がある。筆者らの推計によれば、00年以降には「その他の要因」のマイナス値は、主にCPIの上方バイアス(偏り)など交易条件悪化以外の要因で生み出された。

80年以降でみると「その他の要因」は10年間で実質賃金率を5~6%引き下げてきた。労働生産性が停滞し労働分配率も比較的安定する中で、この要因の相対的重要性が高まっている。実質賃金に関する施策を考えるうえで、CPI統計の整備・再検討や交易条件決定要因の分析も必須だ。

日本の実質賃金引き上げには、TFP上昇のさらなる加速に加え、歴史的な停滞状況にある物的・人的資本への投資を増やすことが第一の課題だ。低賃金のパートや再雇用高齢者をいかに活用し、その賃金を引き上げるか、現在パートで働いている人々の熟練をいかに高めていくかが重要だ。

また戦略性の低いM&A(合併・買収)や手元流動性の積み上げ、労働コスト引き下げに注力してきた多くの日本企業が、イノベーション(技術革新)の実現に向けて果敢に投資する環境を整備する必要がある。日本企業がリスクを取らない背景として、長期雇用の下で正規労働者への将来の賃金支払いが膨大な長期債務と同等の効果を及ぼしている可能性が指摘できる。このことは、企業が賃上げをためらう一因でもある。

政府は外国人の在留資格のうち特定技能について、全業種で在留期限をなくすことを検討中という。これは賃金引き上げに逆行する可能性のある施策であり、現政権が一貫した政策を構想する能力を欠いているのではないかと危惧される。

2021年12月6日 日本経済新聞「経済教室」に掲載