世界的にインフレが加速している。日本においても、欧米よりは緩やかではあるものの明確なインフレ基調が続いている。物価はマクロ的な価格水準の概念だが、現実にはエネルギーや食品など特定の財・サービスの価格高騰を発端としてさまざまな経路で物価上昇のプロセスが見られ、インフレへの政策対応はマクロ・ミクロの視点の両面から考えなければならない。今回の対談ではRIETIプログラムディレクターの深尾京司一橋大学経済研究所特任教授、RIETIファカルティフェローの宇南山卓京都大学経済研究所教授を迎え、中田大悟RIETI上席研究員がインフレにおける日本の家計・企業の現状、望まれる政府の対策、今後の展望について話を聞いた。

中田:

今日は、インフレが日本経済において、特に家計と企業それぞれにどんな影響を与えるのかということについて、これまで家計の消費貯蓄行動や物価について研究されてきた宇南山先生と、企業・産業といったサプライサイドの生産性や国際経済の経済統計分析といった分野で研究を積み重ねてこられた深尾先生から、今後の展望や対策について伺います。

インフレの現状

中田:

日本の消費者物価指数(CPI)は、バブル期以降ずっと低迷しているのですが、1997年、2014年、2019年とプラスに跳ね上がった時期があります。これらは消費増税によって一時的にCPIが上昇したに過ぎません。これらの瞬時的なインフレを除けば、日本経済はこの三十年近く、緩やかなデフレ局面にあったと言えます。

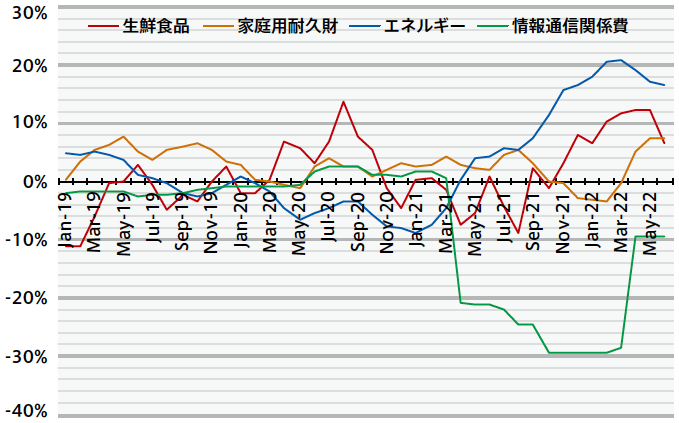

しかし、2020年以降のCPIは状況が大きく変化しています。特に、調査対象の全品目を含む総合指数と、生鮮食品を除いたコア、さらにエネルギー部門を除いたコアコアとの乖離が非常に大きくなっています。つまり、生鮮食品やエネルギーなど、特定の財・サービス・資源の価格が急速に上昇しているのです。とりわけエネルギー価格が一気に上昇し、それに引っ張られる形で生鮮食品や外食産業なども足元では上昇を見せています。

家庭用の耐久消費財の価格指数もコロナ禍以降、上がっています。これは半導体や木材などの流通問題が大きく、供給面の制約に加え、輸送費などのコスト増も相まって上昇しています。ただ、2021年に物価上昇がそれほど目立たなかったのは、菅政権下の目玉政策であった携帯電話料金の値下げがあったからです。

片や企業物価指数も足元で大きく上昇しています。国内企業物価指数はCPIと同様、金属、木材、エネルギー価格関連が非常に高くなっています。食料品は全体で見るとそれほど大きな変化はないのですが、寄与率が非常に高いので、企業物価指数の上昇に大きく影響しています。特に目立つのは円安の影響を反映した輸入物価指数の伸びであり、足元で前年同期比40%以上の上昇となっています。とりわけ石油・石炭・天然ガスの輸入物価指数は2020年を100とすると、2022年は 300以上にまで伸びています。

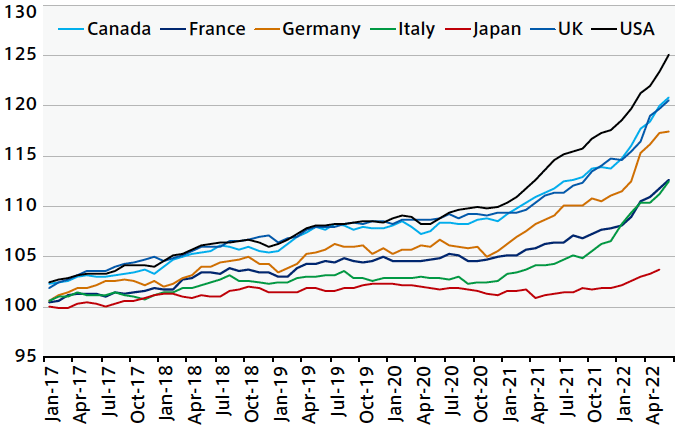

このような状況下で、日本人は非常に高いインフレに直面しているという認識が広がっているようですが、CPIを先進各国と比較すると、実は日本のインフレはそれほど高いものではありません。G7の各国は日本よりも厳しいインフレに直面しています。そこで宇南山先生から伺いたいと思うのですが、足元のインフレの中で家計の行動に大きな変化が見えるでしょうか。

急いで対応する必要性は乏しいが

宇南山:

私の現状認識は、インフレはエネルギーと生鮮食品の問題だけで、今のところは、それほど深刻な問題ではないというものです。エネルギー価格はものすごい勢いで上昇していますし、生鮮食品も大きく上昇していますが、それ以外の品目のインフレ率はようやく1%に乗ったところで安定しています。

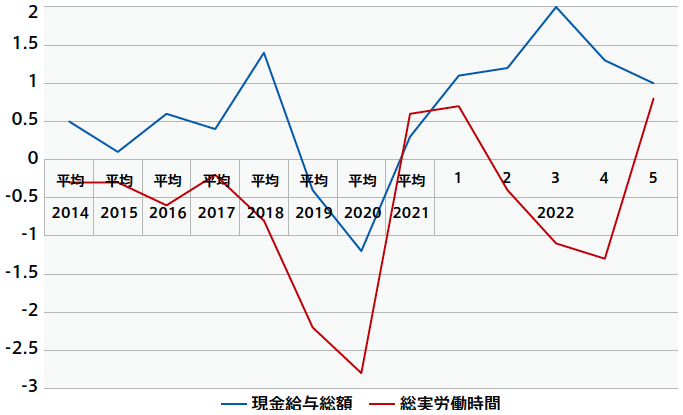

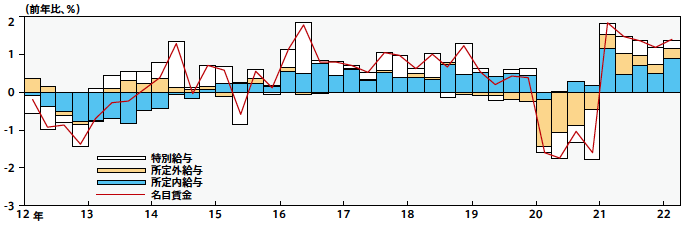

心配されるのは、インフレが進む一方で所得が伸びず、生活が苦しくなるような事態だと思いますが、毎月勤労統計によると、現金給与総額は2022年に入って緩やかながらも上昇傾向が見られます。アベノミクス下の2014~17年は0.5%程度で推移していましたが、今は1%を超え、2022年3月には2%近くに達しました。いわゆるコアコアでの非常に緩やかなインフレと、それには追いつかないまでも同等程度の賃金上昇が観察されており、素朴に見れば健全な経済状態にあるように見えます。

今後、エネルギー価格の影響がもう少し広がることは予想されます。すでに、漁船の燃料費上昇に伴う生鮮魚介の値上げ、温水プールのコスト上昇による講習料(水泳)の上昇など、関連した価格上昇が観察されています。しかし、今のところエネルギー価格の上昇率は、高いとは言っても20%程度なので、広範な品目で急激な変化が起こることは想像しにくいでしょう。 また、ウッドショック、アイアンショックといわれる資材系の価格の上昇も気になるところです。しかし、資材価格は、CPIに直接は影響を与えません。住宅建設費に影響を与え、回り回って家賃に影響を及ぼすことは考えられますが、現状ではその影響は確認できていません。

もちろんインフレの影響は家計によっても異なるので、平均だけを見ていては不十分です。物価上昇の大きな電気やガソリンは生活必需品なので、価格上昇が貧困層により大きな影響を与える可能性はあります。しかし、この点についても、電気代単体では所得下位20%の人たちの電気代のシェアは5%程度であり、20%値上げになったとしても支出全体で見れば影響は1%程度です。通常の景気変動と比べ、特殊な対応をするほどの現象とは思えません。

2020年に給付された特別定額給付金は、その大部分が貯蓄されたと考えられており、実際に家計部門の現金保有はかつてないほど高まっています。インフレに対応が必要だとしても、その辺を取り崩せば十分な程度しか問題は起きていないと思います。こうした点を踏まえれば、現時点では急速な政策的対応は必要ないと考えます。

なぜ日本のCPI上昇は小幅なのか

宇南山:

ただ、今回のインフレが、多くの人に不安を与えることは理解できます。企業物価指数は既に10%近い上昇を記録しています。企業が直面する物価の上昇はいずれ消費者物価にも転嫁されていくと考えられていますので、いずれCPIも 9%程度のインフレになるのではという懸念があるわけです。しかし、急上昇しているのは木材、鉄鋼、石油・石炭といった素材系の品目であり、エネルギーを除けば、必ずしもCPIに直接影響を与える部門ではありません。つまり、企業が今後生産活動をするために必要なコストがどんどん上がっていることは事実ですが、CPIとはかなりウエイトが異なるので、企業物価指数でのインフレ率がそのままCPIのインフレ率になるわけではないのです。

また、海外のCPIを見て、不安を感じている人も多いと思います。消費者物価は米国では9%、EU圏でも8.6%上昇しています。今回のインフレは、ウクライナ情勢や原油市場などの世界的に共通する要因で起きており、価格が上昇している品目も世界で共通しています。

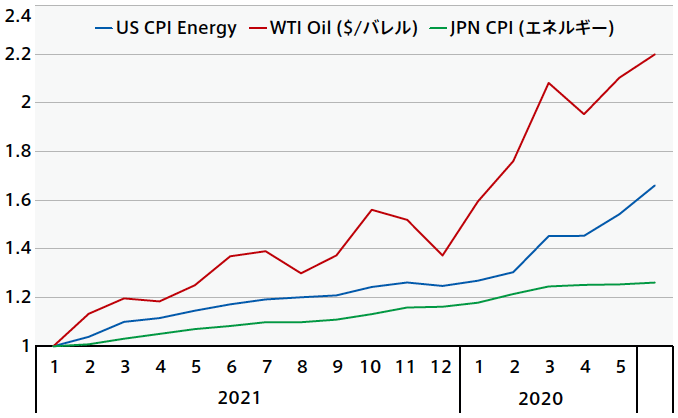

しかし、実はエネルギーの部分は日本と各国とで大きな違いがあります。例えば、日本のCPIのうちエネルギーの指数は、直近で2021年1月と比べて1.2倍なのに比べ、WTI原油価格はすでに2倍近くになっています。さらに円安の効果も考慮すると約3倍になってもおかしくありません。実際、米国のエネルギーのCPIは1.7倍になっています。つまり、なぜか日本は、原材料価格で大部分が決まりそうなエネルギーのようなものも、市場の影響をほとんど受けずに決まってしまう傾向があるようなのです。どうも日本の市場構造は海外と異なっていて、非常に大きな変動があってもそれが消費者物価に影響しにくい構造が存在しているようなのです。

その差がどこで生まれるのかという点に注目してみると、日本と海外のCPIではサービス価格に大きな差が生まれていることに気が付きます。サービス価格の決定要因は、端的に言えば人件費です。賃金は、コロナ禍以降海外では大きな上昇が観察されていますが、日本では上昇圧力がいまひとつ弱いのです。賃金については過去30年の課題であり、エコノミストにとっては中心的な「謎」です。日本の社会に価格や賃金を変化させない圧力のようなものがあることが示唆されるのですが、それが何なのかは分かりません。

最後に、今後マイルドなインフレが続いていくとすると、それは日本経済にとってどんな影響を持ち、どう対処しなければならないかも述べたいと思います。

考えてみれば、現状のインフレはコストプッシュ型であり、ある種の生産性に対するマイナスショックといえます。その点では、このインフレを機に実質賃金が一気に上がることは期待できないしょう。ただし、インフレはインフレであり、人々の中に価格を変えてはいけないという意識があるのだとすれば、それを壊す力はあるのかもしれません。

インフレが起きれば、国債発行残高のような名目で固定される経済変数の実質的な価値の切り下げは行われます。また、フローの面でもメカニカルに財政余力が発生すると考えられます。例えば、全ての消費財が2%の割合でインフレを起こせば、日本には20兆円の消費税収がありますから単純計算で4000億円程度の増収が期待できます。一方、たとえば、年金支給額はインフレが直接影響を及ぼさない仕組みが導入されていますので、支出はインフレに比例的なほどには増えません。そのため、マイルドとはいえインフレが発生することは日本の財政の裁量の余地が生まれることになるのです。インフレは預金・住宅ローンなどのストックの実質価値を切り下げ、実質的な年金額を抑制することになります。これは、消費税以外では非常に難しかった「高齢世帯から若年世帯への所得移転」が暗黙のうちに達成できることを意味します。そこで生まれた財政余力によって、何らかの形で賃金上昇につなげることができれば、まさしく成長と分配の好循環が起こせます。その点ではピンチをチャンスに変えることは不可能ではないと思いますし、実際に2022年はそのように動いているように見えます。

この好循環が持続していくかどうかは、エネルギー価格の上昇が止まり、コストプッシュ・インフレが止まったタイミングが重要になります。インフレによる再分配で財政余力を生み、財政の力で経済成長を達成し賃金上昇を促すというループを持続していくには、エネルギー価格上昇が止まったときに「デフレ」が起きないようにすることが重要です。

過去を見ると、オイルショックではエネルギー価格が一気に上がり物価も上昇しました、そして、原油価格が戻っても物価はそのまま横ばいとなり、ネガティブな反動は起きませんでした。一方、2008年や2013~14年の原油価格急騰のときは、原油価格が戻るとともに翌年の物価は大きく下落しています。 2020年の原油価格が大幅な下落時にはCPIはほとんど変化しておらず、エネルギー価格の変動に合わせてCPIが変動するかは必ずしも自明ではないのです。今後重要になるのは、エネルギー価格の上昇が止まったり下落し始めたりしたときに、むしろ物価が反転しないように抑制することだと思います。

日本の賃金が上がらない原因

深尾:

今はエネルギー価格を中心とした資源価格が、工業国の製品輸出価格に比べて急上昇しているのですが、そうすると資源を輸入・加工して、製品を輸出している欧州や日本などの先進国は交易条件が悪化します。輸入資源が高くなっても、輸出する工業製品の価格は上がらないので、その分所得が資源国に移転して貧乏になるわけです。これを最近の国民経済計算では交易損失といい、過去50年の間に4回ぐらい起きています。1回目は1973~74年の第1次オイルショック、2回目は1979~80年の第2次オイルショック、3回目は2006~08年の国際的な資源高、そして4回目が今回です。

国内総生産(GDP)比の交易損失の大きさは4回とも3%程度ですが、それが後まで続いたかどうかが異なります。1回目のときは交易損失がかなり長く続きましたが、2回目のときはレーガノミクスによって米国が異常な高実質金利にしたため、中所得国の累積債務問題による需要縮小も伴いながら世界的な資源価格の暴落が起き、先進国の交易損失が消えました。3回目のときは、中国を中心とした世界的な好景気を背景に資源価格が暴騰しましたが、世界金融危機が発生してバブルがはじけ、交易損失がなくなりました。

今回はどちらが起こるかよく分からないのですが、米国などが金融を非常に厳しく引き締めていることからすると、2、3回目のように数年たてば交易損失が消えると予想しています。ですから、影響はそう長く続かないだろうというのは私も合意します。

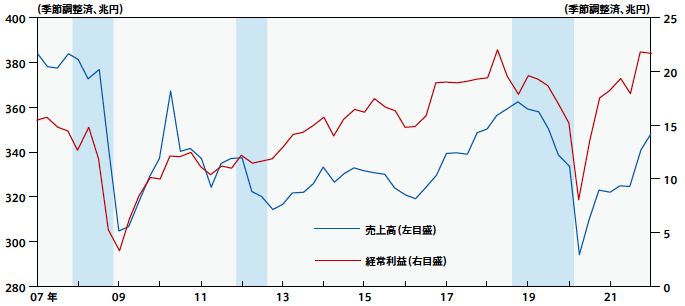

ただ、基本的にはCPIや企業物価が上がる一方で、賃金はそれほど上がっていないので、労働者が割を食っています。日銀によると、企業収益は驚くほど下がっていなくて、今は2017~18年ごろの水準に戻っており、かつてないぐらい経常利益は堅調です。これは、円安で輸出企業を中心に非常にもうかっていることも影響していると思います。

資源価格が高騰して所得移転が起きると、実質賃金と実質資本収益率が通常下がるはずなのですが、日本で起きていることは実質賃金の下落が中心で、企業の経常利益はほとんど下がっていないのです。

日本の賃金が上がらない原因は2つあると思います。1つ目は、日本の実質GDPのコロナ前の水準までの回復が遅くて、供給能力(労働者)が非常に余っている状況だということです。米国のように大規模な景気対策を行った国とか、英国やオランダのようにコロナを気にしなくなった国と比べると回復がずっと遅いわけです。従って、労働の需給が軟調であるために賃金が上がらないのだと思います。

また、日本の労働者は1970年代初めの第1次オイルショックのときは非常に戦闘的で、物価が上がったら「賃金も上げろ」と、がんばって賃上げを要求しました。ところが、1970年代半ばの不況以降、労働組合や労働者の態度が変わったといわれ、雇用の安定を重視して賃金上昇を強く求めなくなった点が2つ目の要因だと思います。

賃金が上昇することでさらに物価が上がるインフレーションのスパイラルが起きますし、企業収益が停滞すると投資が停滞して経済成長自体が遅くなるというスタグフレーションが起き、非常に厄介な問題になります。欧米はそうした状況に陥りつつあり、一方で日本は労働者が我慢することでスタグフレーションやインフレーションのスパイラルが起きにくい状況になっているのだと思います。

もう1つ議論したいのは、企業の収益が高止まって、実質賃金の下落だけが起きているもう1つの要因が円安だということです。日本の製造業は弱くなりましたが、円が安くなっているが故に、機械設備を作っている企業など、輸出企業がもうけており、大企業を中心に収益が堅調です。一方で円安は、輸入物価上昇を通じて、実質賃金をさらに引き下げる要因として働いています。

しかし、円安を止めるのはかなり大変です。為替レートは長期的に見れば自国財と外国財の相対価格という側面があり、日本は膨大なGDPギャップがあってモノが余っている国ですから、外国に買ってもらう必要があるわけで、安くせざるを得ないのです。これが円高になったら大変です。

また、ちょうどアベノミクスが始まった頃、欧米が世界金融危機から回復して金利を上げたのに、日本だけ需要不足が続き金融緩和を続けたので、内外金利差が拡大し円安が進みました。今回もこれと似た状況です。では、金利を上げればいいかというと、私はそうは思いません。これだけ大きなGDPギャップがあるので、そうすべきではないと思います。労働者のみが窮乏化しているのに、マクロ経済的には円安を止めるべきではないという、困った状況だと思います。

(注)1. 各四半期は、1Q:3~5月、2Q:6~8月、3Q:9~11

(注)1. 法人季報ベース。金融業、保険業を除く。 2. 2009/2Q以降は、純粋持株会社を除く。 3. シャドー部分は、景気後退局面。

消費税減税は必要か

中田:

宇南山先生と深尾先生のお話を伺って、ある意味共通するところだと思うのですが、政府がどのような対策を取らなければならないかと考えたときに、マクロとしての問題ではなく、企業であれば中小企業・大企業、家計であれば高所得者・低所得者という多様な経済のプレーヤーたちがいるという中で、的をある程度絞った対策にならざるを得ないのではないかという印象を受けました。

まず宇南山先生、今の状況下での現状認識として、足元はそれほど問題が大きくはないということだったのですが、あえて対策を打つならばどういった政策が考えられるでしょうか。メディアや評論家は消費税減税のことをよく口にされますが、そうしたことも含めて対策として望まれるものはどういった点でしょうか。

宇南山:

先ほど深尾先生のお話にもあったように、日本には依然として大きなGDPギャップがあります。特に日本はアベノミクスの時期ですら賃金上昇と比べても社会保険料の負担増加が無視できないほど大きく、可処分所得の上昇を妨げていました。さらに、コロナ禍が発生したことで現役世代の負担は増大する一方です。コロナ対策費を今後負担していくことだけでなく、そもそも経済活動が厳しく抑制されているという点でも現役世代の負担は非常に大きくなっています。

その意味では、足元で貧困層・低所得者だけが非常に困っている状況ではなく、より広い現役世代がうっすらと困っているという状況だと思います。GDPギャップを解消するという観点からも、脱コロナのような政策をどんどん進めていくことが非常に重要で、政府にはそのために必要な手当てに集中してもらいたいと思います。

世代間の対立をあおるようなことは望ましくはありませんが、現状はコロナ危機を通じて意図しない高齢者への分配が大きくなりすぎていると思います。コロナに対応することは、実質的に現役世代の収入を抑えることになっています。高齢者の医療リソースを守ることも当然重要ですが、もっと現役世代の経済活動の活性化に重点を置くような政策が必要です。

消費税は社会保障制度の維持に不可欠な税源であり、消費税減税はもはや論外とも言えるのですが、ここで指摘したいのは分配面です。消費税は高齢者が負担する数少ない財源で、減税は高齢者に負担をしてもらう手段を減らしてしまう点でも望ましくありません。消費税を減税できるなら、例えば雇用を生み出す企業への賃金補助であるとか、サプライチェーンの再構築など経済活動の正常化に向けた支援制度の方が望ましいと思います。

中田:

これまで日本は雇用を重要視してきました。特に、コロナ対策においても雇用の維持に全力を尽くしたような面があると思います。さりとて現役世代からしてみれば、やはり魅力的な就労機会がまだまだ不足しているのではないかという見方もあります。となれば、現役世代向けの施策として、スタートアップ企業などを支援するような政策も、脱コロナに資すると考えた方がいいでしょうか。

宇南山:

スタートアップは、ちょっとお金をあげれば始まるというものではないでしょう。コロナの給付金詐欺などを見てもそうですが、中小企業的、スタートアップ支援的なものは、行政の監督や規律づけがあって初めて機能すると思います。現状、日本政府にそれだけの指導・監督能力があるのかという点に若干疑問を持っています。

発想としては、比較的若い人が独自のアイデアで起業するのを支援する政策は素晴らしいのですが、そのためには膨大な監督コストや制度設計の工夫が必要で、それなしでは非効率なお金の使われ方になってしまいます。現状では、もう少しメインストリームの中・大企業、特に多くの雇用者を抱える企業などにメリットがあるような政策の方が実効性が高いと思います。

中田:

同様の質問を深尾先生に伺いたいのですが、深尾先生のお話の中で、特に輸出企業中心の大企業とドメスティックな中小企業で、被っている影響が大きく異なるという話がありました。つまり、大企業はもうかっているけれども、そのしわ寄せが特に中小企業、サービス産業の労働者に行っている可能性が高いと思うのです。そうした中で生産者に向けた支援政策は、日本を牽引している大企業を支援することに重点を置いた方がいいのか、それとも中小企業支援により重点を置くべきなのか、いかがお考えでしょうか。

深尾:

おっしゃるとおり、製造業の中小企業、つまり大手の組立企業に部品を供給しているところがかなり割を食っているとは思います。ただ、需要独占的な取引慣行など構造改革的なものがほとんど進んでいないので、緊急避難的な措置よりは長期的な視点で政策を採った方がいいと思います。

足元を見ると、中小企業は意外と新陳代謝が起きていて、パフォーマンスの悪いところは縮小しているのに対し、むしろ大企業が守りに入ったり、雇用を生み出す生産を海外に移転したりして、非常に停滞しています。ですから、大企業の行動をいかに変えさせ、活力を生み出すかだと思います。経済安全保障の問題も考えて、半導体の供給減少で生産全体がストップするのを防ぐことも真剣に考える必要もあります。

それから、構造改革という点では、非正規雇用が増大して、人的資本の蓄積が行われず、賃金も低いままであるという問題は相変わらずあるので、いかに正規と非正規の垣根を減らすか、どうすれば非正規であっても人的資本が蓄積されるようにするかということをもっと真剣に考えないといけないと思います。

シンガポールの官僚と話していると、「日本では中央官庁の給料が安くて優秀な人が集まらず、若い人がどんどん辞めていく」と言われます。日本では、いわば官庁がシンクタンクだったと思うのですが、その能力が細っています。ですから、中央官庁はもう少し人を増やし、給料も上げて、ちゃんとした政策を採れる環境を整えるようにしてほしいと思います。エビデンスに基づく政策立案(EBPM)を行っていくならば、中央官庁はさらに多忙になってしまいます。まずは良い労働条件の下で、優れた人材が責任を持って政策立案できる環境を整備することが必要だと思います。

中田:

中央官庁の労働環境のご指摘は、霞が関中に響く話だと思います。

深尾:

そうなるといいですね。日本はこのままだと滅んでいくのではないかと危惧します。日本でベストなシンクタンクは中央官庁だったのに、その能力が非常に落ちています。

日本の政策課題とRIETIの役割

中田:

現在のインフレが短期的なものとなり、その後一気に価格下落、物価下落につながってしまうと元の木阿弥になってしまうのではないかと考えられます。価格の下方硬直性を担保するような政策はどの程度必要なのでしょうか。そうした点で何か打てる手だてはあるのでしょうか。

深尾:

やはりGDPギャップが3%もあっては、結局それだけ作り出せる所得をみすみす捨てているわけです。その意味で、もう少し働きやすくするとか、人生を楽しめるようにするとか、コロナ対策にめりはりを付けることも含めてGDPギャップをなくさないといけないでしょう。資源価格上昇による所得のトランスファーのGDP比3%とほぼ同等にGDPギャップが大きな損失を生んでいます。また、これをなくさないとデフレに戻る危険性は十分あると思います。

それから、賃金が上がらなかった要因の1つは、ここ5-6年で女性と再雇用高齢者の非正規雇用が膨大に増えたことが背景にあります。働き方改革を行って生産性を上げ、企業の一方的な負担で賃上げをするのではなく、人的資本が非正規雇用の人にも蓄積され、高齢者も適材適所で能力が発揮できて、高生産性を背景に高賃金が得られるような状態に構造を改革していくことが大事だと思います。

宇南山:

インフレがそこそこ浸透し始めている状況の中、今はやりの言葉でいうと、ナラティブ(物語)が非常に大きな役割を果たすようになっています。例えば小麦などの値上げにしても、われわれの心の中で、ウクライナ問題があるから値上げが必要だというストーリーに説得力があったために、大きな反発がなかったのだと思います。インフレによる分配と成長の好循環のためには、値上げを納得させる理由が必要だと思います。例えば、これからの日本は脱コロナで、人も足りないしモノも足りないというナラティブを生み出すことが非常に重要な役割を果たすように思います。

中田:

それをいかに政策的に確かなものにしていくかということだと思います。

先ほど深尾先生から、EBPMについても言及がありましたが、RIETIは霞が関において政策評価や分析などを通じて役所をサポートする役割もあります。こうした事態の中で、どういった角度から中央官庁のスピーディな政策立案やEBPMに貢献していくべきでしょうか。

深尾:

官庁は人員削減や若手人材が集まらないことで疲弊していて、とにかく人員が足らず、そこが隘路になっていると思います。米国では例えばGDP推計において、基礎となる一次統計でおかしな結果があれば博士号を持っているような多数の人員にすぐに調べさせる態勢ができているのですが、日本はそうした潤沢な人員を雇っていません。

また、米国では行政管理予算局が政策評価を行っていて、他の府省に非常に恐れられているのに対し、日本では総務省を含め監督権限が弱く、また権限・監督責任が分散していてうまく機能していません。どこかに権限と監督責任を集中させて、例えばRIETI等による政策効果検証の結果も反映しながら、きちんと監督すべきでしょう。 また、RIETIには、政策効果の検証だけではなく、大きな政策立案のパッケージを総合的に提案することを期待したいと思います。

宇南山:

日本には基幹統計制度という統計の体系があり、それをきちんと作っている。しかし、それを有効に使っている人が本当に少ないのです。政府統計にさまざまな限界があるのは事実ですが、それでもいろいろなものを整理し統一的な評価する軸としては基幹統計は非常に重要です。そのことを踏まえると、RIETIには、実務と学術の橋渡しに加え、統計作成者と分析者をつなぐ役割を期待したいと思います。基幹統計を軸として、体系的に日本の現状を俯瞰し、あるべき日本経済のアウトラインを示してもらいたいと考えています。

中田:

RIETIはご存じの通りEBPMセンターを発足させ、いろいろな課題に挑戦しています。今日、両先生からお聞きした EBPMに対する期待や課題をRIETI内で共有させていただき、今後のセンターの発展に生かしていきたいと思います。