成長戦略や構造改革の決め手として、労働市場の流動性を高めることが重要だという主張は多い。政府の労働市場改革においても、周期的に取り上げられているテーマでもある。では現在の日本において、労働市場の流動性は高めるべきであろうか。

まず、そもそも国や時代によってなぜ労働市場の流動性が異なるのだろうか。日米でみれば、米国の方が流動性は高いと認識されているが、戦前の日本の労働市場の流動性も高かったことが知られている。

経済学の一分野である比較制度分析では、制度をゲーム理論の均衡と捉え、様々な経済主体の行動様式や仕組みの間のコーディネーション、制度的補完性が影響して、労働市場の流動性が高い均衡と低い均衡が生じると解釈している。

◆◆◆

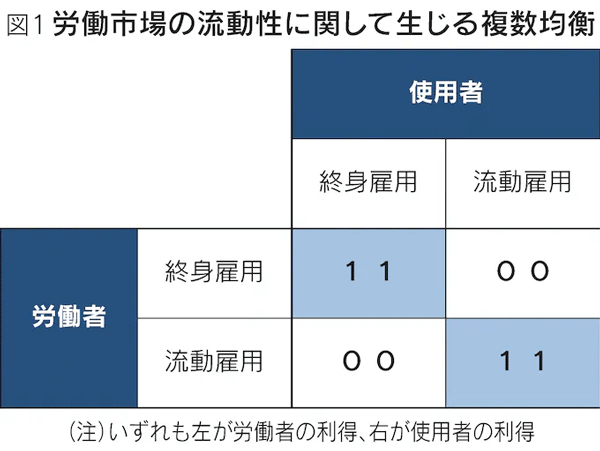

では、簡単なゲーム理論の枠組みで考えてみよう。まず、プレーヤーを労働者、使用者とし、それぞれが「終身雇用」「流動雇用」のどちらかの戦略を選ぶものとする。

労働者の「終身雇用」戦略は、基本的に同じ会社に定年まで勤めるよう努力するというものだ。一方、「流動雇用」戦略では、勤務先に不満があったり、より条件のよい企業があったりすれば転職する。

使用者の「終身雇用」戦略では、労働者には定年まで勤めてもらうことを前提に雇用管理や能力開発を行い、中途採用はあまり実施せず、解雇はできるだけ抑制する。「流動雇用」戦略では、労働者が転職することを前提とした雇用管理を行い、能力開発はあまりしない代わりに中途採用を積極的に行い、必要に応じて解雇も実施する。

労働者、使用者の戦略がマッチしないと両者とも利得がないと考えると(図1)、相手の戦略を所与とした最適反応戦略の組み合わせ(ナッシュ均衡)は、いずれも「終身雇用」を選ぶ流動性の低い均衡と、いずれもが「流動雇用」を選ぶ流動性の高い均衡の2つが存在することになる。

いずれの均衡が広く国全体に行き渡り、共有化された予想となるかはゲーム理論の枠組みを超えて、その時代や場所に依存した歴史的経緯などで決まる。

流動性が低い均衡、高い均衡もそれぞれ「均衡」である限り、経済主体の行動パターン・仕組みとしてどちらも合理的な存在といえる。ただし、いずれの均衡が対象となる経済全体として、より高いパフォーマンスを生むのかは別の話になる。その時々の経済環境によっても変わってくるし、経済環境自体が大きく変化すれば、望ましい均衡が一方から一方へ移行することもあり得る。

では、企業レベルでの雇用の流動性はどうだろうか。当然、国レベルの労働市場の流動性には制約を受けるが、理論的には、それぞれの企業にとって利潤を最大化できるような、雇用の流動性の適正水準を考えることができる。そして雇用の流動性の最適水準があるならば、現在の水準がそれより低くても高くても、企業業績は悪くなることになる。つまり、企業レベルでは、雇用の流動性と企業業績の間に逆U字型の関係があると想定できる。

日本の企業データによる検証をみると、慶応義塾大学の山本勲教授らの2016年の論文は雇用の流動性(離職率、中途採用超過率)が高いほど売上高利益率が高まるが、流動性が高すぎると利益率は低くなるという逆U字型の関係を見いだした。また18年の経済財政白書は、異なる企業データを用いて離入職率と付加価値率が逆U字型の関係になることを示した。

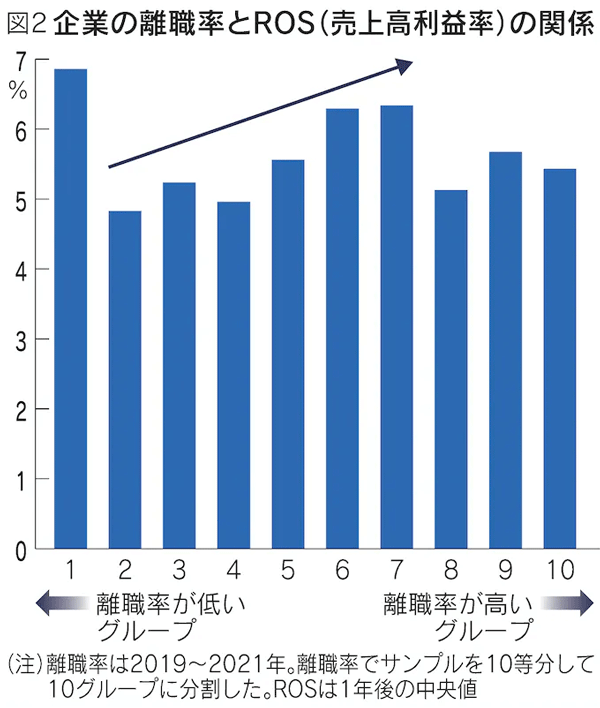

上場企業が800社超を占める日経「スマートワーク経営」調査(各年)を使って学習院大学の滝澤美帆教授と筆者が行った最近の分析でも、離職率でみた企業レベルの流動性とROS(売上高利益率)でみた企業業績に逆U字型の関係が確認され、先述した分析と同様の結果を得た。

ただし我々の分析では、逆U字の転換点となる離職率の水準はかなり高く、ほとんどの対象企業について離職率とROSには正の関係があると分かった。これは、離職率の水準ごとにグループ分けをして、それぞれのROSの中央値をみた図2からも読み取れる。

以上の結果から、日本の場合、労働市場全体でみれば流動性の低い均衡にとどまっているため、本来であれば企業はより高い流動性を選択すべきであるのに、それが妨げられている可能性が示唆される。

◆◆◆

また、労働市場の流動性が政策面から取り上げられる一つの背景として、労働再配分効果が期待されていることが挙げられる。つまり、生産性の低い部門から生産性の高い部門へ労働者が移動することで、経済全体の生産性が高まるという想定である。

例えば、生産性の低い農業部門の余剰人口が生産性の高い工業部門に移動することで、経済全体の生産性、成長が加速される現象は、日本の高度成長期やアジア諸国で顕著だった。

しかし、日銀の22年の論文は、特に00年代以降、日本の産業間における労働再分配効果は小さいことを明らかにしている。

生産性の低い部門から高い部門に資源を配分することは必ず効率的なのか。一橋大学の塩路悦朗教授は反例を2つ挙げている。

一つは、製造業の生産性が向上すると、その所得増加効果で、所得弾力性が高いサービス業の相対的需要・価格が高まり、そこに資源が配分されることのほうが効率的になってしまう場合だ。他方は、製造業の中でも生産性の継続的上昇が著しい部門(電気機械)では、コスト低下による相対価格下落がより顕著になり、その部門から資源を放出するほうが逆に望ましくなってしまう場合だ。

21年の労働経済白書における、10年代の産業別の就業者数と労働生産性の推移を国際比較した分析では、日本の場合、就業者増・生産性横ばいの各種サービス業と(情報通信産業含む)、就業者減・生産性増の製造業というようにパターンが二極化し、先の例示が現実にも起きている可能性を示している。

つまり、生産性の水準・伸びの高い製造業から生産性の水準・伸びの低いサービス業へ人が移動しており、必ずしも経済全体の成長を促進するような労働移動になっていないことが分かる。一方、米国は多くの産業で就業者増・生産性増という動きがみてとれ、再配分効果は大きいようだ。

「成長分野への円滑な労働移動」の達成は理想ではあるが必ずしも容易ではなく、とかく絵に描いた餅に終わりかねない。まず日本では、大手を中心とする上場企業に多い、人が動かないことを前提としたメンバーシップ型雇用を突き崩すことから始めたい。キャリアの自律性が担保されることで望ましい転職を後押しするジョブ型(職務限定型)正社員が普及することで、企業にとっても望ましい雇用の流動性が実現されることを期待したい。

2023年5月16日 日本経済新聞「経済教室」に掲載