ポストコロナに向けた新たな働き方が模索されている。ジョブ型雇用に関する議論も盛んだが、その際カギとなるのが、日米の人的資源管理(HRM)のあり方を客観的かつ相対的に理解することだ。本稿では、米国企業が1980年代以降、大きな環境変化に直面してHRM施策をどのように変化させてきたかをみることで、上記の理解に資することとしたい。

まず出発点として、労働経済学・人事の経済学の大家であり、日本の雇用システムへの理解も深い米コーネル大学のマイケル・ウォルドマン教授の内部労働市場に関するサーベイ論文が参考になる。彼はHRM施策の最近の研究における大きな論点として、「伝統的HRM施策群vs.革新的HRM施策群」という視点を挙げている。

「伝統的HRM施策群」とは80年代以前、米国で典型的にみられたHRM施策群で、古典的なジョブ型雇用と考えて差し支えない。仕事の幅は狭く定義され、賃金は職務給で成果とはほとんど連関せず、人事異動もないのが通例だ。そもそも職務遂行のためのスキル保有が前提であるため、正式なオンザジョブトレーニングはほとんどない。

また、徹底した分業を根本とした仕組みなので、従業員間の情報共有は非常に低く、その意味でチームという発想もない。景気が悪くなればレイオフで人員調整することになる。

◆◆◆

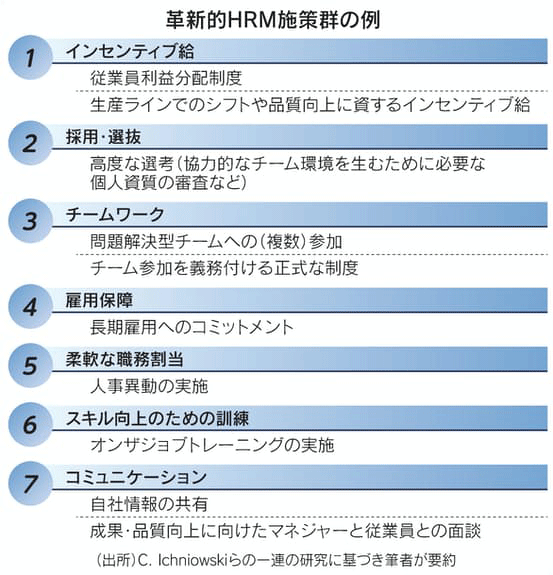

一方、「革新的HRM施策群」は、高パフォーマンス志向施策とも呼ばれ、従業員のスキルや情報共有を高めることを意図しており、自主的・問題解決型チーム(QCサークルなど)、人事異動、採用選抜強化、オンザジョブで多様な職務に対応可能な訓練などを導入・活用するとともに、成果に基づいたインセンティブ(誘因)給や雇用保障を強化することを主な内容にしている(表参照)。

また、こうした施策群とは区別されることが多いが、伝統的HRM施策群の一つである職務給に対し、仕事の幅とそれに対応する賃金のレンジを広げるやり方も同様に普及してきた。

米国企業、特に製造業を中心に革新的HRM施策群が80~90年代に普及していく契機になったのは、自動車産業を中心とした日本の製造業の大躍進だ。米国企業はジャストインタイムなど含めた日本のリーン生産方式の背景に、このような一連のHRM施策があることを学んだ。ただし日本のやり方を単に模倣するのではなく、彼らなりに概念・理論化して採用していったことにしたたかさを感じざるを得ない。

実際、米国の鉄鋼業の生産ラインのHRM施策とその影響について分析した米コロンビア大学のケイシー・イチニョフスキー教授らは、革新的HRM施策群を多く実施している生産ラインほど、生産性や品質が高いことを見いだした。特に個々の施策ではなく、上記の施策をまとめて実施した方が効果は大きいという意味で、革新的HRM施策群のそれぞれの施策には強い補完性があることが明らかにされた。また、まとめて実施することで、収益にも好影響があった。

このように企業へのメリットが明らかにされた革新的HRM施策群だが、その普及は必ずしも一様ではなく、新設、または経営が変わって再始動した工場や、より複雑な生産工程で多く採用されていることがわかっている。同様のメリットは他の製造業や他国の分析でも得られている。一方、サービス業での分析はわずかだが、やはり、こうした革新的HRM施策群が企業の売上高成長率を高めるという研究もある。

革新的HRM施策群は、典型的な日本の大企業(製造業)のHRM施策に由来するものであるが、そこに日本企業にとって異質といえる施策が1つ入っている。それは成果に基づくインセンティブ給の導入である。これはなぜ、他の施策と一緒に導入される必要があったのか。

例えば、問題解決型チームは、生産工程の現場で従業員同士が自発的に取り組むことを前提としている。しかし、古典的なジョブ型の世界をかなり単純化して言えば、従業員は上司や経営陣が指令して動く「コマ」にすぎない。このため、現場に近い従業員が自発的に動くためには、意思決定権限の下部委譲(エンパワーメント)が必要となる。

一方、権限が委譲され、それなりの責任が出てくるのならば、それを受け入れる従業員に対しインセンティブを付与する必要が生じる。このため、成果に基づいたインセンティブ給という発想がでてくることになる。また、チームワークを促進するために、グループ全体の成果で評価するようなグループインセンティブ給も、広く採用されるようになった。

このようにみると、米国企業が日本から学ぶ場合、すべてそのまま受け入れるのではなく、かなり巧妙に取捨選択をしていることが分かる。日本企業の場合、チームワークを促進するためにそもそも権限の下部委譲やインセンティブ給の仕組みを導入する必要はない。なぜなら、企業のメンバーになるというメンバーシップ制自体が、綿密な情報共有とチームワーク志向を内在しているからだ。

米国企業はこうしたチームワークを導入する際に、日本のような長期雇用・後払い型賃金という特色を持つメンバーシップ型雇用を導入しようとは考えていない。随意雇用(解雇自由)の原則が厳然としてあるためだ。それでは、革新的HRM施策群の一つとして挙げられている雇用保障の強化はどうやって達成するのかという疑問が湧いてくる。一つの解釈としては、企業内の訓練を重視し、従業員のスキルを高めることにコミットしたり、グループインセンティブ給を導入したりすることで、従業員の定着が高まることが期待されていると考えられる。

◆◆◆

ジョブ型の米国、メンバーシップ型の日本、いずれもそれぞれの環境変化の中で課題を乗り越えていくためには、意図する、せざるとにかかわらず、相手国の仕組みの良い部分を取り入れてきていることは自然であるし、その流れは今後も続くであろう。しかし、双方がある一定の仕組みに向けて収れんしていくというわけではない。

日本のHRM業界をみてみると、米国発のトレンドワードを企業に売り込もうとする傾向が強い。コーチング、ワンオンワン(部下と上司の1対1ミーティング)、心理的安全性(チーム内で気兼ねなく発言できる状態)しかりである。

しかし、これらが注目される背景には、部下への指導、情報共有、チームワークなど伝統的ジョブ型では欠けていた部分を補うという意図が当然あるわけであり、メンバーシップ型の日本企業は無意識に取り組んできたことかもしれない。はやりの米国製をありがたがるあまり、実は日本製であることに気づかない、という愚は避けたいものだ。

2022年1月12日 日本経済新聞「経済教室」に掲載