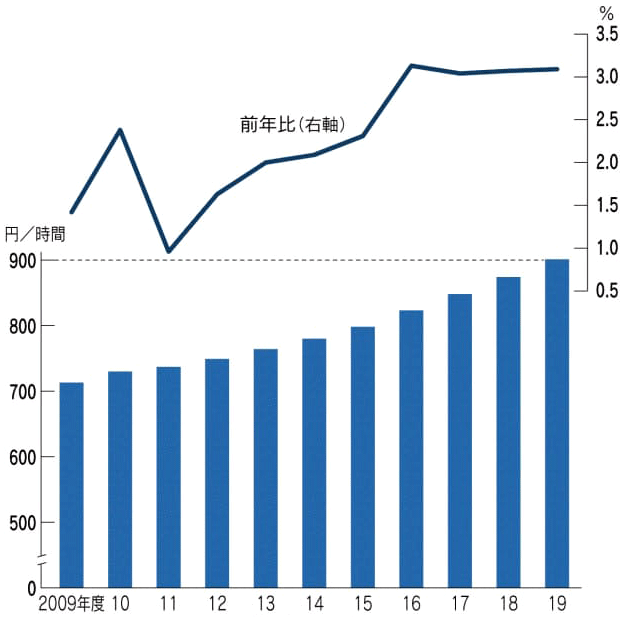

2019年度の地域別最低賃金(最賃)の改定額が出そろった。全国平均では4年連続で3%上昇した結果、901円と900円の大台に乗り、東京都、神奈川県では1000円を超えた(図参照)。政府としては年率3%程度の伸び、全国で1000円を目指しており、そうした方針に沿った数字だ。また、自民党の「最低賃金一元化推進議員連盟」が2月に発足するなど、全国一律の制度導入を探る動きもある。

最賃引き上げ政策の評価に当たっては、雇用への影響をどうみるかが重要だ。本稿では、最近の実証分析の知見や海外の経験に基づいて論じてみたい。

◆◆◆

最賃引き上げの雇用への影響については、以下のような議論も聞かれる。「米国の最新の研究では最賃引き上げは雇用には影響を与えないという結果が出ていて、ノーベル経済学賞受賞の経済学者も同意しているようだ」「全国一律の最賃を導入した英国でも雇用への影響はあまり聞かれない」などだ。両者ともある程度、これまでの研究を踏まえた議論であるだけに、より詳細な検討が必要だ。

米国の分析の多くは、州ごとに異なる最賃が定められていることを利用して、その違いが雇用に与える影響をみている。米マサチューセッツ州立大学のアランドラジット・デューブ教授らの10年の論文とカリフォルニア大学バークレー校のシルビア・アレグレット氏らの11年の論文は、異なる州を比較する場合は同様の経済ショックを経験していると考えられる隣接地域を比較することで、最賃の雇用への影響をより的確に識別できると考えた。

実際、論文はそうしたアプローチを適用することで、最賃上昇の影響を受けやすい10代に対しても負の雇用効果はほぼゼロであることを示したため、大きな影響力を持つことになった。ニューヨーク市立大学のポール・クルーグマン教授がニューヨーク・タイムズのコラムで「最賃引き上げは雇用に影響していない」と主張している背景には、こうした研究が影響しているとみられる。

しかし、カリフォルニア大学アーバイン校のデイビッド・ニューマーク教授は、最賃の雇用への影響に関する最新(18年)のサーベイ論文で、比較対象地域をデータに基づいたより総合的な手法で選んだ場合(ランド研究所のデイビッド・パウエル氏の16年の論文など)は、10代の雇用へ明確な影響がみられることを示した。近隣地域比較アプローチとは異なる手法を使った最近の分析のほとんどは、雇用への負の効果を報告しているという。

また、ニューマーク教授は分析手法の問題だけではなく、近隣地域のように最賃の変化により労働移動が起こる場合は、雇用への負の影響が出にくいことを強調する。例えば、隣接州の片方で最賃が引き上げられた場合、引き上げが起こった州では高い賃金に見合ったより高スキルの労働者の需要が増えるため、隣接した州からそのような労働者が移動してくる。一方、低スキルの労働者は最低賃金が変化しなかった州へ移動し、引き上げの起こった州での負の雇用効果はかなり小さくなると予想される。

つまり、近隣地域比較アプローチは分析上、別のひずみを引き起こす可能性がある。このような特定の研究結果から雇用への負の効果はないと判断することは早計といわざるを得ない。

次に、英国での最賃の影響についてみてみよう。英国は最賃制度を1993年に廃止した後、99年に国レベルの制度を再導入した。雇用への影響についても実証分析が積み重ねられてきたが、最賃の上昇が緩やかだったこともあり、「明確な影響はない」というのが研究者のほぼ共通認識となっている。

しかし、英エセックス大学のマイク・ブリューワー教授らの19年の論文は、これまでの研究が「英国の最賃は雇用に影響を与えない」という帰無仮説を棄却できるかどうか、統計学的な部分に焦点を当てすぎたことを指摘する。

これまでの研究は、この仮説は棄却できないことを示してきたものが多いが、だからといって、あるレンジの雇用への影響がデータから否定されたわけではないと強調する。例えば、10%の最賃上昇が最賃労働者の定着率を22%低下させるという可能性は、統計的にも十分高いことを示した。

全国一律での最賃導入の影響については、15年に比較的高い水準で制度を導入したドイツの例も重要な検討対象である。導入から数年がたち、雇用への影響についても本格的な実証的研究が出てきている。

独ポツダム大学のマルコ・カリエンド教授らの18年の論文はこうした研究をサーベイし、雇用全体への影響は負の影響を示しているものの、影響が明確でないものもあり、特に、正規雇用に限ると影響は正の場合もあるとしている。一方、ミニジョブと呼ばれる最賃の影響を受けやすい限界的な雇用形態では、ほとんどの研究が雇用への負の影響を見いだしていることを紹介している。

◆◆◆

以上のような研究結果を踏まえて、政策へ与える影響を述べてみたい。第一に、「最賃上昇は雇用に影響を与えない」と単純に結論付けるべきではないということだ。ドイツの例をまたず、国内、海外を問わず、若年層など最賃変動の影響を受けやすい労働者へ絞った分析は、ほぼ雇用への負の効果を見いだしている。

第二に、最賃を引き上げる場合でも、なるべく緩やかな引き上げにとどめるべきである。日本の場合、海外よりも物価上昇率が低い分、そうした配慮がより必要になる。加えて、3%程度の上昇が今後も継続できるかも不透明である。最賃の水準がかなり高くなってくると、雇用への影響も、これまでの分析結果が示すものとは異なる可能性があるからだ。

例えば、韓国では文在寅(ムン・ジェイン)政権が所得主導型成長を掲げ、20年までに最賃を1万ウォンまで引き上げるという公約を掲げ、18年には16.4%、19年には10.9%の大幅な引き上げを行った。

その結果、低賃金労働への依存が強い小売業、飲食業で就業者数が大幅に減少し、失業率も継続的に上昇し続けるなど、相当深刻な影響が出ている。このため、20年に向けては2.9%と引き上げ幅を大きく縮小させ、公約未達に終わっている。日本の場合も、全国一律導入のハードルは相当高いといえる。

最賃の議論はなぜか財政の議論と似ている。政治がポピュリズムに傾けば、国民が負担しなくても得することがあると吹聴しがちである。しかし、経済学がよって立つ根本原則は「フリーランチ(ただ飯)」はないということだ。最賃上昇で雇用への影響がない場合は、企業への負担が重くなっているのかもしれない。必ず誰かがその負担をしなければいけないことを忘れてはならない。

2019年9月17日 日本経済新聞「経済教室」に掲載