令和の時代の始まりに立ち、平成を振り返り、行く先を展望する良い機会である。毀誉褒貶(ほうへん)にさらされてきた日本の雇用システムについても例外ではない。働き方改革という大きなうねりのなか、雇用システムはどこに向かうべきであろうか。

日本の雇用システムは、大企業の正社員を中心に、終身雇用という言葉に象徴される長期雇用、年功色の強い後払い型賃金、入社15年程度は同期で差がつきにくい遅い昇進、といった特徴が指摘されてきた。

しかし早稲田大学の大湾秀雄教授らの2017年の研究によると、後払い型賃金という特徴は弱まっているが、長期雇用という枠組みは中小企業・高卒を除くと平成の30年間を経ても驚くほど頑健であることを示している。労働政策研究・研修機構の調査をみても、特に若年層の終身雇用への支持は2000年代を通じて一貫して上昇しており、予想以上に終身雇用への「憧憬」は強い。

ただ、我々がいま直面する多くの雇用・労働問題、すなわち、新卒一括採用、高齢者雇用、長時間労働、女性活躍、非正規雇用などに関わる課題は必ずしも終身雇用制度によるものではない。欧米諸国にはみられない「正社員の無限定性」(職務、勤務地、労働時間があらかじめ限定されていないという性質)にすべての端を発していると言っても過言ではない。

欧米では通常の正社員は、職務限定であるのが普通だ。それに伴って勤務地も限定されている。日本の企業は人事が幅広い裁量権を持って、正社員には職務や勤務地の変更、残業を命令できるし、事実上それを断ることはできない。本稿では、こうした「正社員の無限定性」の大きな特徴である「転勤」についてさらに考えてみたい。

◆◆◆

日本では勤務地限定の採用でない限りは通常、転勤命令は受けなければならない。こういう働き方は、子供の転校、家族の交友関係や親の介護を見直さなければならないなど、家族の犠牲の上で成り立ってきた。

これを避けるには、本人が家族と離れて単身赴任とならざるを得ない。この事実が改めて問題視されるようになってきたいま、転勤にどのような意味があるかを再考することは重要だ。

大企業では定期的な異動(2~3年ごと)を通じて様々な部門や職務を経験し、幅広いスキルを身につけ、それを繰り返しながら昇進していくプロセスが一般的だ。異なる部門、仕事を経験しながら上のポストに出世していくため「らせん階段方式」のスキル形成・昇進システムともいえる。

同じ異動でも転勤を伴う異動は、スキルや職業能力の形成において、通常の異動とは違う重要な役割を果たしてきたとみられる。

そうだとしても不思議ではないのは、転勤によって本人の仕事・生活環境が大きく変わるためだ。仕事の内容もさることながら、人間関係も一から構築する必要があるとともに、生活面でも大きな変化に対応しなければならない。海外への転勤であればなおさらである。

そこで転勤の実態を分析するため、共同研究者である千葉大学の佐野晋平准教授らと筆者は、経済産業研究所(RIETI)が実施した「平成29年(17年)度転勤・異動・定年に関するインターネット調査」(従業員300人以上の大企業の大卒以上正社員が対象)を使い、転勤や転勤を伴わない異動の経験がある人とそうでない人を比較した。その分析から、以下の点が明らかになった(「転勤・異動と従業員のパフォーマンスの実証分析」)。

まず、職務遂行能力は転勤経験者の場合、非経験者に比べその属性を考慮しても有意に高い。時間当たり賃金も約11%高く、様々な属性を加味しても、約7~9%高くなっている。

転勤回数の影響をみると、海外転勤回数のみ賃金に影響を与える。さらに課長以上に昇進する確率は、転勤経験者の方が同様な手法を用いても有意に高くなっており、転勤経験者のパフォーマンスは相対的に高いことがわかる。

一方、転勤ではない異動経験者も職務遂行能力については非経験者より高く、転勤経験者と通常の異動経験者で有意な差はなかった。しかし、課長以上の昇進確率については、転勤経験者と異動経験者の間には有意な差があった。つまり、昇進可能性については、転勤経験者の方が異動経験者より高いことが分かった。

ここで、企業はもともと能力・スキルの高い人を選んで転勤させているのであって、転勤経験だけで能力・スキルが向上し、賃金や昇進可能性が高まったわけではないという指摘もありうるだろう。

ただ分析を見ると、賃金や昇進に対しては、学生時のクラブ活動経験や勤勉性といった就業前要因の影響を差し引いても、プラスの転勤経験効果が維持されているという結果が出ている。ここからも、転勤は就業前の要因だけでは捉えられない理由によって、賃金や昇進などに一定の影響を与えていると言えそうだ。

◆◆◆

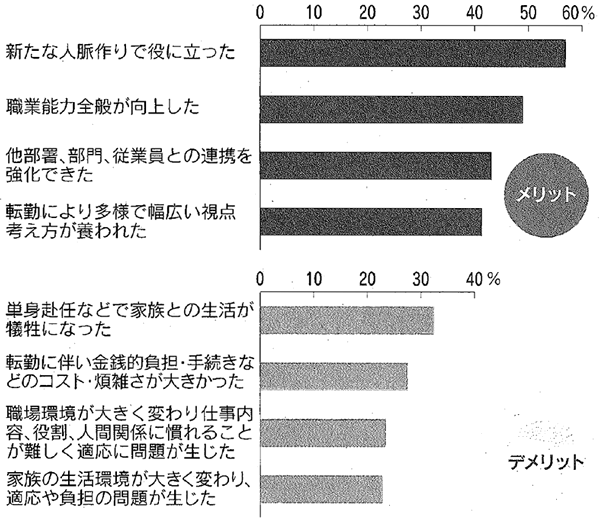

このように転勤経験は昇進において重要なシグナルになっているが、同調査で転勤のマイナス要因を尋ねると、「単身赴任などで家族との生活が犠牲になった」がトップを占めるなど、もっぱら家族との生活面で犠牲が大きいことが分かる(図参照)。

この分析では、転勤が断れない場合や、従業員やその家族に配慮するような転勤関連施策がない場合は、適職感、仕事満足度、幸福度といった従業員の主観的指標が有意に低下することを示した。こうした転勤関連施策の数が多い場合、また「転勤可否の希望が聞かれる」「配偶者の転勤などを理由に本人の希望による勤務地転換の制度がある」場合、適職感、仕事満足度、幸福度いずれも高まることがわかった。

以上のような調査、分析結果から、転勤については本人の希望について申し出や聴取ができたり、希望の把握が行われたりするとともに、配偶者の転勤などに伴った転勤ができるといった、家族に配慮した柔軟な転勤制度の構築が必要不可欠であると提言したい。

さらに、転勤問題解決に向けての抜本的なアプローチとしては、無限定正社員と勤務地(地域、エリア)限定正社員との間の相互転換の保証を義務付ける仕組みの導入がある。大企業においては、勤務地限定正社員の導入は進んでいる。

しかし、勤務地限定正社員が総合職(無限定正社員)に対する一般職のような一段低い処遇として位置付けられ、固定化されるようなことがあれば、正社員の中でさらに不合理な格差を作ることにもなりかねない。

本人や家族の事情で無限定正社員と勤務地限定正社員の相互転換が柔軟にできる仕組みは、既に三菱UFJ銀行やAIG損害保険のような企業で開始されている。さらに広がることを期待したい。

2019年5月13日 日本経済新聞「経済教室」に掲載