自民党の総裁選を前にして、中央省庁再々編が政治課題として浮上してきた。既に、2016年5月には自民党の若手議員による委員会が厚生労働省の分割を提言しているが、平成の終わりを迎える今、01年に行われた中央省庁の再編、特に、省庁統合について経済学の視点で再検討してみよう。

◆◆◆

政府組織を経済学的に分析するに当たっては、企業行動・組織を解明するための道具として過去半世紀にわたり発展してきた、契約理論、情報の非対称性理論、ゲーム理論がやはり有用である。

政府の行動・組織についても、たとえば、官僚を「依頼人」たる国民(および政治家)から社会的厚生を最大化させることを依頼された「代理人」と捉えることができる。つまり、政府・官僚が国民にとって望ましい行動をとるために彼らのインセンティブ(誘因)をいかに設計するかという視点である。

政府・官僚のインセンティブ問題は民間企業と比べるといくつかの特徴を指摘できる。たとえば、14年にノーベル経済学賞を受賞した仏トゥールーズ第1大学のジャン・ティロール教授は、こうしたアプローチの端緒となった論文で、①政府の追及する目標が多様であること②政府のパフォーマンスは絶対評価のみならず相対評価も難しいこと③政府が異質な選好を持った国民に広く薄く「所有」されていること――を挙げた。

こうした特徴は、実は、政府・官僚に高いインセンティブを与えることを難しいものにしている。たとえば、16年にノーベル経済学賞を受賞した米マサチューセッツ工科大学のベント・ホルムストロム教授らは、複数の任務や複数の依頼人を持つ代理人の場合、パフォーマンスの計測が容易な仕事のみ専心したり、自分により目をかけてくれる依頼人になびいてしまったりして、他の任務や依頼人をおろそかにしてしまうというバイアス(ゆがみ)が発生することを強調した。

したがって、それぞれの任務をバランスよく遂行することを官僚に求めようとすれば勢い彼らのインセンティブは低くならざるを得ない。

また、政府・官僚のパフォーマンスが絶対的・相対的双方の評価とも難しいということになれば、インセンティブ・システムは、やはりホルムストロム氏が理論化した「出世欲」、つまり、正確には測れない現在のパフォーマンスがそのまま金銭的な報酬に結びつくのではなく、「評判」が積み重なることで能力が評価され、将来の昇進や天下りに反映されるというメカニズムにならざるを得ない。

しかし、先ほどの任務の多様性はこの場合、更にやっかいな問題を生むことになる。前述のティロール氏らは複数の任務を持つ官僚のインセンティブの問題を考えると、担当している任務の数が大きくなればなるほど、その総和としての成果、ひいては能力評価の誤差が大きくなるため、それぞれの任務に対する努力水準の総和も低下してしまうことを理論的に示した。つまり、「出世欲」が大事ならば、多数の任務を与えることはますます官僚のやる気を失わせることになるのだ。

以上のような分析の結論として、ティロール氏らは、個々の政府組織は多様な目標を持つのではなく、ある「使命」、つまり、その組織の構成員に広くかつ熱烈に支持されるような唯一のカルチャーに特化すべきであると説き、そうすることで少しでも政府組織のパフォーマンスは評価されやすくなり、説明責任も向上すると主張している。

政府・官僚の任務の多様性に起因して最も事態が深刻になるのは、官僚のいくつかの任務が互いに利益相反する場合である。ティロール氏らは別の論文で、ある意思決定をするために、それを支持する証拠と支持しない証拠を集めるという任務を考えた場合、どのような仕組みが証拠集めの努力を最適化するかを考えた。

一般的な場合、同じ者が2つの任務に従事するのではなく、裁判における検事と弁護士のように、それぞれ相反する任務を別の者が担当する方がより望ましいことを示した。つまり、特定のポジションに論陣を張った「提唱者」になることで解決を図る方法である。なぜなら、一人が両方の証拠を見つけることは片方の証拠探しへの努力を無駄にすることになり、双方の側に立った証拠探しへの努力がなされなくなるからだ。

◆◆◆

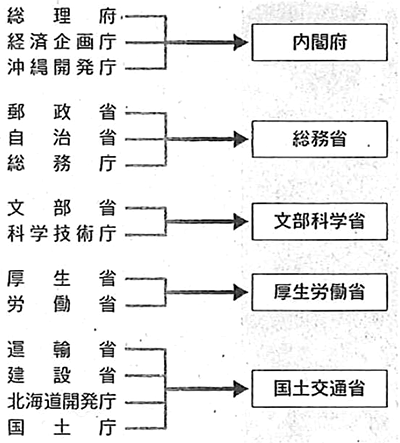

以上を踏まえると、01年の中央省庁再編で、特に、省庁統合によるメガ官庁の出現はどう評価できるであろうか(図参照)。当時の省庁統合の理念は一言でいえば「縦割り主義の打破」である。官僚の不祥事などの背景として、官僚が国民全体ではなく自分の所属する省庁の利益しか考えないことが問題と捉えられたことは否めない。

しかし、上記の理論に照らしてみれば、1つの府省として受け持つ目標・任務があまりにも多くなりすぎて、優先順位をつけられない、個々の政策が切り込み不足になるなど、官僚のインセンティブに悪影響を与えてきた可能性がある。その場合、組織の「使命」を明確化させるため府省を分割させることは検討に値するし、当該組織の存在意義を問い直すことにも役立つ。

省庁統合に意味があったとすれば、それはそれぞれの省庁でバラバラに政策を行うより、統合により連携が強化され、より効率的・効果的に政策を行うことができる、つまり、シナジー(相乗効果)が発揮される場合であろう。

しかし、民間企業の合併の場合でも、こうしたシナジーが必ず発揮されるとは限らない。むしろ、同じ業界であっても異なる企業文化を持つ企業が合併する場合、融和には多大な労力を伴い、合併後に高い業績をあげにくいことが最近の様々な実証研究で明らかになっている。

したがって、最初から業務の関連性が薄く、文化も大きく異なる省庁を統合させてもシナジーは期待しにくいであろう。シナジーを生むための前提となる融合を確認するために重要となるのは人事である。人事が統合前と同様、完全に「すみ分け」が行われていれば、やはりシナジーは望めない。

統合のさらなる問題点としては、合併する前であれば省庁の利害の対立は公になるのと同時にそれは予算当局や官邸の調整などを通じて解決されてきたが、統合後は、そうした対立が1つの府省で内部化されてしまうことが挙げられる。その場合、確かに意思決定の速度は上がるかもしれないが、強力な調停者が存在せず、また、利害対立も表には出ないため、利害対立は不透明かつ非効率的な形で解決される可能性も高い。

◆◆◆

人工知能(AI)、情報通信などの技術進歩の急速な発展の中で、経済社会の変化も予想を上回る速さである。こうした中で、企業も生産・販売における「現場」での変化を的確につかめなければ競争に打ち勝つことは難しく、「現場」に近い所で意思決定ができる小回りの利く組織形態が有利となる。

一方、それぞれの府省も企業と同様、時代の変化に迅速に対応し、官僚もより専門性が求められる時代である。いわゆる「戦艦大和」型のメガ府省が時代の要請に応じて思い切って「かじ」を切ることができるのか、今まさに検証すべき時期にきている。

2018年9月18日 日本経済新聞「経済教室」に掲載