政府が3月末にまとめた働き方改革実行計画の目玉が、罰則付きの時間外労働時間の上限規制の導入と、同一労働同一賃金など非正規の処遇改善であることは言うまでもない。ただ柔軟な働き方がしやすい環境整備として、場所を選ばない柔軟な働き方である「テレワーク」を取り上げたことが注目される。

テレワークは在宅勤務、移動先でのモバイルワーク、サテライトオフィス勤務などの総称だ。拙著「人材覚醒経済」でも、個々の人材や経済が覚醒し労働参加や生産性を高める働き方改革として、職務を限定したジョブ型正社員や夫婦共働きの標準化とともに、テレワークを含めたICT(情報通信技術)の徹底活用による新たな働き方の普及の重要性を強調している。

◆◆◆

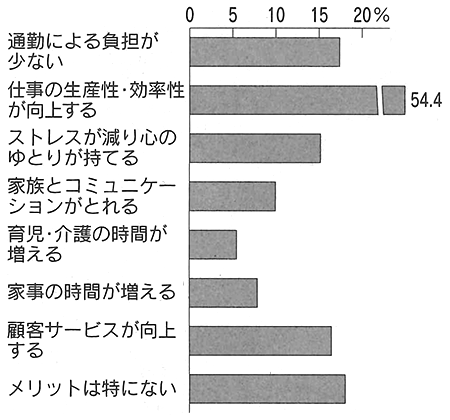

それではテレワークのメリットは具体的に何だろうか。労働政策研究・研修機構がまとめた、テレワークを行っている従業員へのアンケート調査をみると、通勤による負担が少ないと回答したのは17%程度、育児・介護や家事の時間が増えるとの答えは5〜8%程度とそれほど多いわけではない(グラフ参照)。

むしろ、仕事の生産性や効率性が向上するとの回答が50%を超えており、従業員の立場からみても生産性の向上が重要な位置を占めていることがわかる。もちろん、同調査では4割程度の人が仕事と仕事以外の切り分けが難しいと答え、2割程度が長時間労働になりやすいといったデメリットを認識していることにも留意が必要だ。

テレワークのもたらす影響については、欧米では1980年代からすでに学際的に多くの研究が積み重ねられてきている。2000年代初めまでの研究を調査した米テキサス大学オースティン校のダイアン・ベイリー准教授らの論文は、やはり通勤コストの低下はテレワークの主要な動機ではない一方、多くの研究がテレワークによる生産性向上の効果を確認してきたことを紹介している。

しかしながら、生産性向上に関する研究はテレワーカーの自己申告に基づくものであり、彼らにはテレワークが成功していると考えるバイアス(偏り)があることを指摘している。実際、テレワーカーの67%が生産性向上を報告したが、そのうち40%が自分は働き過ぎであると答え、生産性向上が労働時間の増加で水増しされた可能性を示す調査例を紹介。自己申告データに基づいた分析では生産性向上という実証結果を確信を持って支持することはできないと主張した。

こうした状況の中で、近年では、前記の問題点を克服するような実証分析もいくつか出てきている。例えば、米スタンフォード大学の二コラス・ブルーム教授らは、中国の旅行会社、シートリップのコールセンターの従業員が9ヵ月間、在宅勤務とオフィス勤務にランダムに割り当てられるという実験を活用し、生産性(通話量)を定量的に把握した上で在宅勤務の従業員はパフォーマンスが13%上昇したことを示した。

このうち4%分はより静かで居心地の良い環境下で生産性が増加したことによるものだが、9%分は休憩時間や病気休暇の減少による労働時間の増加に起因するものであり、見かけの生産性向上の中には労働時間増も含まれていることを明示した。

◆◆◆

一方、テレワークの生産性を高める上で、労働時間とともに重要な要因が仕事の内容である。米オハイオ大学のグレン・ダッチャー助教の論文は、大学生を実験室内と外にランダムに分けた上で、タイピングのような単調な作業とより創造性の必要な作業をさせるという実験を行った。実験室の外、つまりテレワークに近い状況では、単調な仕事は室内に比べて生産性が6〜10%低下する一方、創造性を要する仕事の場合は11〜20%増加することを示した。

これは単調な作業の場合、同僚から見られていることで生産性が高まっていることを意味している。全国チェーンのスーパーマーケットの個々のレジの生産性を比較することでピア効果(集団の中でお互いが刺激される効果)が実際に働くことを確認した米プリンストン大学のアレクサンドル・マス教授らの論文や、封筒に手紙を入れる単純作業の実験でやはりピア効果を明らかにした独ボン大学のアルミン・フォルク教授らの論文とも整合する結果だ。

◆◆◆

テレワークが真の生産性、すなわち時間当たりの生産性を高める働き方になるためには何が必要だろうか。

第1に、自律的で集中力を生むことが可能なテレワークの利点を最大限生かせるようなより創造的な仕事を割り当てることが重要だ。職場からの干渉や雑音の遮断により自律的な働き方が可能になる一方で、ICTの進歩でテレワーカーに対するモニタリング(監視)は容易になっているため、適用可能な仕事の幅は広がっていることも忘れてはならない。自律性とコントロールの適度なバランスが求められているといえよう。

第2に、テレワークは柔軟で自律的な働き方が高い満足度を生む一方、無意識のうちに長時間労働に結びつく可能性が高く、従来の働き方よりも労働時間が増加しないような取り組みが必要だ。

仕事と私生活の切り分けが難しいことは、欧米諸国で以前からテレワークの典型的な問題点として指摘されてきた。自宅で仕事をすることが仕事と私生活の境界をなくし、長時間労働を助長することになればテレワークのメリットは半減してしまう。仕事と私生活をうまく切り分け、長時間労働を抑制することがテレワーク推進の大きなカギを握っているといえる。

子育てや介護などでテレワークを希望する従業員の場合、例えば子供が寝たあとの深夜や、起きる前の早朝に勤務を希望するケースも少なくない。しかし、深夜(午後10時〜午前5時)における勤務は、みなし労働時間制が適用されている場合においても使用者側に割増賃金の支払い義務が生じるため(労働基準法第37条)、企業によっては深夜勤務を禁じたり、テレワークを導入しなかったりするケースもある。

このため、テレワークについてはいくつかの条件を前提とした上で、深夜割増賃金の支払い義務を柔軟化し、限られた時間しか働けない人の就業機会を拡大すべきである。具体的には、ICTを活用したテレワークで1日の労働時間が8時間の範囲内である場合は、それが午後10時から午前5時の間に行われたとしても、労基法37条の深夜労働の割増賃金の適用対象外とすることが考えられる。

その際、労働者本人の同意、労働時間の裁量的配置、健康確保措置の導入(例えば深夜労働に1日2時間以内といった上限時間を設定)などとともに、ICTを活用した労働時間の正確な把握が過重労働を避けるために必要不可欠な工夫だ。

長時間労働を抑制するための正確な労働時間の把握は、副業や兼業といった他の柔軟な働き方を推進するためにも必要な条件となっている。すでにウェアラブル機器や勤怠管理アプリなど、ICTの最新技術を駆使しながら従業員の労働時間や生産性を把握する企業も出てきている。こうした取り組みが働き方改革を生産性向上に導くための重要なポイントになっているといえよう。

2017年5月15日 日本経済新聞「経済教室」に掲載