日本経済は長らくのデフレ環境を脱し、インフレ経済へと転換しつつある。名目ベースの賃金や税収が拡大する一方、実質賃金は目減りが続き、政府は「現役世代の手取りをどう増やすか」「物価高対策と財政健全化をどう両立させるか」という新たな課題に直面する。この課題は再分配や税制上の問題のほか、医療財政が引き起こすひずみとして顕在化し始めている。

というのも、物価対応や労働生産性向上で賃金が伸びても、社会保険料負担がそれを上回る速度で増えれば、現役世代の手取りを増やすのは困難だからだ。

◆◆◆

内閣府が経済財政諮問会議(2024年4月2日開催)で示した財政・社会保障の長期試算(現状投影シナリオ)では、医療・介護の社会保険料負担の国内総生産(GDP)比は19年度の4.8%から、60年度に7.2%に上昇する可能性がある。試算が妥当なら、医療などの社会保険料率を60年度までに約5割も引き上げざるを得ず現役世代の手取りを大きく圧迫する。

こうした問題は年金財政でもかつて生じた。03年ごろ、改革を怠れば厚生年金の保険料率が将来25%を超えるとの政府試算が示された。経団連や連合の強い反発を招き、保険料率を18.3%に固定。物価スライド制だった年金の給付水準の伸びを自動調整する「マクロ経済スライド」を導入する改革が04年に実現した。

この経緯は、現役世代の社会保険料負担増に対する近年の懸念と重なる。引き金は岸田文雄政権の「異次元の少子化対策」の財源確保である。約3.6兆円の追加財源のうち1兆円を医療保険料率の上乗せで賄う支援金制度に、経済界や労働界から懸念が噴出した。

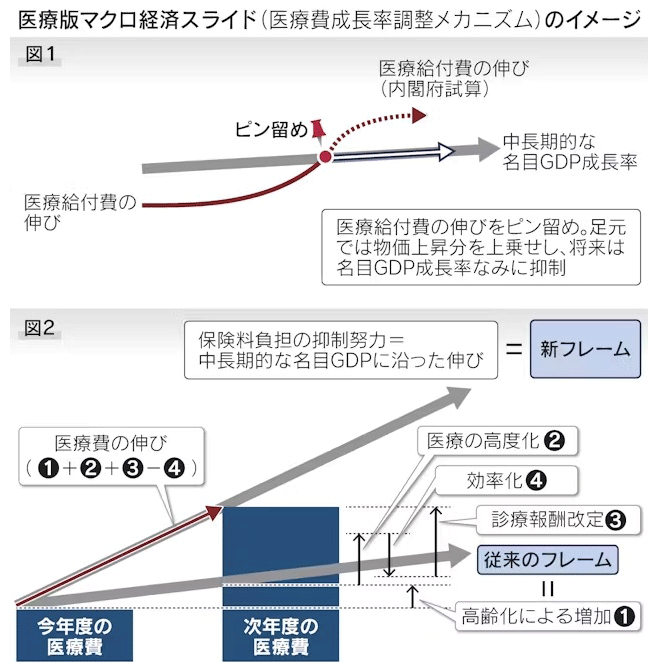

その結果、23年12月に閣議決定された「こども未来戦略」では若者や子育て世帯の手取りを増やすため、保険料率上昇を最大限抑制する方針が脚注に明記された。これは医療費総額の伸びを中長期的な名目GDP成長率の範囲に抑える「医療版マクロ経済スライド(医療費成長率調整メカニズム)」実現につながる可能性を秘める(図1参照)。

年金の給付総額はマクロ経済スライドにより、おおむねGDP比で制御する形に結果的になっているが、医療財政の制度上、現在これに似た仕組みはない。

だがマクロ的に見れば「医療の保険料率=医療の社会保険料負担÷雇用者報酬の総額」である。医療の社会保険料負担は医療給付費、雇用者報酬は名目GDPにほぼ比例するから、医療の保険料率を固定することは、医療給付費の伸びを中長期的な名目GDP成長率の範囲内に抑えることにおおむねつながる。

一見、医療業界に厳しい措置に思えるかもしれないが、デフレからインフレへの転換が進む中でこの認識に変化が生じている。24年度の国の予算(一般会計当初)の社会保障関係費を見ると医療費の伸び率は診療報酬改定で1.0%だが25年度の伸び率は0.8%である。他方、名目GDP成長率の予測は24年度が3.0%(実績見込み2.9%)、25年度が2.7%だ。

つまり最近は医療費伸び率が名目GDP成長率未満に抑えられており、医療費のGDP比は2年連続で縮減する可能性がある。背景には2%を超えるインフレ率や、高齢化率の伸び鈍化がある。このギャップ(約2%)が10年継続すれば医療費(GDP比)は約2割縮小する可能性もある。

このため、物価高などに伴う医療機関のコスト増に診療報酬の伸びが追い付かず、赤字病院が急増して改善を迫る声も高まっている。医療を持続可能にするため、今後は診療報酬への物価スライド制の導入が不可避になるとみられる。

他方、診療報酬に物価スライド制を導入すれば医療費(GDP比)は膨張し続ける可能性がある。物価スライド制の下で医療費の伸びが中長期的な名目GDP成長率を上回る場合に診療報酬の伸びを少し刈り込み、医療費を中長期的な名目GDP成長率に沿うようにする仕組みが必要だ。

なお名目GDP成長率=実質成長率+インフレ率であり、成長率に沿って伸ばす仕組みは実質成長率分のほかインフレ分が医療費に自動で取り込まれ、医療機関にもメリットがある。

◆◆◆

具体的な調整方法は、次のとおりだ。医療費の伸びはおおむね、医療費の増加要因(①高齢化②医療の高度化③診療報酬改定)の影響のほか、医療費の効率化要因(④制度改革の効果)で決まる(図2参照)。

今後数年間の名目GDP成長率の予測が年間平均3%(=実質成長率1%、インフレ率2%)のケースを考えよう。ここでは医療費の伸びの上限をZ=3%とし、①=0.9%、②=1%としよう。この前提ではインフレ率が2%だから、まずは仮置きで、診療報酬の改定率を物価スライドで③=2%に設定する。

その際、制度改革の効果が小さく④がマイナス0.5%しかないと、医療費の伸びの予測は3.4%(①〜④の合計)となり上限Z=3%を上回る。そこで、Zの範囲に収まるよう診療報酬の改定率を調整する。

具体的には診療報酬の物価スライド分(2%)から0.4%分を刈り込み、最終的な改定率(③)は1.6%とする。他方、制度改革の効果が大きく、④がマイナス1.2%なら、医療費の伸びの予測は2.7%でZ=3%よりも0.3%下回るから、診療報酬の改定では過去の削減分を取り戻す繰り越し調整で改定率(③)を2.3%に引き上げ、医療費の伸びを上限Z=3%に一致させる。

なお実際の診療報酬改定は隔年のため、毎年の改定を自動調整する仕組みの検討も重要だ。また、「人口減少が続けばGDPも縮小するのではないか」という懸念も聞こえるが、歴史的にみれば人口とGDPの相関は必ずしも高くない。1900年から約100年間で日本の人口は3倍弱になったが、GDPは50倍以上に拡大した。経済成長の主な源泉は生産性向上と資本蓄積であり、人口減少下でも経済成長は十分可能だ。

予算編成の方向性を決める従来の「骨太の方針」では医療費等の社会保障関係費を、実質的な高齢化に相当する分の伸び(図2の①)を目安に制御してきた。その伸びの鈍化に加え、医療機関のインフレ対応や医療関係者の賃上げ要求などもあり、このフレームは徐々に崩れてきている。新たなフレームが求められており政府内で検討の場を設ける政治判断が望まれる。

現在のインフレは一時的との見方もあるが、国際秩序の変容やグローバル経済の逆回転、日本の本格的な人手不足経済の到来もあり、一時的とは限らない。

日本の実質金利はマイナスで、それが円安圧力を招いている側面もある。日本政府が巨額債務を抱えるなか、長期金利に及ぼす影響などから日銀が金融政策の正常化に踏み切りにくい構造もあり、インフレが継続する要因は十分に残る。医療財政の持続可能性と、現役世代の負担抑制や物価対応などのバランスをどう図るのかが問われている。

2025年10月24日 日本経済新聞「経済教室」に掲載