2025年1月に米国で第2次トランプ政権が発足する。「タリフマン(関税男)」を自称するトランプ氏はすでに、中国からのほぼ全ての輸入品に10%の追加関税を課し、カナダとメキシコからの輸入にも25%の関税を課すと表明している。これは自由貿易協定である米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の停止を意味する。

トランプ氏は17年からの第1次政権でも環太平洋経済連携協定(TPP)からの離脱を選挙期間中に主張し、それを実行した。今回も現在主張している関税政策を就任直後に実行する可能性が十分考えられる。

◆◆◆

第2次トランプ政権の通商政策が世界や日本の貿易に与える影響を予測する上で、第1次政権の政策効果を振り返るのは有益である。第1次政権では、自動車や鉄鋼製品などの幅広い品目について、中国からの輸入に対して25%の追加関税を課す措置を行った。

米国のような大国が輸入に関税を課すと、輸出国の出荷価格が下落し、交易条件(自国の輸出財の輸入財に対する相対価格)が改善する効果が見込めることは国際経済学ではよく知られている。したがって教科書通りなら、第1次政権の対中関税政策により、米国は交易条件の改善による利益を得たはずである。

しかし米国の研究者による複数の分析によれば、追加関税の対象となった財の中国からの輸入は関税の引き上げによる出荷価格の下落がほとんど見られなかった。つまり米国は交易条件の改善効果を得ることができなかったことになる。

さらに学習院大学の伊藤匡教授の研究によれば、関税引き上げの対象となった財は中国からの輸入が大幅に減少した一方、メキシコ、ベトナム、インドなどからの輸入が増加した。いわゆる貿易転換効果が認められたことになる。

興味深いことに関税を引き上げた財をみると、中国の米国以外の国への輸出額が米国向けの減少分を上回るだけ増加し、結果的に中国の総輸出額は増加した。

これらの研究による知見をまとめると、第1次トランプ政権による関税政策は意図通りの成果を上げられなかった可能性が高い。

日本の貿易は第1次トランプ政権期にどのような影響を受けたのだろうか。この点について、筆者と千葉大の伊藤恵子教授、慶大の遠藤正寛教授、大久保敏弘教授、松浦寿幸教授、笹原彰准教授は14〜20年の輸出入申告データを分析した。

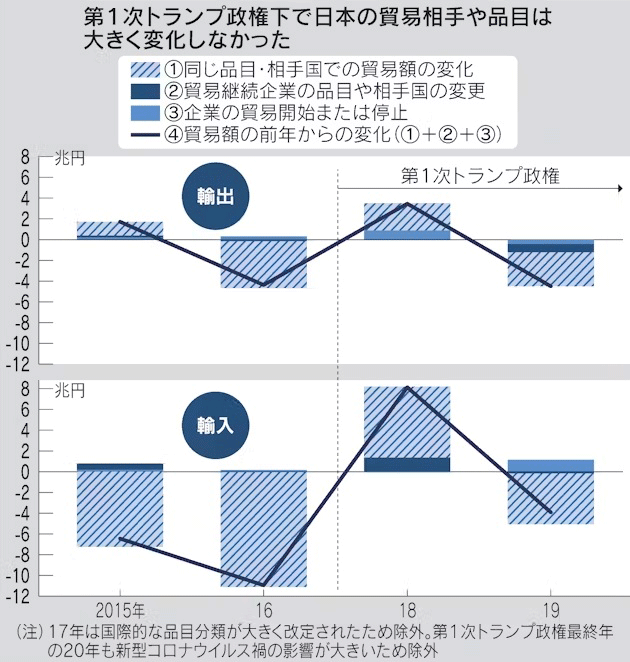

第1次トランプ政権前後の日本の輸出入の変化を、その要因分解と共に見てみよう(図表参照)。貿易額の前年からの変化は傾向をつかみにくいが、政権発足前の14〜16年と第1次政権期の17〜19年の2年間の変化を見ると、輸出の減少幅は第1次政権期の方が小さかった。他方、輸入額は発足前の2年間で減少していたのが、発足後の2年間は増加に転じた。

貿易額が変化する要因は主に3つに分けられる。輸出ならば(1)同じ輸出企業が同じ品目を同じ相手国に継続して輸出する際の額の変化がまずあり、これは内延効果とよばれる。次に(2)同じ輸出企業が輸出する品目や相手国を変えることによる変化と(3)企業の輸出開始や停止があり、これらは外延効果とよばれる。

3つの要因別では輸出も輸入も内延効果の寄与率が圧倒的に高い。このようなパターンが現れるのは、輸出入ともごくわずかの大企業に集中しているためであることが米国の研究では知られている。

日本の貿易でも同様の寡占化が見られ、同じ理由が当てはまると考えられる。つまり一部の大企業が特定の品目と相手国向けに貿易する額の変化が、一国全体の貿易額を左右していることになる。

しかもそれらの企業は輸出入の両方を行っているため、例えば消費財の輸出額が減少すれば、原材料や中間財の輸入額も減少するという関係が生まれる。このような日本の貿易の主要部分を占める内延効果を見ると、第1次トランプ政権発足後に貿易額の減少幅が拡大するという負の影響はみられなかった。

図表が示すように19年の輸出減のうち、貿易継続企業が品目や相手国を変えた影響が17%程度を占めていた。この期間は米国の対中関税引き上げを受けて日本企業が輸出先や品目を変更した可能性があるが、寄与率は内延効果に比べればなお小さい。したがってデータからは、第1次トランプ政権の通商政策が日本の貿易に顕著な負の影響をもたらしたとは言えない。

◆◆◆

では第2次トランプ政権で見込まれる追加関税により世界や日本はどのような影響を受けるだろうか。

アジア経済研究所の磯野生茂氏らの試算によれば、トランプ氏が選挙中に主張した中国に60%、それ以外の全ての国に20%の関税を25年1月から課した場合、27年時点で最も経済的な打撃を受けるのは米国自身である。

追加関税を実行しなかった場合と比べて国内総生産(GDP)は2.7%減少し、減少率は自動車産業やサービス業で大きい。中国のGDPは0.9%減と被害の規模は米国ほどではない。

他方、日本などは米中の貿易戦争による「漁夫の利」を得る一方、関税の直接的な負の効果に打ち消され、影響は比較的軽微だ。世界全体ではほぼすべての産業が被害を受け、GDPは0.8%減という予測だ。

関税と並んで注目を集めているのが為替相場の変動を通じた貿易への影響だ。トランプ氏の政策による円相場への影響も各方面で議論されている。

この点について筆者や千葉大の伊藤氏、慶大の松浦氏、財務総合政策研究所の吉元宇楽氏が行った分析によれば、近年は円相場が変動してもドル建て輸出額にはあまり影響しない。原因は米ドルなど外貨建ての契約が取引全体の6割以上を占めており、為替レートが変化しても外貨建ての輸出価格が変化しないためだ。

さらに為替相場の変動に対する輸出量の反応も弱い。これは日本の主要な製造企業が国際サプライチェーン(供給網)の一角として輸出入を活発に行っているため、為替リスクを避けようとしていることと関係する。第2次トランプ政権の政策で円相場が大きく変動しても、日本の貿易数量への影響はそれほど大きくないと予想される。

これまでの知見を踏まえれば、第2次政権における追加関税によって、中国の対米輸出は減少するだろうが、相対的に関税の低い国への貿易転換効果が見込まれる。また関税のツケは米国民が最も負担することになる可能性が高い。

日本としてはトランプ次期大統領の気まぐれな発言に振り回されることなく、より長期的な視点から国益にかなった政策を着実に実行していくことが求められる。例えば貿易への新規参入支援を通じた寡占的貿易構造の是正やTPPの拡大などを通じた自由貿易体制の維持、対日投資の促進による国内経済の活性化などが挙げられる。

2024年12月25日 日本経済新聞「経済教室」に掲載