欧米諸国は約20年前に発送電分離を終えており、各国の経験やデータ分析結果が蓄積されている。その知見を基に日本政府の計画を検証すると、重大な懸念材料とさらなる改革が必要である点がみえてくる。本稿では、電力網のような公共的インフラ(社会基盤)を運用するうえで重要となる「独立性」と「網羅性」の2つのキーワードを柱に、論点整理と提言をしたい。

◆◆◆

現在の日本では電柱や電線といった送配電網の系統運用は、大手電力会社が地域独占的に手掛けている。例えばある時間帯に誰に送電線を使わせるか、どんな使用料金を課すか、どこに新規の送電線を引くかという決定は地域独占企業が担っている。だが大手電力会社は発電部門や小売部門も抱えている。そのため自社の利益追求の手段として、新規参入の発電事業者や小売業者が送配電網を利用することを制限したり、送配電網の利用料金を高く設定したりする懸念が生じる。

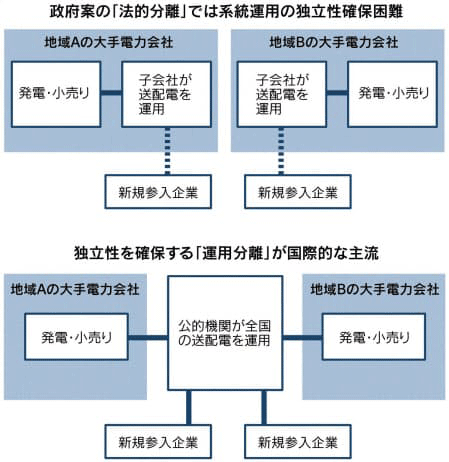

この懸念を払拭するには系統運用の独立性を確保する必要がある。現行の政府案は法的分離と呼ばれる方式だ。大手電力会社は、自社の送配電部門を子会社化し、その子会社は持ち株会社の傘下に置かれる。そのうえで政府は監視と規制により、親会社と子会社の独立性を目指すという。

しかし経済理論、各国の経験および学術的データ分析結果に鑑みると、この方法で独立性を確保できる可能性は非常に低い。

第1に営利企業である大手電力会社は持ち株会社一体としての利益を追求するため、親会社と子会社のつながりが消える保証はない。第2に政府の監視と規制には「情報の非対称性」の問題がつきまとう。送配電網の運用では運用者しか知り得ない緻密な情報が付随する。また営利企業は情報を政府に示さないインセンティブ(誘因)がある。情報を直接持たない政府が適切な監視・規制をするのは難しく、監視精度を高めようとするほど莫大な税金が投じられることになる。

以上の理由から欧米のほぼ全地域で法的分離は採用されていない。世界的な主流は、公的な第三者組織である独立系統運用機関(ISO=Independent System Operator)を設立し、送配電網の系統運用を完全移行する方式だ。大手電力会社には送配電網を運用する組織はなくなり、系統運用は公的組織に任せられる。

同方式のもう一つの特徴は、送配電網の所有権は大手電力会社に残したままでもよい点だ。英国は所有分離という最も強い発送電分離を実施し、大手電力会社から送配電網の所有権を奪った。しかし所有分離は財産権を巡る訴訟を生む可能性があり、大手電力会社の財務的ダメージも大きい。そのため送配電網の所有権は大手電力会社に残し、運用だけを独立系統運用機関へ移行する方法が最善との見解が有力になっている。

電力網運用でもう一つの重要な要素は網羅性だ。政府案では、法的分離後も10社の送配電会社が各地域の大手電力会社の子会社として存続する。だが国際的には、電力網のような公共的ネットワークを運用する際は狭い地域ごとでなく、広域的運用が望ましいとの見解が一般的だ。実際に欧州、北米、南米では電力網の系統運用統合が進んでいる。

日本でも電力網の系統運用を全国的に一括する便益は大きい。第1に東日本大震災や北海道地震などの災害時、電力が過剰な地域から不足地域へスムーズに送電できる。第2に全国的にみて低コストの発電所から優先的に発電させる「広域的メリットオーダー」という方法を採ることで、電力料金を低下させられる。

第3に再生可能エネルギー拡大に向けても全国的な電力網の運用が鍵になる。再生エネの弱点は気候条件に左右される発電量の不安定性だ。だが近年のデータ分析結果によれば、地域間で多様な日本の気候条件は発電量の不安定性を是正できる可能性を秘めている。

太平洋側で風力が弱いとか、太陽が出ていない場合でも、日本海側では風が吹き太陽が出ている場合がある。そのとき、電力網が広域的に運用されていれば、ある地域で落ちた発電量を別地域からの電力で調整できる。国土が広くない日本で10社もの送配電会社を残すことは合理的ではない。

◆◆◆

以上のような独立性と網羅性の確保を考えた場合、日本でも公的な独立系統運用機関を設立し、全国的な送配電網を一括して運用することが望ましい。有識者や政府内にもこの認識はあり、電力システム改革の第1段階として電力広域的運営推進機関が2015年に設立された。今のところ同機関の業務の中心は独立系統運用機関が手掛ける業務の一部に限られる。政府はできる限り早い段階で公的な独立系統運用機関を設立し、全国的な送配電網の系統運用を実施すべきだ。

政府案では法的分離を進める根拠として、法的分離を採用したフランスの事例を挙げる。だがフランスは実質的国有企業である1社が全国の電力供給網を担っている。従って法的分離で送配電部門が子会社化した際には、国有の1企業が全国の送電網を運用することになり、実質的には公的な独立系統運用機関が設立されたのと近い形態だった。

また電力システム改革に反対する意見として、発送電分離を実施すると安定供給が失われる、送電設備への投資が低下する、発電費用が上昇するという論考がある。だがこの主張を裏付ける科学的エビデンス(証拠)は存在しない。拙著「データ分析の力」で解説しているように、これらの主張は相関関係を因果関係と誤って解釈しているものが多く注意が必要だ。例えば発送電分離をした地域としていない地域を単純比較した分析があるが、気候、発電所の形態、燃料費、環境規制など地域間の様々な違いが考慮されておらず、因果関係を示していない。

では発送電分離や電力システム改革の効果について因果関係を検証したエビデンスは存在するのか。この20年間、経済学の実証研究と呼ばれる分野では様々なデータ分析を駆使して研究が進んだ。例えばナンシー・ローズ米マサチューセッツ工科大(MIT)教授らの研究グループは、発送電分離を進めたうえで発電部門の総括原価方式を廃止し、卸売市場取引での自由競争を導入すると、発電所の生産効率性が向上し、発電費用が下がることを示した。

さらにスティーブ・シカラ米シカゴ大助教授は全米の発電所の毎時発電データと費用データを分析し、発送電分離後の卸売市場を通じた電力取引は高コストの発電所の生産量を減らし、低コストの発電所の生産量を増やすため、社会全体の発電費用も下がることを示した。いずれも国際的学術誌「アメリカン・エコノミック・レビュー」に発表されたもので、慎重に因果関係を検証した分析結果だ。

電力システム改革は大きな利害が絡む難しい政治課題だ。だからこそ諸外国の経験や科学的エビデンスを基に政策決定をして、国民全体の便益を主眼とした改革を追求していくべきだ。

2020年3月9日 日本経済新聞「経済教室」掲載