| 執筆者 | 近藤 恵介(上席研究員)/大久保 敏弘(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 地方創生のためのエビデンスに基づく政策形成 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

地域経済プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「地方創生のためのエビデンスに基づく政策形成」プロジェクト

1. はじめに

地方創生において、エビデンスに基づく政策形成(EBPM: Evidence-Based Policy Making)の重要性が一層高まっている。特に、喫緊の社会課題に対応するため、国だけでなく、地方自治体が主体的に「地域の実情に即した政策」を立案することが求められている。しかしながら、地方自治体間の人材や財政の差も大きく、地方自治体のEBPMをいかに支援していくのかが大きな課題となっている。

本研究では、2014年8月に施行された「改正都市再生特別措置法」のもと、各地方自治体が作成を進める立地適正化計画の政策立案プロセスに着目する。具体的には、(1)政策立案における意思決定、(2)政策立案に要した期間という二つの観点から、地方自治体の政策立案能力を定量的に評価し、そこから導かれる政策的含意を明らかにすることを目的とする。

2. 分析方法

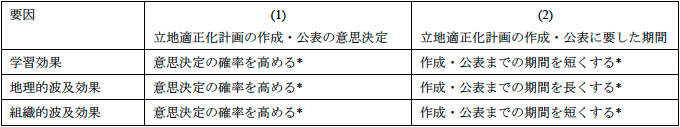

本研究では、政策立案過程に影響を与える要因として、以下の三つの要因に着目する。第一に、学習効果である。過去に類似の政策立案経験を有している自治体は、立地適正化計画の作成・公表においても、より効率的に取り組める可能性がある。第二に、地理的波及効果である。近隣自治体がすでに立地適正化計画を作成・公表している場合、それが周辺自治体における政策立案の意思決定やそのスピードに影響を及ぼすと考えられる。第三に、組織的波及効果である。立地適正化計画は国土交通省が主導する政策であることから、国と地方自治体との間の人事交流を通じて、国土交通省との結びつきが強い自治体ほど、同計画の立案をより円滑に進められる可能性がある。以上の三つの要因について、統計モデルを用いて実証的に検証する(なお前者を垂直的学習、後者2つを水平的学習という見方もできる)。

3. データ

本研究では、市区町村単位の独自データセットを構築する。立地適正化計画に関する情報は、国土交通省および各地方自治体から収集し、計画を作成・公表した自治体には1、そうでない自治体には0を付与するダミー変数を作成する。また、政策立案に要した期間については、2014年8月の「改正都市再生特別措置法」施行から計画の作成・公表までの月数を用いて測定する。

学習効果の検証にあたっては、過去に中心市街地活性化基本計画の認定を受けた実績の有無について、ダミー変数を作成する。地理的波及効果に関しては、周辺15km圏内の自治体における立地適正化計画の作成・公表状況を基に変数を構築する。組織的波及効果については、「国と地方公共団体との間の人事交流の実施状況」(総務省および内閣人事局)のうち、「府省別に見た国から地方公共団体の部長級以上の職への出向状況」のデータを用い、地方自治体側の受け入れ状況を示す変数を作成する。

4. 分析結果

表の列(1)は、政策立案における意思決定に関する分析結果を要約したものである。学習効果については、過去に中心市街地活性化基本計画の認定を受けた自治体ほど、立地適正化計画を作成・公表する確率が有意に高いことが確認された。地理的波及効果に関しても、近隣自治体がすでに立地適正化計画を作成・公表している場合、同様に作成・公表する確率が高まる傾向が見られた。組織的波及効果についても、国土交通省からの出向受け入れ数が多い自治体では、立地適正化計画を作成・公表する確率が有意に高い傾向にあった。

表の列(2)は、政策立案のスピードに関する分析結果を示している。学習効果を見ると、2014年以前に中心市街地活性化基本計画の認定を受けていた自治体は、そうでない自治体に比べて、より早期に立地適正化計画を作成・公表していることが示された。地理的波及効果については、近隣に立地適正化計画を作成・公表済みの自治体が存在する場合、作成・公表に要する期間がむしろ長くなる傾向が見られた。組織的波及効果に関しては、国土交通省からの出向を多く受け入れている自治体ほど、立地適正化計画をより早期に作成・公表する傾向が確認された。

5. 政策的含意

本研究は、重要な政策的含意を有している。まず、学習効果は統計的に有意であり、その量的な影響も大きいことが確認された。これは、地方自治体が政策立案に関する経験を長期的に蓄積することが、地域の実情に即した政策形成にとって重要であることを示唆している。近年では、政策立案業務をコンサルタントなどの外部事業者に委託する事例が増加しており、その背景には、地方自治体における人手不足という構造的課題があるかもしれないが、自治体内部での経験蓄積が十分に行われていない可能性が懸念される。

地理的波及効果も統計的に有意であり、特にまちづくりに関する政策においては、近隣自治体の影響が大きいことが示された。ただし、周辺自治体がすでに立地適正化計画を作成・公表している場合、それらの内容を踏まえた上での調整や検討に時間を要する可能性もある。識別上の問題も残されるが、もしそうであるならば、都道府県が広域的な視点から調整役として機能することが期待される。

組織的波及効果については、国土交通省との人的ネットワークを有する自治体ほど、立地適正化計画をより効率的に作成・公表している傾向が確認された。これは、情報の波及効果の重要性を示唆するものである。地方分権の理念を踏まえつつも、中央と地方との人事交流を通じて、政策立案に対する支援体制を強化していくことも考えられる。

6. 研究の限界と今後の課題

現時点の分析結果について、より厳密な因果効果の観点からさらなる分析を行うことが今後の課題である。また立地適正化計画のみについての研究成果であり、その他様々な政策についても同様の解釈が可能なのかについてはさらなる慎重な検証が必要である。