コロナ禍は日本では一応沈静化しているが、新たな変異型の登場や世界的な感染再拡大など、いまだに予断を許さない状況が続く。

この2年、世界の経済・社会はコロナに振り回された。2020年、世界経済は08年のリーマン・ショック後の落ち込みを上回る深刻な不況に陥った。日本でも20年春の1度目の緊急事態宣言発令のときには、国内総生産(GDP)は戦後最大の落ち込みとなった。

こうしたなか、20世紀末から問題となっていた格差が改めてクローズアップされている。経済の落ち込みが、非正規労働者や中小のサービス業などに大きな影響を与えたからだ。政府の経済対策も給付金など、困窮している弱者や中小企業の救済が柱となった。

◆◆◆

足元での影響とは別に、コロナ禍はわれわれの経済・社会に恒久的な影響を与えつつある。岸田政権は「新しい資本主義」を掲げた。本稿では、感染症、資本主義、格差、政府の役割を歴史的な視点から考えたい。

感染症と人類の関係は有史以前に遡る。日本も古来、度重なる疫病に襲われた。コロナ禍でも「3密」回避がいわれるように、感染症は人の集まるところで発生する。東京、大阪など大都市で感染は拡大した。

過去数千年、経済の基盤であった農業にとっては土地が不可欠だから、人は空間的に分散することが必要になる。しかし18世紀に、産業革命を経て誕生した近代資本主義経済を主導したのは工業である。工業では、農業とは対照的に集積のメリットがあるから、人々は都市に集中した。過去200年、先進国経済の発展は都市化の歴史でもあった。

資本主義経済は誕生以来、感染症リスクを抱えながら成長してきた。もちろん経済の発展に伴う所得水準の上昇は、住居・食生活の改善、医療技術の発達などを通して人々の健康を増進したが、その歩みは決して単線的ではなかった。

例えば1900年(明治33年)、夏目漱石がロンドンに留学した当時の英国と日本の平均寿命は、それぞれ45歳、43歳とほぼ同じ水準だった。一方、日本の1人当たり所得は、世界のトップ水準にあった英国の4分の1ほどだった。当時、チリやメキシコより所得が低かった日本の平均寿命が英国と同水準だった理由は、日本では工業化が発展途上で、国民の多くが農村で農業を営んでいたからだ。英国では高い所得水準という有利な条件が、公衆衛生の未発達な都市に人口が集中したことで打ち消された。

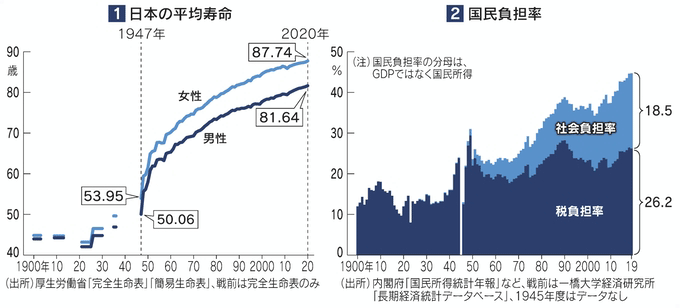

欧米先進国では20世紀前半、経済成長と公衆衛生の発達、医学の進歩により平均寿命は順調に延びた。しかし日本では、戦前ほとんど平均寿命が延びなかった(図1参照)。明治政府は当初、基礎的な公衆衛生の整備を進めたが、20世紀に入ってからは軍備の増強に狂奔し、上下水道や医療体制の整備を怠った。戦前は社会保障の財源となる「社会負担」はほとんどなかった。これが戦前日本の平均寿命が停滞した原因だ。

戦争直後の47年、日本の平均寿命は男性50歳、女性54歳で、先進国の中で最も短かった。しかし今では男性81.6歳、女性87.7歳で、世界有数の長寿国となった。戦後実現した寿命の延びの背景には、経済成長や医療技術の発達と並び、年金・医療保険など社会保障制度の整備があった。

19世紀に始まる資本主義の発展は「格差」との闘いの歴史でもあった。工業を中心とする資本主義社会における格差は、伝統的な農村における格差よりはるかに大きかった。これを修復不能なシステム上の欠陥として、社会主義への移行を唱えたマルクスとエンゲルスが「共産党宣言」を書いたのは1848年である。

こうした時代背景の下で欧州先進諸国が19世紀末から20世紀にかけて「格差の防波堤」として生み出したのが社会保障制度だ。政府は司法、外交など最小限の役割を果たせばよいとする「夜警国家」は150年前に姿を消す。20世紀に生まれた新しい経済システム、すなわち政府が所得の再分配を積極的に担う資本主義経済を、経済学者ポール・サミュエルソンは「混合経済」と呼んだ。まさに「新しい資本主義」の誕生だ。

とはいえ、格差の問題が解消したわけではない。実際、コロナ禍は格差の問題を改めて浮き彫りにした。もっとも、われわれが目の前でみている格差には、コロナ禍により一時的に増幅された格差と、何十年という単位で生じている歴史的趨勢が混在する。コロナ禍に目を奪われがちだが、より大きな問題は少子高齢化など歴史的な趨勢である。

長寿はめでたいことだが、一方で高齢者の間には所得・資産・健康状態に関して現役世代よりもはるかに大きな格差がある。高齢社会は格差社会でもある。高齢者の5人に1人はひとり暮らしだ。自助努力だけでは問題は解決できない。

◆◆◆

岸田政権は「成長と分配の好循環」をめざす。短期的には「分配」、すなわち給付金が消費を喚起し成長を促進するというロジックである。だが社会保障の将来に対する不安から給付金の大半は消費ではなく貯蓄に回ってしまう。政権が求める賃上げも同様だ。仮にめざす賃上げが1年実現しても、家計が恒常所得の上昇を実感しない限り、消費への影響は限定的にならざるを得ない。長期的な問題を解決しなければ、短期の「好循環」すら生まれない。

恒常的な所得の上昇を生み出すのは経済成長だ。経済成長、とりわけ1人当たりの所得を上昇させる成長を生み出す源泉は、イノベーション(技術革新)である。ケインズは、イノベーションを生む民間企業の活力をアニマルスピリッツと喝破した。政府の仕事は「成長戦略」を単なるレトリック(修辞)に終わらせず、速やかに実行することだ。

格差を抑制する所得再分配は、社会の安定のために必要だ。中間層がやせ細って栄えた国がないことは、歴史が教える重い教訓である。日本の場合、格差の是正は人口減少に歯止めをかける必要条件でもある。

資本主義社会で中長期的な格差を抑えるのは、税と社会保障だ。年金・医療・介護保険などの制度が持続するには、言うまでもなく応分の負担がなされねばならない。戦後日本の税負担を国民所得比でみると、おおむね安定した水準にあるが、社会保険料など「社会負担率」はゼロからスタートし、近年の18.5%まで上昇してきた(図2参照)。

両者を合わせた国民負担率は44.7%だ。欧州主要国の国民負担率は、英国48.6%、ドイツ55.8%、フランス68.0%だ。一方、直近の高齢化率(65歳以上人口の比率)は、日本29.1%、ドイツ22.0%、フランス21.1%、英国18.8%であり、日本は高齢化のフロントランナーだ。

今の国民負担率では社会保障を持続できない。公費で何とか支えているものの、税収が恒常的に足りず、それが財政赤字に平行移動している。公債のGDP比は2倍に達する。「負担」に関する社会的合意を形成すること、これが政府にしかできない「分配」に関する最も重要な仕事である。

2022年1月4日 日本経済新聞「経済教室」に掲載