地域で防災の状況は異なるのか?

近年、地震、豪雨、台風と自然災害が増え、備えへの関心が高まっているように感じます。地域で防災の状況は異なるのか?年代で災害を心配する率は違うのか?など、「備え」についての意識や行動はどうなっているのでしょうか。

ここではインテージリサーチ社のメンバーと共に、2024年5月に全国約2万1000人を対象に行った「自然災害への備えと復興に関する調査」を主に用います。アンケート調査と公的統計として公表されている気象、防災情報と組合わせて、どんな分析ができるかを紹介します。

気象庁によると、日本全国で1950年以降、震度6弱以上の地震は70回発生し、そのうち2011年の東日本大震災以降に35回と半数がこの10年余りの間に発生しています。

一方で、1950年以降に震度6弱以上の地震が一度も発生していない府県が19あり、居住地によってリスクの感じ方は異なりそうです。そこで、震度6弱以上の地震が「今後何年以内」に発生すると感じているかを災害に対する「リスク感度」とし、「居住地」と「居住地以外(自分が住んでいる地域以外の日本国内のどこか)」に分けて聞いてみました。

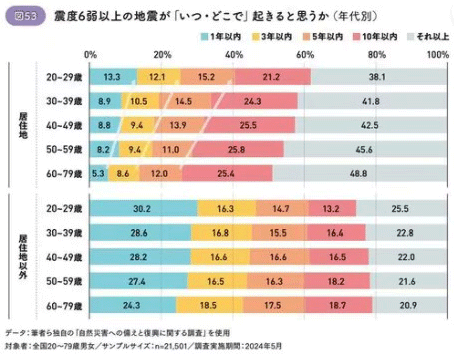

図53は、年代別に震度6弱以上の地震が、「いつ(今後何年以内)」、「どこで(居住地、居住地以外)」で起きると思うかを集計した結果です。

居住地と居住地以外で比較すると、1年以内の超短期のリスク感度(水色)は、全ての年代で、「居住地以外で発生する」と思う人が「居住地で発生する」と思う人より多く、特に60歳以上では約4.6倍も多くなりました。正常性バイアスや楽観性バイアスという言葉が頭をよぎります。

居住地以外については、全ての年代で、7割以上の人たちが今後10年以内に地震が発生すると思っています。また、「いつ」起きるかと思うかは、年代を問わず同じ傾向が見られました。

居住地については、全ての年代で、10年以内に発生すると思っている人が半数以上となりました。また、5年以内、3年以内、1年以内のそれぞれの期間では、年代が若いほど、短期間に地震が発生すると思う人の割合が高く、地震への意識・不安が高いことがわかります。

特に、1年以内の超短期では、20代(13.3%)と60代以上(5.3%)との差が最も大きくなりました。人生経験が長く地震のニュースを見たり、経験したりした機会が多いはずの、60歳以上のリスク感度が低いことがわかります。

リサーチャーは、グラフを描いた後に、解釈する必要があります。解釈を見越して、①年代(性別、職業、年収などの属性)で集計する、②短期~中期~長期と時間を意識して集計するというポイントがあります。この視点で見ると、居住地以外は年代と時間の長短に年齢差がないこと、居住地については、5年以内の地震発生率については年代が若い方が地震を心配している人の割合が多いという特徴が見えます。

そして、例えば「経験が長い(年齢が高い)方が、リスク感度が低いのはどうして?」、「災害は起きるけどよそで起きると思ってるんだな」などの、引っ掛りポイントは「想定と異なる(じゃない方)」となり、次の分析の「たまご」になります。

自然災害への備え率×年代

備えには、「自助」、「共助」、「公助」がありますが、国はまず「自助」による備えを推奨しています。しかし、備えのニーズの急激な高まりを捉えるデータはほとんどなく、「備える人を増やす」にしても、現状がわからない状態です。

ここでも先ほどの「自然災害への備えと復興に関する調査」を使って分析します。図53の「リスク感度」は年齢別に違いが見えましたが、「備え」についてはどうでしょうか。

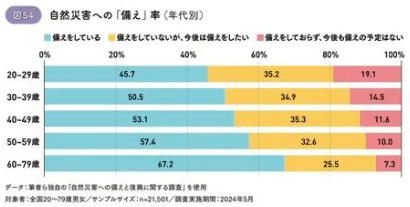

図54を見てみましょう。年代が上がるほど備えをしている人が多く、60代以上は67.2%の人たちが備えをしていました。若年層は半数以下しか備えをしておらず、5人に1人が、今後も備えをする予定がありませんでした。

図53と図54より、近々地震が起きると思っている人が多いにもかかわらず、備えの行動を起こせない人たちが、若年層に多いことがわかりました。ここから、備えをしない、できない理由を探していくことで、「自助」を高めるきっかけが見つかります。

本書では、この次に、備えに地域性はあるのかという問いに移っていきますが、基礎的なグラフを描くことで、場当たり的でなく、次に何を分析するのかのスコープをどんどん狭めていくことができます。

自然災害への備えができている地域を参考に

図53と図54のグラフを作成するまでの私は、「リスク感度」や「備え」の程度にはなんとなく年齢で差があるのではというカンで年代別集計をしました。実はカンというより、どんな事象に対しても、とりあえず性別と年代でまず集計するのがよいと思います。

ただ、私自身は性別で分けることはほとんどなく、性差よりも世代差の方が大きいと感じるので、年代別を使うことが多いです。

次に、都道府県で集計するとよいと思います。47都道府県はかなり便利で、地図が描けますし、各種グラフを描くにしても少なすぎず多すぎない分類だと思います。アメリカの州の数(50州)と近いのもいい感じです。

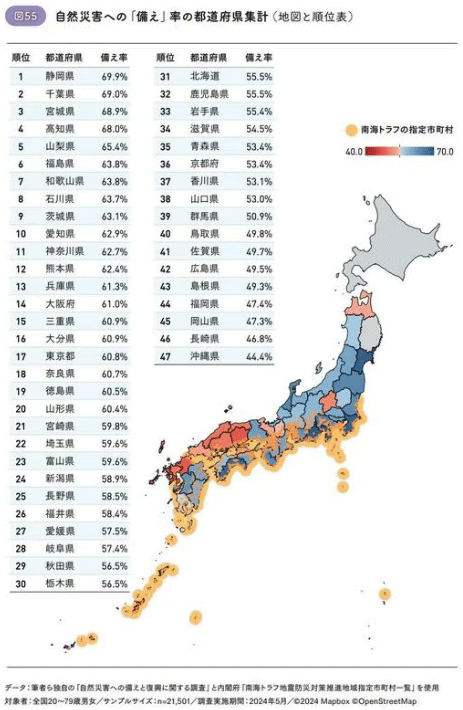

図55は、都道府県別に「備え」率を計算したものです。右上に赤~青のスケールがありますが、線グラフの軸や凡例のようなもので、全ての地域の値が40%~70%に含まれます。

真ん中(平均値あたり)の地域が灰色になっています。黄色の点は2024年(令和6年)8月8日~15日に気象庁から発表された南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の地震防災対策推進地域に該当する市町村です。太平洋沿岸に集中していることがわかります。地図を眺めると、西日本の日本海側で備え率が平均値より低い地域が多いことがわかります。

とはいえ、地図はイメージしやすい、わかりやすい、華やかなどの良い点が多いのですが、細かいことを理解するのには不向きです。そこで、私は地図には「順位表」を必ずセットで加えることを推奨しています。皆さんの出身地やお住まいの地域の備え率は何位でしょうか?

「備え率」と「リスク感度」を見る

備え率の地域別地図に、南海トラフ地震の防災対策推進地域を重ねたところで、もう一歩分析を進めていきます。ここまで使った「備え」と「リスク感度」を居住している都道府県別に集計し、地域の違いを見ていきましょう。

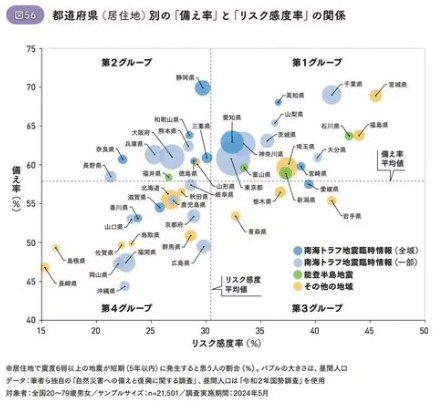

図56の縦軸は、都道府県(居住地)別の自然災害に対する「備え率」で、全国平均値は57.9%でした。横軸は、5年以内に自身の居住地で震度6弱以上の地震が発生すると思う人の割合を「リスク感度率」とし、居住地別に集計しました。全国平均値は30.4%です。

バブルの大きさは、「令和2年国勢調査」による昼間人口で、人口の多寡を示します。バブルの色は、濃い青色は全域が2024年(令和6年)8月8日~15日に発表された南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の地震防災対策推進地域、薄い青色は一部が対象地域、緑色は「令和6年能登半島地震」の災害救助法適用地域、黄色はその他の地域を示します。

ここからは、縦軸と横軸のそれぞれの平均値線(灰色点線)で、4つのグループに分けて、それぞれの顔ぶれを比べてみましょう。

第1グループ:「備え率」高い×「リスク感度率」高いグループ(15都県)

南海トラフ地震防災対策推進地域と一部対象地域が多く、昼間人口の多い東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県が含まれます。また、近年大きな地震を経験した宮城県、福島県、石川県、新潟県、富山県、宮崎県も入っており、宮城県、福島県、石川県は、特にリスク感度率が高いです。

第2グループ:「備え率」高い×「リスク感度率」低いグループ(11府県)

山形県、福井県以外は、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。また、大阪府、兵庫県、熊本県は過去に大きな地震を経験しました。5年以内の地震発生率は低いと感じていますが、平時から備える意識が高い地域と言えるでしょう。47都道府県中、最も備え率が高かった静岡県(69.9%)が含まれます。

第3グループ:「備え率」低い×「リスク感度率」高いグループ(4県)

愛媛県のみ南海トラフ地震防災対策推進地域でした。「リスク感度率」は平均以上ですが、「備え率」が平均より低いグループです。愛媛県と栃木県は、「備え率」が平均値に近いため、住民に効果的な働きかけをすることで「備え率」が高まり、第1グループに移行する可能性があります。

第4グループ:「備え率」低い×「リスク感度率」低いグループ(17道府県)

4グループ中でその他の地域が7道県と最も多いです。特に昼間人口の多い北海道、福岡県、京都府は、備えの行動を促す工夫が必要です。また、1950年以降、震度6弱以上の地震が一度も発生していない19府県のうち半数の10道府県がこのグループに含まれていました。大きな地震を経験していない居住者も多いため、「リスク感度率」が低いと考えられます。

しかし、巨大地震注意の対象になった地域は、リスク感度が高まることで、「備え率」が上昇することが期待されます。一方で、その他の地域かつ大きな地震の経験がない秋田県、島根県、長崎県には、震災に対する意識と備えの行動の両面を高める必要があります。

備えの行動にどう繋げられるか

最後に、どのように危機意識を高め、備えの行動に繋げられるかを考えてみます。「備え率」が1位の静岡県に着目します。

静岡県は、1950年以降の震度6弱以上の地震は2回(いずれも2000年代以降)と極端に多いわけではありませんが、複数のプレートが重なり、大きな地震が発生する可能性が長年指摘されています。

消防庁によると、静岡県内の市町村が実施した直近の震災総合訓練の参加人員数は、日本全体の2割以上を占めており、全国1位です。

さらに、2012年度以降10年連続1位で、多くの住民が参加しています。行政の啓発事業の成果が「備え率」の高さに表れている好例といえるでしょう。

「備え率」や「リスク感度」のように主観的で捉えにくく、変化するトピックをアンケート調査で直接的に調べた後に、行政記録としてたくさんある客観的な事実(気象情報、災害情報、防災情報)を組み合わせることで、説得力が増して解像度が上がります。見たいこと(主役)が、完璧だと分析は楽ですが、たとえ主役はぼんやりしていたり、粗削りだったりしていても、傍証(supporting evidence)をバイプレーヤーのようにこれでもかというふうに重ねて分析するのが、好ましいと思っています。

2025年4月24日 東洋経済オンラインに掲載