人手不足といわれている割に、賃金は上がらない。もはやミステリーとも思われがちだが、説明する理屈はすでにいろいろ出されている。足りないのはデータに即した現実の解釈だ。そこでまず、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」でここ数年の賃金変化の全体像を確かめてみよう。

賃金の変化をみるには、なるべく均質なグループをつくり、グループの平均値や中央値の推移を追うのが一般的だ。グループの定義が明確かつ安定的で、個人が頻繁にグループ間を移動しにくい状況では、グループ内構成員は大きく変化しないと考えてよい。毎回異なる個人から情報をとるデータでも、均質なグループを追跡するデータにつくり変え、疑似的に同一個人を追いかける状況にもちこめる。グループの数を十分確保できるなら、同一個人の追跡ができないときに使う次善の策として十分だ。

具体的には、職種(144種)×産業大分類(16種)×企業規模(9種)の組み合わせでグループをつくる。実際には存在しない組み合わせもあり、2020年時点でおよそ8千種類のグループが定義できた。

この統計でここまで細かくグループ分けできるのは20年調査からなので、20年調査を起点に、最新の情報である23年調査までの3年間の月給と賃金の変化をみる。月給は「月間給与総額」(6月支給額に前年の年間ボーナスの12分の1を加える)とし、それを6月の実労働時間で除して「時間賃金」とした。

次に各グループで20年時点の時間賃金の中位値をとり、それが低い順番にグループを並べ、被用者全体を十等分するように大まかな「セクター」にまとめ直す。例えば第1十分位セクターは、自分の所属するグループの時間賃金で評価して全体の下位10%点までにくくられる被用者を表す。

◆◆◆

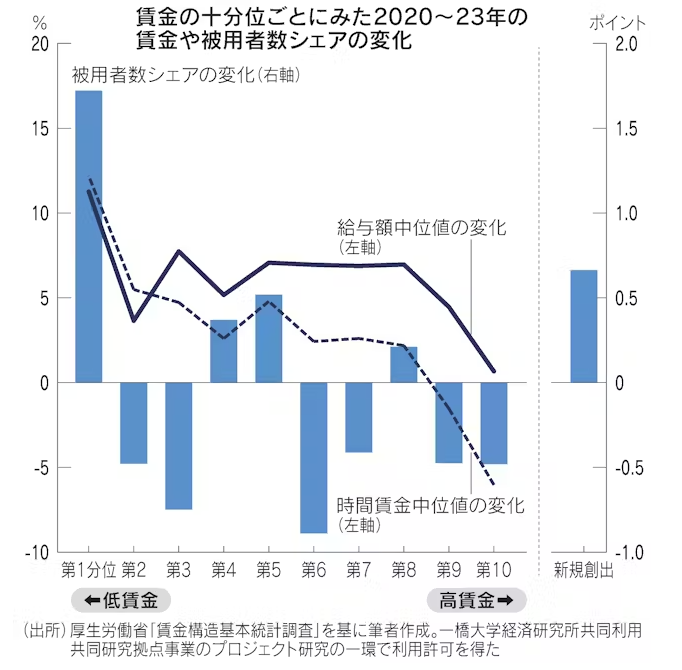

図は、各セクターで給与と時間賃金について中位値をとり、20〜23年の3年間の変化率を示したものだ。追加情報として、十分位セクターのそれぞれの被用者数で見たシェアが3年間でどれだけ変化したかを棒グラフで示した。20年時点では存在しなかったグループが23年に新しく観察されたため、これらだけを集めて新規創出セクターとした。

まず月給(実線)はどのセクターでも0を超えている。つまり増えている。とはいえ上昇幅は6%程度にとどまり、この程度の上昇では3年間の消費者物価上昇には追い付かない。実質給与額が低下し続けているというよく知られた事実と一致する。時間賃金(破線)の上昇はさらに鈍い。稼得所得が物価上昇に追いついていないという傾向は、時間賃金でみると顕著だ。

しかも、もともと賃金水準が上位5分の1にあったセクターでは破線は0を下回っている。つまり時間賃金はむしろ下落している。このセクターでは月給の伸びに対して労働時間の伸び(残業の復活)の方が顕著だったからだ。3年間の企業物価指数の伸び率は累積20%程度なので、最も高価だったこのセクターの被用者の価格は硬直性があるどころではなく、名目で低下しているばかりか、他の中間投入と比較しても安くなっている可能性さえある。

足元ですら、時間賃金が低下しているセクターがあるというわけだ。この統計的事実は無視すべきではないのかもしれないが、最上位セクターに属する被用者は製造業・複合サービス業、大企業、管理職、男性、正社員、大卒などで、比較的年齢が高く勤続が長いといった特徴がある。軽々にはいえないが、管理職の整理が進んでいるという多くの人のイメージと一致しており、時間賃金のこの部分の低下は説明がつきそうだ。

興味深いのは、月給や時間賃金の上昇は第1十分位に集中していることだ。同時に、この低賃金セクターは、3年という短い期間で1.5〜2ポイント程度、シェアを増加させ人数的にも増大している。販売店員、卸売小売・宿泊飲食サービス業、小企業、女性、非正社員、高卒などで、比較的年齢が高く勤続が短めといった特徴がある。

中位セクターの特徴についても触れておこう。30〜50%の間に入る中位のうち比較的低位にあるセクターでは、賃金は穏やかに上昇し従事者の数も増える傾向にある。福祉職や幼稚園保育園教員層がこの範囲に入る。ただし、パートタイマー、非正社員が多いのも特徴だ。他方、70〜80%の間に入る中位のうち比較的高位にあるセクターは技術者専門職を中心に構成され、フルタイム、正社員が多い。また23年時点のシェアは0.7%程度だが、新規創出セクターも賃金水準からするとこのあたりに位置しており、賃金が穏やかに上昇し従事者が増えている。

◆◆◆

以上見てきたように、賃金上昇は広範囲にわたり均等に起きているわけではない。低賃金セクターに偏って起きている。もともと賃金水準が相対的に低いセクターで働く被用者の平均的な労働時間は短い。被用者数でみたシェアも伸ばしているということは、このセクターで時間賃金が上昇しても国民所得はそれほど増加しないという関係が成り立つ。所得水準の高い高賃金セクターでは、管理職の再編に伴いむしろ時間賃金は低下しており、マクロレベルでの消費支出を抑える効果をもっているだろう。

一方、わずかながら中間層も再形成されつつある点にも注意してほしい。福祉職を中心とした中低位層、技術職を中心とした中高位層がそれに該当する。ただし、ちょうど中間50%近辺の事務職が減少しており、中間層全体を通算すると見えにくくなっている。

賃金上昇のまだら模様をみると、日本での賃金上昇という現象はマクロ経済的現象としてコストプッシュインフレと関連するだけではなく、年功賃金の修正と賃金格差の縮小、職種の再配置という再分配、しかも個別企業内の論理を優先した再分配も含意している点を見逃すべきではない。

元来、個別労使の賃金決定はあくまでも企業内の人事労務管理の調整と再編の範囲で行われ、産業全体などナショナルレベルの要素を個別交渉に反映させるための役割を担ったのが春季労使交渉(春闘)だった。ところが1980年代以降産別交渉がほぼ消滅し、個別交渉に純化した春闘の意義はほぼなくなっていた。

ここ数年、久々に「春闘」の文字が新聞紙上をにぎわせ、復活も取りざたされたが、フタを開けてみると賃金上昇はばらつき、足元でも80年代以降の傾向は変わっていない。政府や産別が何と言おうと、実際のところは個別企業の人事労務管理の変化に従った職種再編の賃金調整の域を出ず、マクロ経済政策的観点は重視されていなかったと解釈できるからだ。この解釈は「一発満額回答」のタネ明かしでもある。

筆者は日本の労働市場の特徴は、政府の介入でも法律による規制でもなく、労使自治によるルール形成にあると主張してきた。本稿はラフな推論だが、最近の賃金上昇をみても同じことがいえるかもしれない。

2024年6月3日 日本経済新聞「経済教室」に掲載