「円滑な労働移動」への関心が高まっている。ただ、この話題は繰り返し議論されてきた。例えば高度成長期が終わる前の1966年には既に、今に続く職業転換給付金制度、つまり職業訓練を通じた職種転換への補助金が設けられている。

高度成長期は、石炭や軽工業から重工業へと、産業構造のみならず雇用機会の地域分布が大きく変化した時期でもあるので、円滑な労働移動が希求されたことはうなずける。石油危機時には一時的に雇用維持の方向に振れたが、80年代には「とらばーゆ」や「フリーター」の新語が流行するなど転職活動が活発化した。

バブル崩壊に際して第8次雇用対策基本計画(95年)は「失業なき労働移動」を政策目標として掲げた。本格的なネット時代に入ると「フリーエージェント社会の到来」(ダニエル・ピンク著、原著2001年)が宣言されるなど、活発な労働移動は常に労働政策の目的であり続け、労働市場の現状把握の焦点だった。

その背景には日本の労働市場が硬直的だという考え方がある。だが頑健な根拠を求めると意外に難しい。既に四半世紀にわたり議論され続けている解雇規制緩和論が良い例だ。日本の解雇規制は「事実上解雇できない」ほど厳しいとされる。

しかし経済協力開発機構(OECD)が作成した解雇規制指標でみると、日本は各国平均よりもむしろ規制が緩い。中小企業での解雇の頻発や裁判での和解額の低さなど、厳しい解雇規制では理解できない実態も報告されている。最近の金銭解雇擁護論では、中小企業の労働者の雇用保護を強めるためとその理由が変わってきているが、その場合、現状の中小企業での生産性悪化は硬直的な労働市場によっては説明できない。

統計的にも労働移動率や転職率といった数値の解釈には注意が必要だ。企業内異動や労働契約の更新の計上方法は、企業の範囲や労働契約の定義に依存するので、国や統計によって全く異なる。ある仕事から別の仕事への移動が、日本では企業内異動として、他の国では企業間移動として計上される場合、労働市場における資源配分という意味では同じでも、後者の方が移動率や転職率が高くなる。

◆◆◆

労働市場の硬直性を観察するには、制度や客観的統計などの外形的情報だけに頼らず、使用者や被用者の意向から接近するという方法もある。後者の例として、リクルートが実施した「就業者の転職や価値観等に関する実態調査2022」を見てみよう。ウェブ調査として20〜59歳を対象に実施され、うち現職正社員で前職非正社員を除いた7804人を分析対象とした。

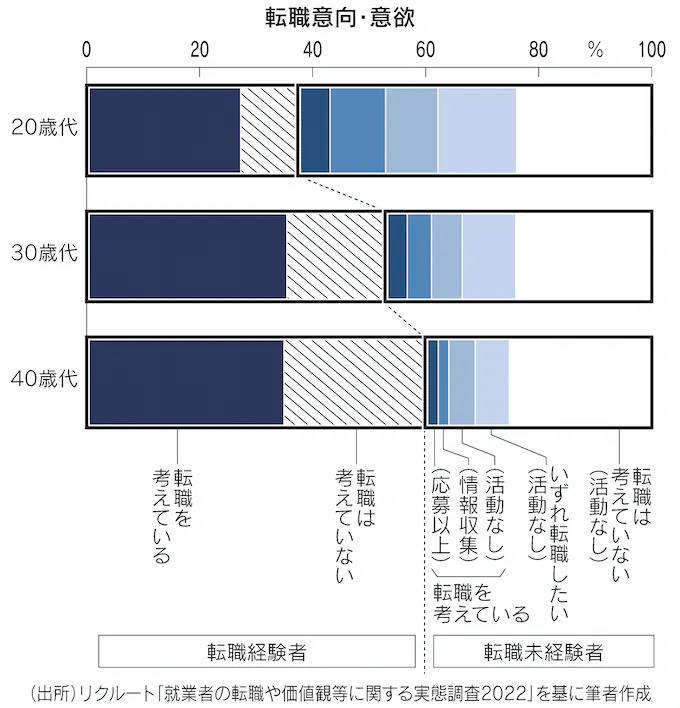

図は公表資料を基に、調査時点で転職経験者と未経験者に分け、それぞれについて転職意向と意欲を集計し直したものだ。標本は年齢階層別に集められているが、一定の前提に立てば、20歳代から30歳代、40歳代へとライフサイクルをたどるものとして解釈できる。

転職経験者は20歳代で40%弱、30歳代で50%強、40歳代で60%程度と上がる。計測方法は違うが、17年の「就業構造基本調査」では、現職正社員で転職経験者は25〜34歳で35%、35〜44歳で47%、45〜54歳で38%なので、20歳代と30歳代については偏りはなさそうだ。

転職意向・意欲は正社員といえども一律でなく、個々人によって大きく異なることがわかる。第1に転職未経験ながら転職を考えることすらしない層が20歳代でも20%強おり、この比率はまるで根雪のように年齢が上がっても残り続ける。第2に転職を考える人でも具体的な行動を起こしているのは、その半数にとどまる。第3に40歳代では転職を経験していてもなお、半数以上が転職意欲を示す。

◆◆◆

円滑な労働移動という標語は、どの背景をもつ被用者に対して発せられているのだろうか。

1番目の層を考えてみよう。日本的雇用慣行のコア層の比率はおおむね2割強といわれ、企業内でのキャリア形成に満足している層とも解釈できる。転職を考えもしない理由としては、初職のマッチングが優れていたケースや、現職の居心地が良すぎて働きが悪い人たちとやゆされる状況などが思いつく。自分の状況や将来をよく考えていない被用者が確率的に20%強存在するという可能性もある。

それぞれの理由にとっての円滑な労働移動の意味を考えてみると、まず現職が適職であればそれ以上の労働移動は必要ない。解雇規制の緩和や早期定年制度の導入などによる円滑な労働移動は、この層にとっては使用者の論理で離職させられることを意味する。

ただし、実際に働きが悪い人たちがこの層を作り出しているとしたら年齢が上がるほど比率は高まるはずだが、同調査はその傾向を示していない。一方、よく考えていない被用者に対しては円滑な労働移動は、現状を教え将来に備えるように諭す意味をもつ。

結局、1番目の層にとって円滑な労働移動がもつ意味はまちまちであるうえ、シェアが20%強にとどまることも考慮すると、円滑な労働移動の実現のためにこの層に働きかける優先順位は高くないだろう。

次に2番目の層だが、同調査によれば、その主要な理由は「希望にあう求人がない」という市場要因を除けば、「時間がない」や「やり方がわからない」だった。このとき、円滑な労働移動とは、転職活動時間の確保やセミナー、エージェントの利用などコンサルティングの充実を意味する。

3番目の層の背景としては、転職したにもかかわらず働き方の満足度が低いという事情がある。従ってこの層についての円滑な労働移動とは、とりも直さず仲介サービスの質の向上を意味すると解釈できる。

2番目の層と3番目の層を合わせると約半数に達しており、転職意欲があっても行動に移さない被用者への支援の優先順位を上げることは十分に現実的だ。急速に発達している人工知能(AI)マッチングの恣意性や独占力など技術的側面に留意しながら、転職理由の正確な把握、技能形成を意識した転職活動の促進など、可能なことは多い。

円滑な労働移動についてまず考えるべきは、転職意欲がありながら具体的行動を起こしていない被用者への支援や、転職活動に不満な被用者への対応だろう。

そのためには、仲介サービスの制度的位置づけを問い直すのも一案だ。例えば仲介サービスは労使不介入を原則としながら、実質的に人事部の選考代行と見られることもある。典型例は19年に問題となった「リクナビDMPフォロー」だ。こうした場合には、仲介サービスが被用者のキャリア形成を考慮する必然性は乏しく、被用者の仲介サービスへの不信感を生む。

企業横断的労働組合が普及しない現状では、仲介サービスに仲介成立後の労使関係に一定の責任を持たせて、求人側だけでなく被用者との継続的関係も促し、必要なら再転職の機会を提供する動機を与えるなど、労使中立を保障する方向への制度変更があり得る。

2023年4月12日 日本経済新聞「経済教室」に掲載