米議会で大統領貿易促進権限(TPA)法が可決され、10年に及ぶ環太平洋経済連携協定(TPP)交渉妥結の道がついに開かれた。TPPが成立すれば、日米を含む太平洋沿岸諸国12力国の間で国際貿易と投資が自由化される。

安倍晋三首相は、日本経済の再生をめざす一連の政策として、アベノミクスを推進してきた。4月の米議会での首相演説は好感を持って迎えられた。この演説の中では、TPPの経済的・戦略的意義が強調されている。TPPは、首相が掲げる日本の成長戦略の要石だ。首相は日本に貿易・投資機会を創出すべく、改革の重点となる産業をすでに狙い定めている。

日本の経済産業研究所(RIETI)は今年5月、筆者と野村浩二・慶応義塾大准教授、米商務省経済分析局(BEA)のジョン・サミュエルズ氏による共同研究「日米間産業競争力の半世紀 1955~2012年の価格水準指数と生産性ギャップの分析」を発表した(http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/15e054.pdf)。本稿では、この研究に基づき日本がめざすべき成長戦略を検討したい。

◆◆◆

日米間の価格競争力は、日本円か米ドルに対して過大または過小評価されている度合いに表れる。両国内で生産される全品目の生産価格差(円/ドル)を、円ドルの市場レートと比較することにより、価格競争力を数値化できる。

日本の円建て価格と米国のドル建て価格が等しくなるような為替レートを購買力平価と呼ぶ。例えば、05年の国内総生産(GDP)1単位を日米で比べると、購買力平価は1ドル=124.9円だった。このときの市場レートは同110.2円であり、両者の比率が価格競争力となる。つまり、05年には円は対ドルで13%過大評価(円が割高)されていた。このため日本で活動する企業は、13%の価格上の不利を乗り越えないと、国際市場で米国製品と競争できない。同様のことが、個々の品目についても当てはまる。

日本が52年に主権を回復してから85年のプラザ合意に至るまで、円は対ドルで過小評価(円か割安)されていた。おかけで日本は、良質な労働力の活用、資本形成の推進、生産性のめざましい向上を通じて高度成長を遂げることができた。ちなみに、生産性はインプット1単位に対するアウトプットを意味する。

日本の2桁の高度成長は73年の第1次石油ショックで止まったが、91年の「バブル崩壊」までは米国を上回るペースで成長を続けた。円が対ドルで過大評価されるようになったのは85年のプラザ合意からで、95年にピークに達する。その結果、日本の輸出は落ち込み、経済成長は減速した。成長の鈍化は、資本形成の大幅縮小、雇用の減少、生産性の伸び悩みにも表れている。

95年以降、日本は行き過ぎた円高の是正に20年を要した。この期間はよく「失われた20年」と呼ばれる。ようやく07年に為替レートは購買力平価に近づいたが、米国発の07~09年の金融・経済危機で再び大幅な円高に振れた。当時、ベン・バーナンキ議長が率いる米連邦準備理事会(FRB)は量的緩和に踏み切りバランスシートを大幅に拡大させたが、日銀の白川方明総裁は追随しなかった。

11年10月に円は対ドルで歴史的な高値を記録した。その後は緩やかに下がり始めたものの、安倍首相が就任した12年12月の時点ではまだかなり過大評価されていた。円の下落に拍車がかかったのは、13年3月に黒田東彦総裁が就任し、日銀が量的緩和を採用してからのことである。ようやく日本の対米価格競争力が回復したのは15年2月だった。

◆◆◆

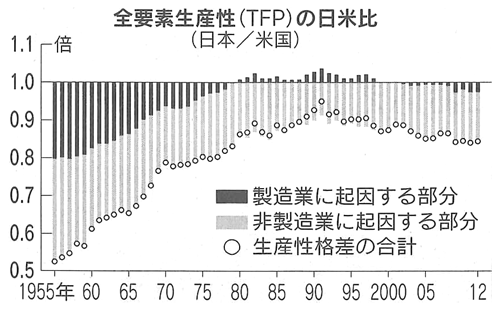

日米間の価格競争力は、両国間の生産性格差を映し出す鏡だといえる。共同研究で判明した55~12年の日米間の生産性格差を図1に示した。具体的には全要素生産性(TFP)の日米比(日本/米国)で、1倍に近づくほど日本が米国に追い付いたことを意味する。丸印が生産性格差の合計を示し、棒グラフの色の濃い部分が製造業、薄い部分が非製造業の格差を表している。

日本の主権回復から3年後の55年の時点では、日本の生産性は米国の50%程度にすぎなかった。この格差は30年以上かけて徐々に縮まり、91年にほぼ拮抗する。その後の20年間では、日本の生産性は伸びが鈍化する一方で、米国はわずかながら加速した。日米格差は91年以降しばらく縮小傾向にあったが、その後拡大に転じ、12年には80年代前半の水準まで戻ってしまった。

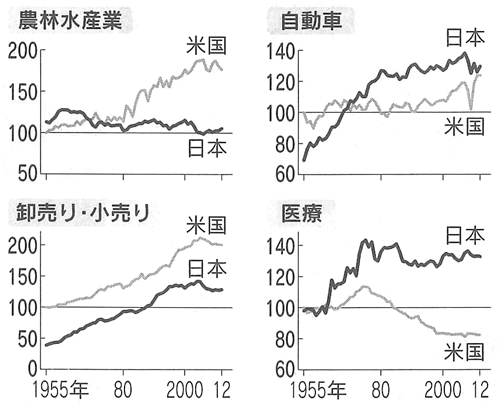

製造業の生産性では、機械などの組み立てよりも、化学や一次金属などの材料で日本が相対的に優位となってきている。図2に示すように、日本の自動車産業は70年代から米国よりも高い生産性を維持してきたが、07~09年の金融・経済危機後の米国での大々的な業界再編を受け、格差はほとんどなくなっている。

また、両国には生産性向上の余地が大きい産業がある。米国にとっては医療だ。日本の医療産業の生産性は70年代半ばから横ばいだが、米国は一貫して下がっている。医療サービスの測定方法には両国ともに改善の余地はあるが、こうした傾向を変えるものではない。生産性改善には抜本的な制度改革が必要だが、それに成功すれば、膨張する一方の医療費に悩む米政府は予算の圧迫から逃れられよう。

日本にとって改善の余地が大きいのは農業である。日本の農業は70年代半ば以降、生産性が全く伸びていない。これに対して、米国の農業の生産性は一貫してハイペースで伸びている。安倍政権は、農業を生産性向上の重点分野としている。だがそのためには、農業協同組合の仕組みに始まる大規模な制度改革が必要だ。農協は日本の農業の生産・流通コストを大幅に押し上げ、日本人の生活水準の向上を阻んできた。

ほかにも、日本には生産性の向上を期待できる産業がある。非製造業6業種(不動産、電力・ガス、建設、金融・保険、その他サービス、卸売り・小売り)は、国際競争からほぼ遮断されているうえ、政府の価格規制や参入障壁により国内での競争からも保護されている。生産性向上の機会を生かすには、参入障壁の緩和、価格競争を阻む規制の撤廃、外資による日本への直接投資および国内資本による対外直接投資の奨励が必要だ。

◆◆◆

日本の失われた20年と米国発の07~09年の金融・経済危機という2つの要因は、両国に潜在的な経済成長の機会を残したともいえる。TPPは、貿易と投資の活性化を通じて米国の経済成長を促すだろう。日本の場合は、TPPを国内の改革と結びつけ、対内・対外直接投資を促すなら、最大限の効果を得られるだろう。それによって日本の成長戦略は軌道に乗り、失われた20年を本当の意味で終わらせることができるはずだ。

2015年7月21日 日本経済新聞「経済教室」に掲載