2 ドイツと比較した日本の中小企業の海外展開の特徴

2-(2)通商白書による分析(続)

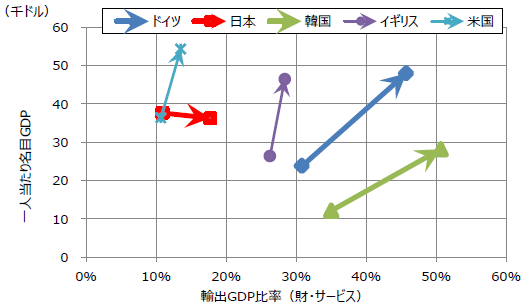

以下は、2000年から2014年への2点間の推移を示すことで、輸出比率の水準・変化と一人当たりGDPを示したものである(通商白書2016)。

ドイツは、輸出が大きく伸び、かつそれが経済成長に結びついているが、日本は、輸出が伸びず、しかも輸出が経済成長に結びついていないことがわかる。

2000年以降、ドイツや韓国は、少子高齢化が進み、国内市場が縮小しているため、果敢に輸出に取り組み、それを経済成長につなげてきた。世界をみても、ドイツや韓国をはじめOECD主要国の多くが、輸出の拡大を通じて経済成長を図っているのに対し、日本は、依然として輸出比率が低い水準にとどまり、輸出の拡大を通じた経済成長を実現できていない。輸出の増加は低いものの少しは増えているが、それが経済成長にむしろマイナスに寄与しているのはなぜだろうか。日本の経済構造によほどの欠陥があるとしか言いようがない。

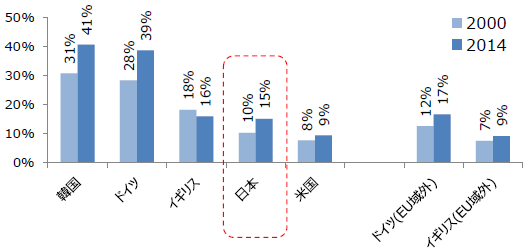

以下は、財輸出対GDP比の水準と変化(2000年、2014年)をプロットしたものである(通商白書2016)。

2014年を見ると、韓国やドイツは、財輸出の対GDP比が約4割と高い水準にあるが、日本は15%とかなり低い。ドイツについては、EU域外に限定しても17%であり、なおも日本よりも高い。

かつて日本は「原材料を輸入し、それを加工して輸出し、外貨を稼ぐ輸出立国として経済が成り立っている国」と言われたことがあった。本当にその通りだったのかどうか、今では怪しい限りだが、少なくとも今は、輸出立国などとはとても呼べない。

ドイツも韓国も日本も少子高齢化が進み、国内市場が縮小している。そのため、ドイツも韓国も、外国に活路を見いだそうとしている光景を見ることができる。一方、日本は、外国に活路を見いだそうとすることなく、立ち止まって、何もしないで、じっとしているように見える。

筆者が、「ドイツは、製造業の輸出がドイツ経済を支えている基盤である」、と言うと、「ドイツにとって安いユーロを利用してEU域内に販売しているだけだ」という人が多いが、下の図を見ていただくとおわかりのように、EU域外にも多くの輸出をしている。米国、アジアなどに出かけて行って販路開拓をしている。日本からの輸出が少ないのは、日本人にはそうした外国に出かけて行って販路開拓をする人が少ないからだ。日本人は国内で安穏としたビジネスを続けているのだろう。

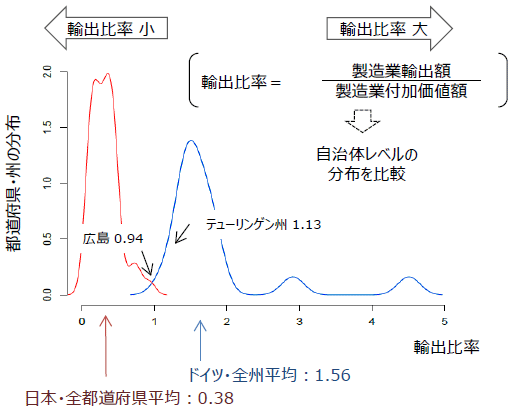

以下は、日本とドイツの自治体ごとの輸出比率分布を示したものである(通商白書2016)。ちなみに、輸出比率は、以下で定義する。

輸出比率= 製造業輸出額/製造業付加価値額

ドイツ各州の製造業輸出比率は、日本のいずれの都道府県の輸出比率より高い。日本の都道府県のうち、輸出比率が最も大きいのは広島県であるが、ドイツ各州の輸出比率が最小のチューリンゲン州よりも低い。

チューリンゲン州は、ドイツの内陸にあり、旧東独に属する州であるため、ドイツ全体の中では経済発展は遅れている。そこからの輸出が、日本のどの都道府県よりも多い、ということは日本からの輸出がいかに少ないかを象徴している。

以下は、日本とドイツの自治体ごとの輸出伸び率の分布を示したものである(通商白書2016)。

ちなみに、輸出伸び率は、以下で定義する。

輸出伸び率= 2013年製造業輸出額/2008年製造業輸出額

世界経済危機の前後にかけて、日本では、全都道府県の7割に相当する33都道府県が輸出を減少させた。一方、ドイツでは1州を除き、輸出を増加させている。

日本の全都道府県の平均は▲2.54%であるが、ドイツの全州の平均は+2.47%である。ドイツでは輸出を極端に減らした州はないが、日本は▲10%程度の減少を示したところは多く、中には、▲30%、▲20%という大幅なマイナスを示した都道府県もいくつかある。輸出に対して極めて脆弱な経済構造であることが推察される。

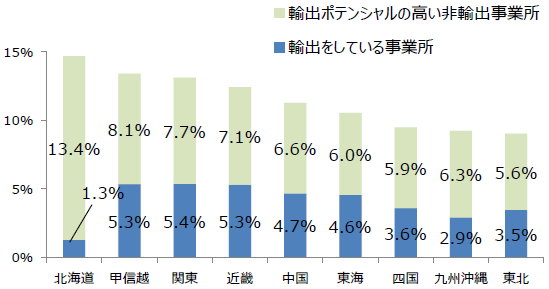

日独両国の産業構造に詳しいドイツ人は、ほとんど全員が、「日本の中小企業の技術力はドイツに遜色ない。だが、ドイツの中小企業と比べて決定的に違うのは、国際化していないことだ」と声をそろえて言う。だが、詳しく分析してみると、日本には国際化できる実力のある中小企業は多い。

では、なぜ外国に出かけて行って、国際化しないのだろうか。筆者には、この点が不思議で仕方がない。実力がないから、国内にとどまって、事業を小さく行っているのであればまだわかるが、外国に出て行っても十分な実力を持っていながら、国内にとどまっている理由がわからない。

筆者には、そうした姿は、企業経営者のどこかに欠点があるとしか見えない。

輸出ポテンシャルの高い非輸出事業所

業種・地域ごとに、輸出を行わない事業所のうち、輸出を行う事業所よりも高い生産性(従業員あたりの付加価値)を有する事業所。

(以下、続く)