2 ドイツと比較した日本の中小企業の海外展開の特徴

2-(2)通商白書による分析

通商白書は、2013~2016年にかけてドイツ経済を集中的に分析し、特集記事を組んだ(筆者も一部の作業に参加)。その中で、中小企業の海外展開に関しても日独比較の分析を行った。以下、主な結果を紹介する。

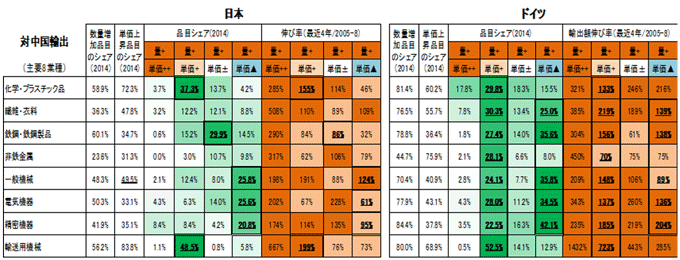

まず、対中輸出の日独比較である。2005年から2008年までの対中輸出の「輸出額」と「単価」の双方を見ると、ドイツからの輸出は、主要8業種全てで「輸出額」と「単価」の双方が増加している一方、日本からの輸出は、主要8業種の中で、「輸出額」が増加しながら「単価」が下落している業種が多い。

すなわち、対中輸出では、日本企業は自ら価格競争に突入しており、一方、ドイツ企業は高付加価値・高価格を追求しており、その路線で成功している。日独企業の間では、向かう方向が逆になっている。

よく日本企業の関係者から、「中国市場では価格競争に巻き込まれる」という話を聞くが、この結果を見る限りでは、巻き込まれるのでなく、自ら価格競争に突入している。ドイツ企業は、価格競争を避け、高付加価値・高価格路線で成功している。この結果を見ると、日本企業はドイツ企業ほど、高付加価値・高価格で商品を提供するほどの高い技術力は持っていないのではないか、結局日本企業の競争力とは、低価格を売りにすることがメインなのではないのだろうか、日本企業の技術力は高いと言われていたが、それは東アジアでの話であり、欧米先進国と比較すると、さほどではないのではないかと思ってしまう。

以前、日本企業を辞めてドイツ企業の日本社長になられた方にインタビューしたことがあるが、「日本企業で働いていたときは、安くていいものを作れ、と言われてきたが、ドイツ企業では、いいものを作って高く売れ、と言われており、まったく正反対のことを言われ、とまどっている」との発言を聞いたことがある。

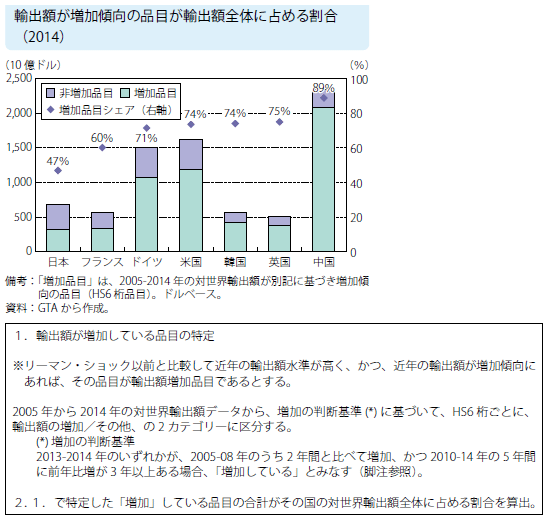

以下は、輸出額が増加傾向の品目が輸出額全体に占める割合の各国比較である(2014年)。このうち、ドイツは、輸出額1500億ドルのうち増加品目が71%である。日本は、輸出額が700億ドルしかないにもかかわらず、増加品目が47%しかない。ここに記されている他国は増加品目が60~70%となっている。中国を見ると、輸出額が2300億ドルもあり、かつ増加品目も89%もある。売れる商品をどんどんと輸出しているので、輸出金額も急速に増えている好調なスパイラルになっている様子がうかがえる。日本は、これらの国と比較しても、増加品目の割合は極端に低い。

日本企業は売れなくなった製品を作り続けていて、世界市場で伸びている新しい製品のニーズを捉えていないことがわかる。だから輸出額も伸びないのだろう。日本経済は、国内市場だけでなく、輸出市場でも、デフレスパイラルが起きている。

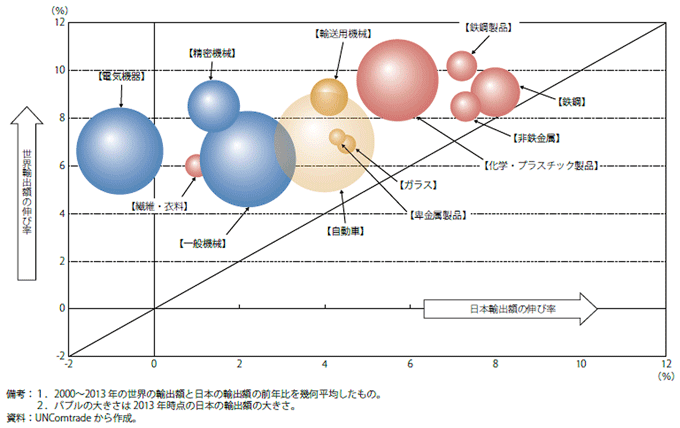

以下の図表は、縦軸に「世界輸出額の伸び率」を、横軸に「日本輸出額の伸び率」をプロットしている。図の中央には45度線をひいている。すなわち

45度線より上:「世界輸出額の伸び率」>「日本輸出額の伸び率」

45度線上: 「世界輸出額の伸び率」=「日本輸出額の伸び率」

45度線より下:「世界輸出額の伸び率」<「日本輸出額の伸び率」

である。この図を見ると、すべての品目で、

45度線より上:「世界輸出額の伸び率」>「日本輸出額の伸び率」

となっている。日本は「輸出力」で世界の競争に負けている。

特に印象的なのは、これまで日本の競争力が強いとされてきた品目でさえ負けていることである。

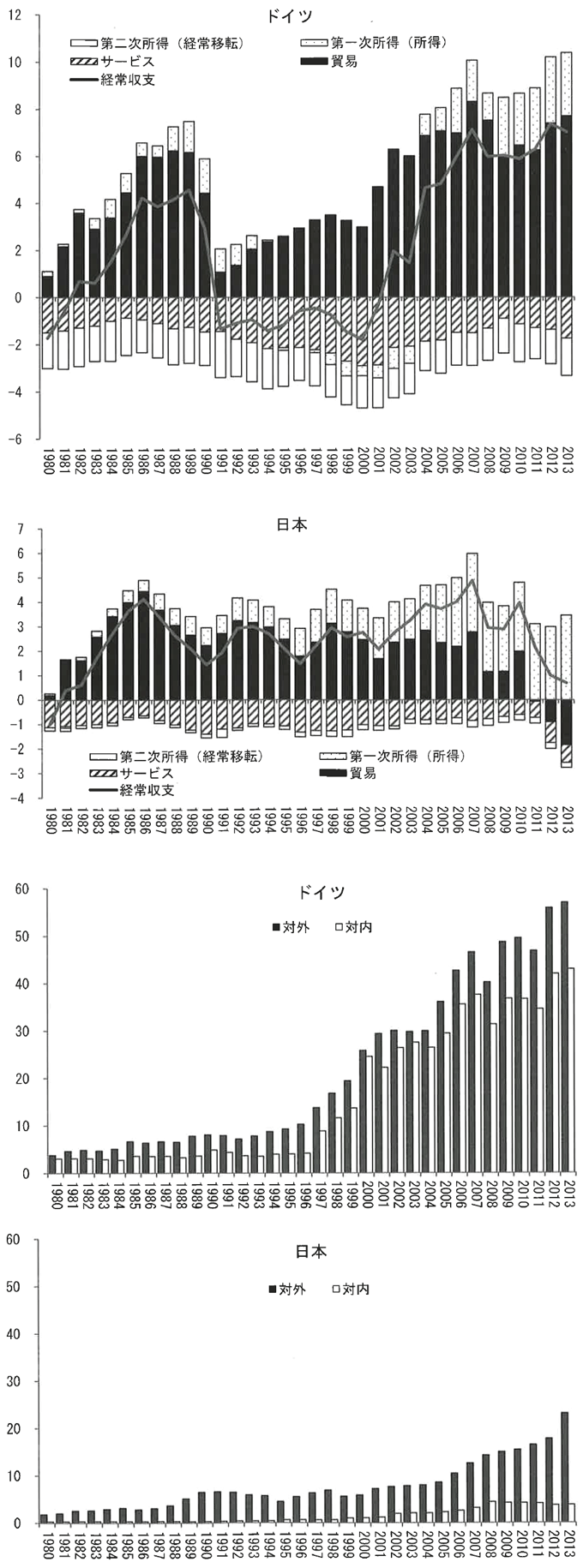

以下に示すように、ドイツは日本と比べて、貿易黒字が大きく、対内・対外直接投資も大きい。

(以下、続く)