6.日本の分析

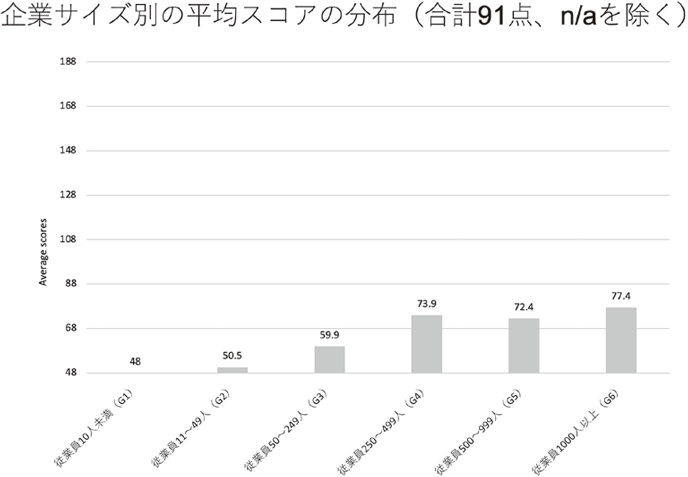

ここでの調査では、企業規模別の平均スコアを出すために48の質問を4ポイントで区分しており、全てをポイント化すると全部で192ポイントとなるが、全ての91のデータの中から、従業員が10名以下をG1、11〜49名をG2、50〜249名をG3のように6つのグループに分けて調査した(図19)。企業数はG1が1社のみ、G2は10社とそのように区分すると、日本で明らかになったことは、G6のように大規模企業の方がスコアも高く、250名から500名のG4以上が大きいとなっている。G4〜G6はほぼ同じ結果となっており、それ以外に特に目立った差は見られない。

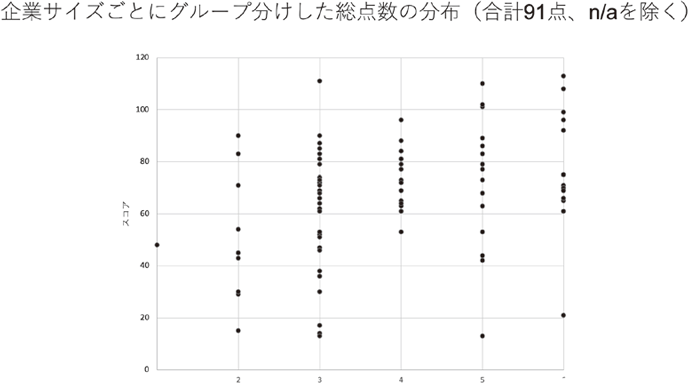

図20では従業員別に小規模企業から大規模企業までグループを6つに分けたうち、どれほどのポイントを回答しているのか示したものである。従業員が少ないG1を除き、全てのグループでスコアが40〜50の平均となっており分散が大きい。G3では最も低いのは13ポイントで、最大では111ポイントにもなる。それぞれの回答には大きな幅があることが明らかとなった。非中小企業のG5を見ると、ポイントは最小で13だが最大では110ポイントとなっている。回答でのポイントはG3とG5とG6で最高スコアがほぼ同じで幅が大きい回答であった。これが日本企業の特徴である。

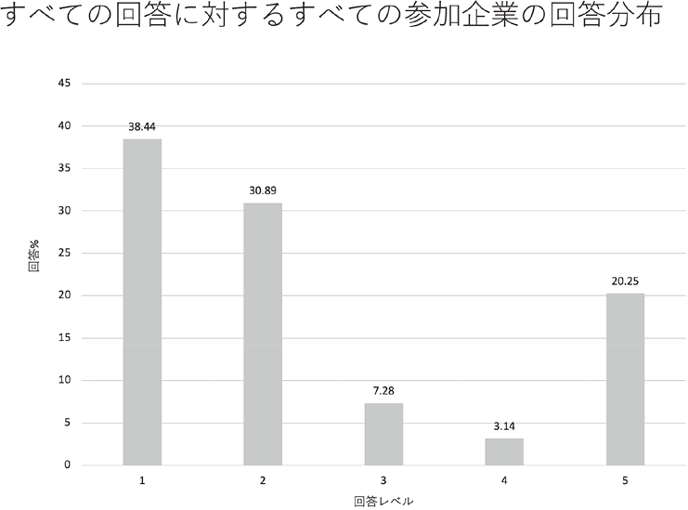

図21は回答のレベルの1から5までで回答数を調べたもので、日本企業は主に1を回答した企業が多く、1と2の回答だけで69.3%となっている。これが日本企業の特徴である。一方で、3と4についての回答は企業が限りなく少なく、10.4%しかない。ドイツ側の回答とは明らかに異なることで、DXに関しては日本企業が課題を抱えていることが分かった。

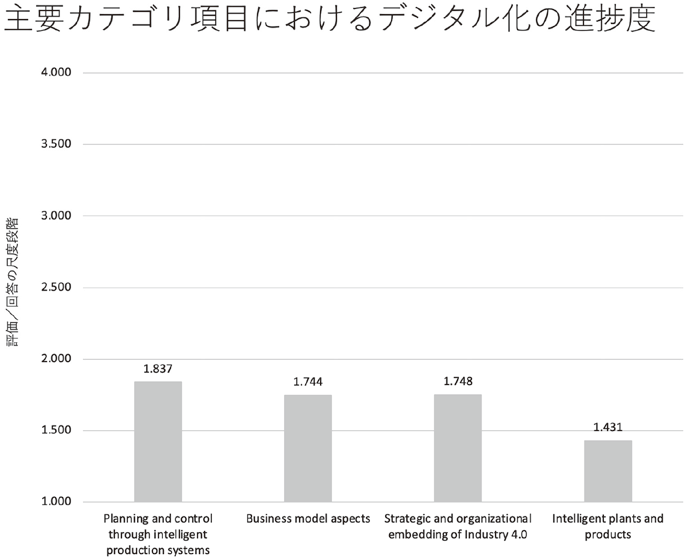

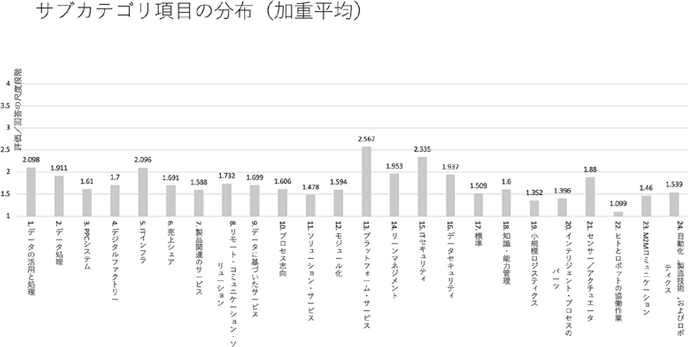

図22は各主要カテゴリーに属する個別の質問に対する点数からデジタル化の進捗を確認する。デジタル化はほぼ1・2・3・4の順に進んでいる。

プラットフォーム・サービスが日本企業の場合は高く、ドイツと比較すべきポイントである。次に多いのがITセキュリティであり、これらは日独比較すべきポイントである(図23)。

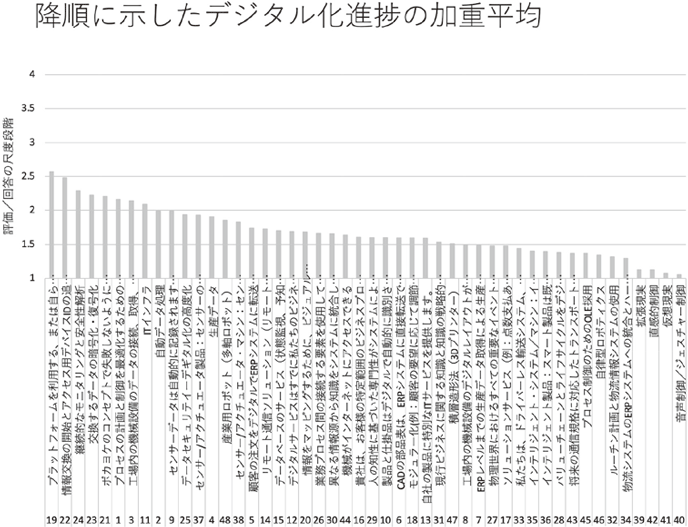

デジタル化の進捗がどの順序となっているかを見ると、回答のポイントが高かったものを左から並べて、最も高いのがNo.19のプラットフォーム・オペレーションの活用であった(図24)。しかし、この項目は「はい」または「いいえ」の回答(1または4)を求める唯一の項目である。これを除くと、最高スコアは「22. 情報交換の開始とアクセス用デバイスIDの追加(許可されたデバイスとユーザーへの制限)」の2.48点であった。最低スコアは「40.音声制御/ジェスチャー制御」の1.06点である。2点以上の項目は7つある。順に減少していくと音声制御や仮想現実はほぼ少なくなっているのが日本企業の特徴である。

日本企業の特徴として、回答1以上を回答した上位レベルの企業が、下位層で1などを回答している企業が多い。上位企業は2や3を回答しており、上位企業と中位企業ならびに下位企業とで、どの質問に対する回答スコアであったかを比較できる。日本企業とドイツ企業でどの質問が違う結果なのかを見るべきだが、日本企業はドイツよりDXでは遅れ気味であることが分かった。

出典:

本稿は、政策情報学会誌第17巻P17-40に掲載された下記の研究者の共著論文である。

藤本武士(立命館アジア太平洋大学国際経営学部教授・立命館アジア太平洋大学次世代構想センター: APU-NEXT ディレクター)

岩本晃一(独立行政法人経済産業研究所リサーチアソシエイト・APU-NEXT 客員メンバー)

難波正憲(立命館アジア太平洋大学名誉教授・APU-NEXT メンバー)

Gerrit Sames, Dr., Professor(für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mitam Fachbereich Wirtschaft an derTechnischen Hochschule Mittelhessen)(注1)

Tim Maibach, MA(wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Wirtschaft an der Technischen(注2)