2016年4月、経済産業研究所に「IoT、AIによる中堅中小企業競争力強化研究会」を作った(筆者が主催、プロジェクトリーダー)。現在もなお、同研究会はオンラインの形態で続いている。

コロナ前は、モデル企業が参加し、研究会メンバーがアドバイスすることで、企業にDX投資をして頂いて売り上げ増の成果を出し、それを研究成果として世の中に普及することをミッションとしていた。コロナ後は、オンラインを用いて、これまで研究会に関わってこられた方々70~80名を対象とした話題提供と質疑という一般的な研究会の形態に変わっている。中小企業DXを研究する一種の小さな学会のようになっている。

今回の原稿は、そのなかでも、特に参加者から高い評価を得た澤田氏からの話題提供である。澤田氏は、研究会発足当初からの委員であり、産業技術連携推進会議IoTものづくり分科会会長をされ、製造業のデジタル化の分野では日本を代表する研究者と言って良い。

以下、澤田氏の原稿を紹介する。

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

澤田 浩之

1. はじめに

異なる装置や事業所間でインターネットを経由して各種の情報を交換し、操業の効率化を図る「つながる工場」は、次世代高効率生産の鍵となり得るものである。しかしながら、企業の認識には大きなばらつきがある。特に中小企業では、IoT の手法や効果の認識が不足し、しかも対応できる技術者がいない場合も少なくない。 本事業では、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)と公設試験研究機関(公設試)との間に地域との共同研究に利用可能な実験環境を「つながる工場テストベッド」として構築し、互いの協力により、地域企業の IoT 活用促進と課題解決を図るための方法論の検討を進めている。本事業により、産総研から公設試に対する技術指導や人材育成を行い、最終的には、公設試が中心となり、地域で自律的に成果普及や課題解決のできる体制の構築を目指している。

2. 事業開始までの経緯

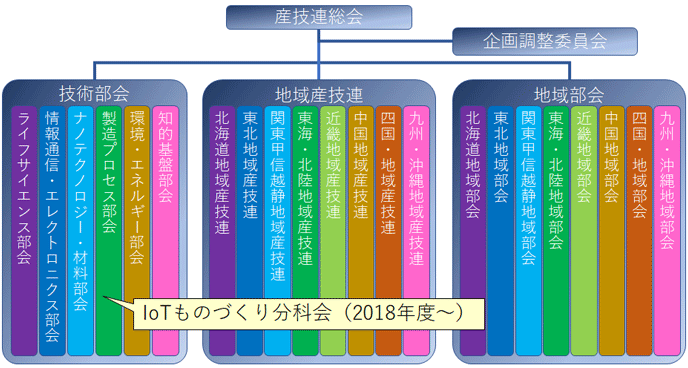

本事業に先立つ2018年4月、産業技術連携推進会議(産技連)(注1)製造プロセス部会の中に、設計・製造を含むものづくり分野におけるIoTに関わる情報共有や研究交流の場を提供することを目的として、IoTものづくり分科会が設立された。産技連とは、都道府県や市区町村等の公設試相互および産総研との連携を通して、我が国の産業の発展に貢献することを目的とする組織であり、産総研が事務局を務めている。図1に組織図を示す。

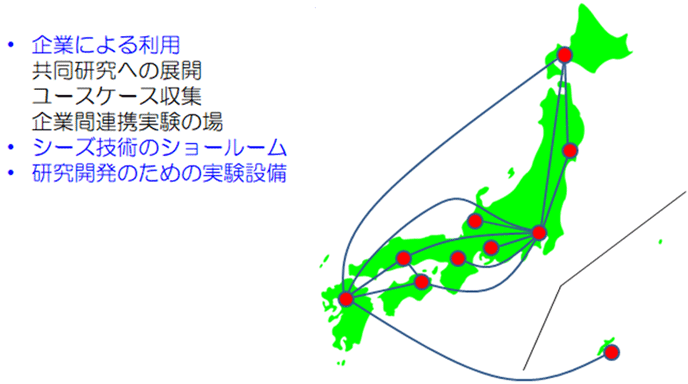

IoTものづくり分科会の設立に当たり、広域テストベッド構築という将来展開構想(図2)を打ち出したところ、それが2019年度のグローカル成長戦略(注2)の中で取り上げられ、以下の提言が出された。

■産総研の「次世代地域センター方式」導入

- 公設試の設備と、産総研の設備をリアルタイムでつなぐネットワークシステムを導入し、スマート工場のテストベッドを構築することで、地域企業等のIoT導入支援体制を強化する。この取組の延長線上に、地域ごとの拠点の充実を図る。

- このような新しい地域センターの形となるモデル事業(「次世代地域センター」(仮称))について、産総研の研究拠点の地域分布も意識しながら、実施を検討する。

この提言を受け、2020年度より本事業が開始されることとなった。

3. 事業概要

本事業は2020~2022年度までを第1期、2022~2024年度までを第2期とし、産総研と公設試による共同研究という形で実施されている。2022年度は第1期の終了年度であり、同時に第2期の開始年度に当たる。それぞれの参加公設試を以下に示す。

■第1期: 2020年7月から2023年3月

- 北東北技術連携推進会議(青森・秋田・岩手3機関合同)

- 静岡県工業技術研究所

- 福井県工業技術センター

■第2期: 2022年6月から2023年3月

- あいち産業科学技術総合センター産業技術センター

- 四国モノづくりDX研究会(徳島・愛媛・香川3機関合同)

- 山形県工業技術センター

また、事業の内容は以下の通りである。

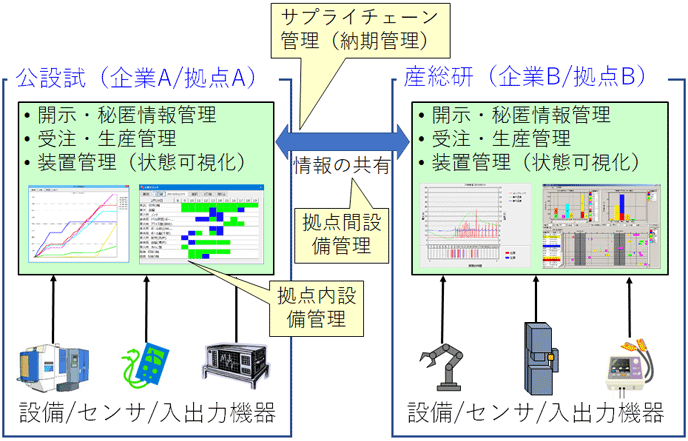

- 1)公設試および産総研の施設をそれぞれ一つの企業体と見立て、相手方装置の実稼働状況や操業状態を見える化する「つながる工場テストベッド」を構築

- 2)地域で関心の高い課題の解決可能性のデモンストレート、施設の公開や関連セミナーの開催を通じたIoT化に関する認識向上

- 3)テストベッドの構築、運用、活用を通じた、公設試におけるIoT指導人材ならびに地域企業におけるIoT活用人材の育成

- 4)地域企業の課題抽出と解決策の検討

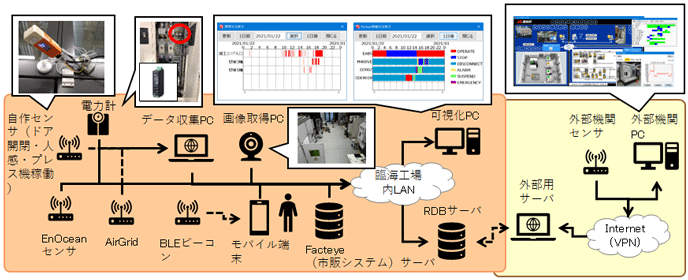

図3にテストベッドの構成を示す。このテストベッドでは、拠点内設備管理、拠点間設備管理、そしてサプライチェーン管理の模擬を想定している。

- 拠点内設備管理

施設内の設備、センサー、入出力機器のデータを収集し、分析することによって装置類の状態や稼働状況を可視化し、生産工程の管理を行う。 - 拠点間設備管理

公設試と産総研をそれぞれ1つの企業における異なる拠点と見立て、データ分析結果を共有することにより、拠点を越えた設備の管理を行う。 - サプライチェーン管理

公設試と産総研を、サプライチェーンを構成する異なる企業と見立て、受発注や納期の管理を行う。また、異なる企業間で共有すべき情報と秘匿すべき情報の区分についての検討を進める。

以上のような模擬環境の構成や運用を通じ、IoTを利用した課題解決の方法論の検討やIoTを活用するための人材育成を進める。

来るべきIoT時代のものづくりでは、ものづくり企業が主体となり、自らIoTを使いこなすことが重要であると言える。そのためには、自ら課題を見出し、解決策を考え、それをシステムとして実現できる人材を育成することが求められる。

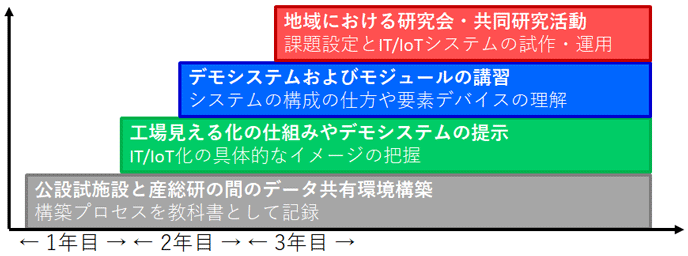

このような観点から、当事業では、テストベッドを以下のように活用することを意図している。

- 工場見える化の仕組みやデモシステムの提示

利用者が、実際に動作する個々の仕組みやデモシステム全体を見ることで、IoTの具体的なイメージを把握する。 - デモシステムおよびモジュールの講習

講習を受けることにより、システムの構成の仕方や要素デバイスの動作の仕組みを理解する。 - 地域における研究会・共同研究活動

公設試を中心とした研究会や共同研究を通じて、具体的な課題設定を行い、実際にIoTシステムを試作・試験運用する。

このようなテストベッドの活用により、図4に示すような人材育成のステップアップを図る。

4. 実施内容

4.1. リアルタイムデータ共有環境の整備

産総研では、研究拠点の1つである臨海副都心センターに「つながる工場モデルラボ」という実験工場を設置し、様々な機器や設備のデータ収集及び可視化環境の整備を進めている。その概観を図5に示す。

収集したデータはすべてデータベースに蓄積され、一元的に管理される。ここで作成したシステムの一部をテストベッドに活用し、以下に述べる3種類のリアルタイムデータ共有環境を整備した。これらのシステムの作成には、産総研が開発・公開しているITシステム構築ツールMZ Platformを用いた(注3)。

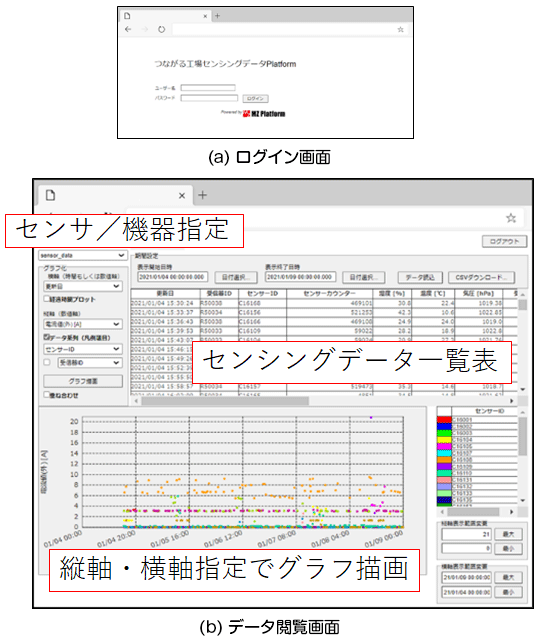

1) 設備センシングデータ閲覧Webページ

拠点内設備状況データ管理を想定したシステムとして、データベースに蓄積されている全ての計測データの閲覧とグラフ化を行うためのWebページを作成した。その画面を図6に示す。

本Webページでは、計測データ一覧表示の他、縦軸、横軸、凡例項目を指定したグラフ表示や、異なるセンサーからの計測データを比較するためのグラフの重ね合わせを行うことができる。

データベースへのデータ蓄積方法やWebページの表示や操作は、様々な書式の計測データに対応できるように汎用性を持たせている。従って、本データベースとWebページからなるシステムに対して新しく計測機器やセンサーを追加することも、また、他の環境へ移植して利用することも、容易に行うことができる。

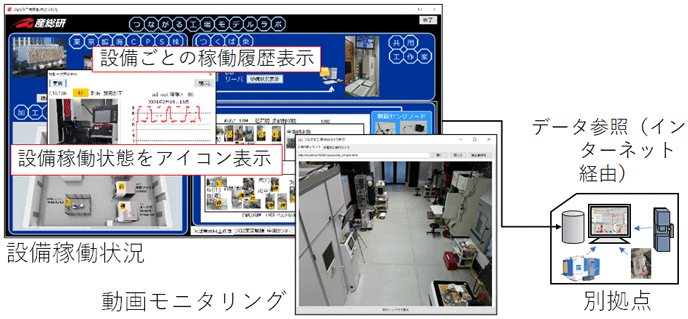

2) 設備稼働状況可視化システム

拠点間設備状況データ管理を想定したシステムとして、産総研設備(臨海、つくば東、九州)の稼働状態を示す産総研設備稼働状況可視化システムを整備した。その概観を図7に示す。

本システムは、インターネット経由でデータベースへ接続して電流データを取得し、それに基づいて個々の機会の稼働状況を判定して提示する他、動画によるモニタリング機能を提供するものである。データベースへの接続には、ssh(Secure Shell)による暗号化通信を使用している。

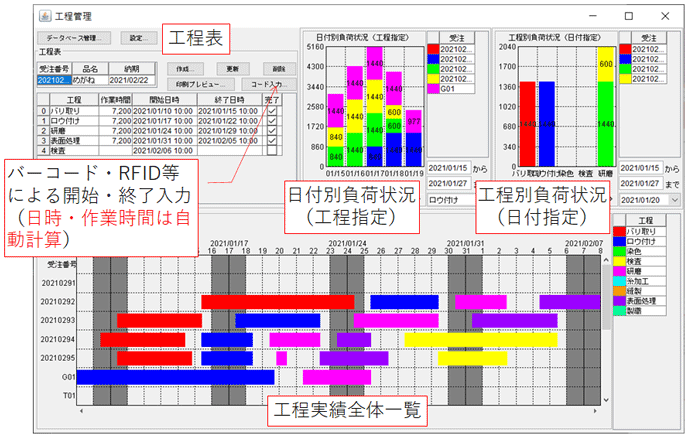

3) 工程管理システム

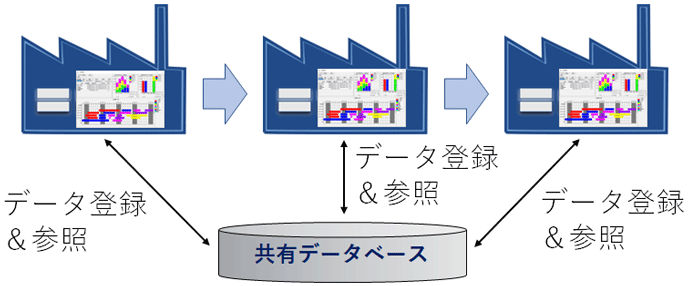

サプライチェーンにおける企業間での工程進捗状況の共有を想定し、工程管理システムを作成した。その画面を図8に示す。

このシステムは、サプライチェーンを構成する企業間や、同一企業の拠点間での納期管理の模擬を想定したものであり、工程実績の登録と参照を行うことができる。登録された実績は共有のデータベースへ蓄積される。そのデータは、他の場所で動作するソフトウェアからも参照され、進捗状況を示すガントチャートや負荷状況を示す積み上げ棒グラフといった形式で可視化される(図9)。データベースへの接続には、sshによる暗号化通信を用いている。

4.2. 第1期参加公設試における実施内容

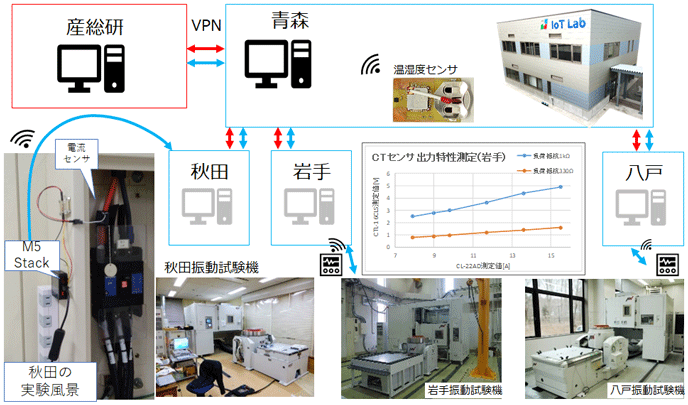

1) 北東北IoT技術分野研究会

青森、秋田、岩手の3県で構成する北東北IoT技術分野研究会では仮想広域公設試構想を掲げ、3県一体で北東北地域産業に対する支援活動を進めている。この構想に基づき、3県連携の情報共有環境からなるテストベッドを構築し、産総研システムと連携させている。その構成を図10に示す。

ここでは、3県共通の設備である振動試験機を対象として、その稼働状況や設備状態のデータを共有し可視化できるようになっている。可視化システムの開発には、産総研のMZ Platformとオープンソフトウェアを利用している。

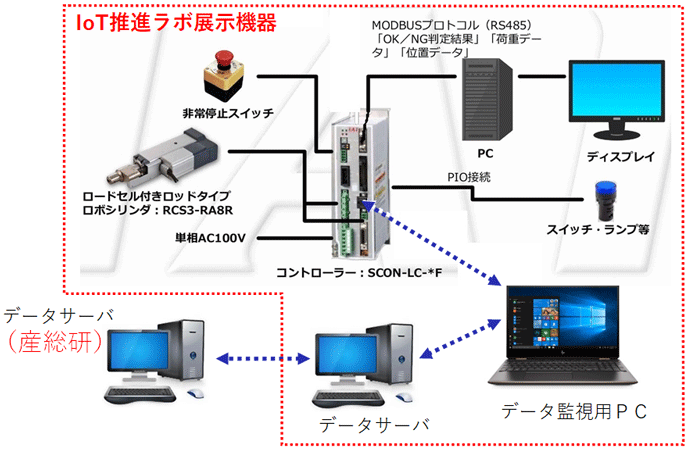

2) 静岡県工業技術研究所

静岡県工業技術研究所内に設置されている中小企業向けIoT導入支援拠点「静岡県IoT推進ラボ」では、地元企業のIoT機器や設備を実際に稼働できる状態で展示している。その1つとして電動サーボプレス機を対象に、プレス機稼働状況見える化の実例と産総研とのデータ共有を体験できる環境を構築した。その概観を図11に示す。

プレス機稼働状況の詳細データの取得と可視化には、産総研が開発したMZ Platformを利用している。

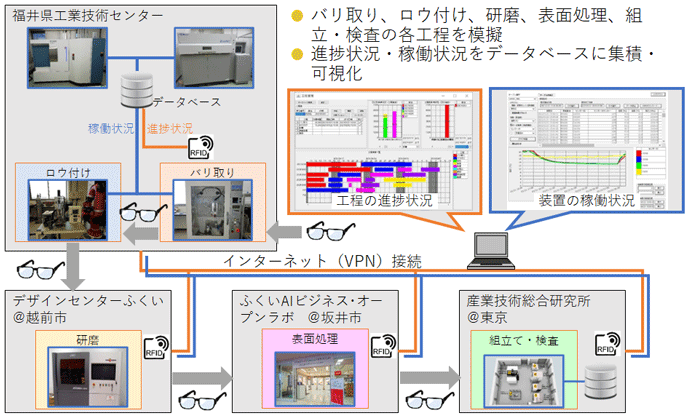

3) 福井県工業技術センター

福井県では、地元の眼鏡産業におけるサプライチェーンを想定した企業間工程管理システムのほか、個別の工程のIoT化デモンストレーションのために、眼鏡フレーム製造におけるバリ取り工程とロウ付けの模擬システムをテストベッドとして構築した。その構成図を図12に示す。

このシステムでは、福井県工業技術センター、デザインセンターふくい、ふくいAIビジネスオープンラボ、そして産総研をサプライチェーンにおける異なる企業と見立てた工程・設備管理を行えるようになっている。工程管理および稼働状況可視化のシステムには、産総研が整備したリアルタイムデータ共有環境を利用している。

4.3. 第2期参加公設試提案内容

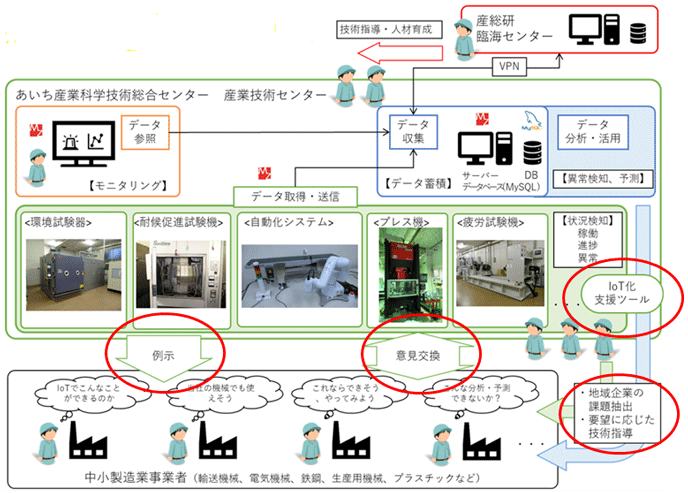

1) あいち産業科学技術総合センター産業技術センター

愛知県の提案は、地元のモノづくり中小製造業を対象としたIoT支援ツールのパッケージ化とそれを用いた伴走支援である。その概要を図13に示す。

センター保有装置をIoT化して例示し、それに用いたセンサーやソフトウェアをより汎用的なツールとしてパッケージ化整理する。これらのパッケージを技術指導に活用し、地元企業のIoT化を支援するというものである。このIoT化支援ツールの開発には、MZ Platformをベースとした産総研のスマート製造ツールキットを利用している。

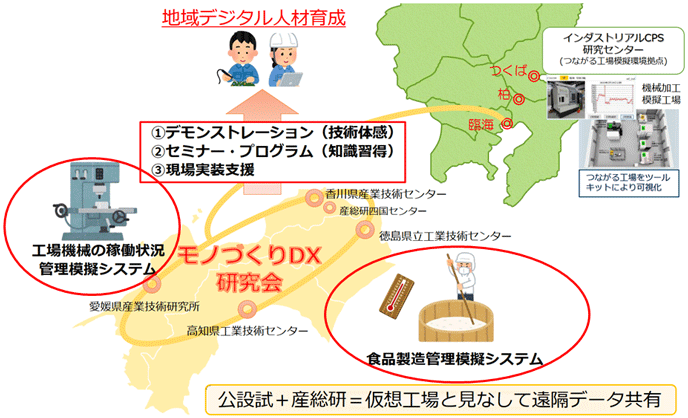

2) 四国モノづくりDX研究会

四国では、四国モノづくりDX研究会を通じた4県連携によるDX推進活動を進めている。今回の提案は、徳島県と愛媛県が中心となり、それぞれ食品・金属加工業を想定した模擬システムを構築し、現場実装のための支援と地域デジタル人材の育成を進めるものである。その概念図を図14に示す。

徳島県では酒造業における技能継承と品質維持向上、愛媛県では仕事のシェアリングも見据えた設備の有効活用を主な目標としている。

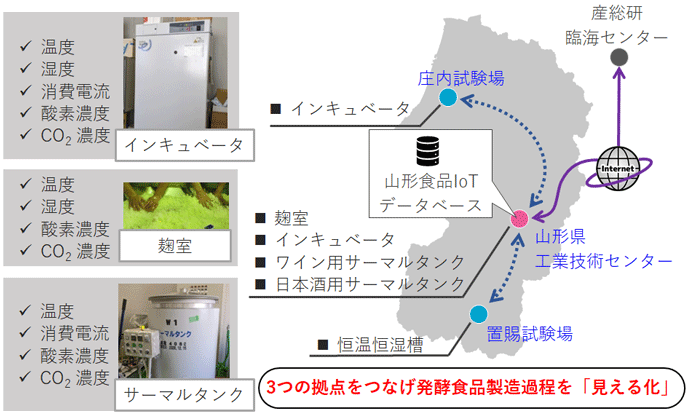

3) 山形県工業技術センター

山形県は、工業技術センターの他、庄内試験場と置賜試験場の3つの拠点をつなげ、品目ごとに工場を分散することも多い実際の食品加工業に近い形態のテストベッド構築を提案している。その構成を図15に示す。

酒造業を具体的な対象とし、発酵過程の見える化とそれによる品質維持向上ならびに現場作業負荷の軽減を目標としている。

4.4. 情報共有定例会の開催

2020~2021年度の第1期最初の2年間の事業活動を通じ、以下のことがわかった。

- Raspberry PiやM5Stack/Stick、Node-RED等、似通ったデバイスやソフトウェアを各公設試で利用していること

- 対象とする企業や具体的なアプローチ、支援の方法は公設試によって様々であること

こういった知見や経験を共有し、共通の知識基盤として利用できるようにすることは、個々の公設試における活動の推進のみならず、将来、地域の枠を超えた連携体制を構築するためにも有効であると言える。このような考えから、事業に参加する全公設試のメンバーによる情報共有定例会の開催を開始した。その概要は以下の通りである。

■情報共有定例会概要

- 内容:

- システム作りやイベント開催での工夫、苦労話、困り事など、技術面/運営面を問わないざっくばらんな意見交換

- 頻度:

- 毎月第4火曜日16:00~17:00

- 運営:

-

- Teams会議によるオンライン開催

- 話題提供は各公設試と産総研で持ち回り

本定例会は2022年5月に第1回を開催し、10月からは当年度の募集で採択された愛知、山形、四国(徳島、愛媛、香川)も参加している。本定例会は次年度も継続し、北東北(青森、秋田、岩手)、静岡、福井の第1期メンバーも引き続き参加することで合意している。

5. おわりに-事業終了後の展開-

IoTを含めてDXの普及支援は、地域で閉じたものとせず、地域の枠を超えた幅広い連携体制を構築し、それを基盤とした活動を継続していくことが有効であり、必要と考えられる。本事業終了後は、それまでに得た成果をもとに、産技連を基盤とした全国規模の連携体制構築へ向けた活動を展開する。

その一環として、事業終了後の2025年度を目途に、産技連製造プロセス部会IoTものづくり分科会内に「つながる工場研究会(仮称)」を設立する予定である。このことはすでに分科会内で承認されており、2023年度より、当事業参画公設試を中心として、その設立準備を進めている。