1 はじめに

2022年6月7日、岸田総理は、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとした新しい資本主義を実現していくため、岸田政権の今後の経済政策の基本方針である「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を発表した(注1)。

2021年11月に行われた衆議院総選挙では、各党とも経済政策として「配分」に重点を置くことを主張した。現在の岸田政権においても「成長と分配」は最優先の経済政策である。かつての第二次安倍政権下、それに続く菅政権下においても、名称こそ違え、経済を成長させ、その果実を国民に分配するという政策が、経済政策の中での最優先であった。

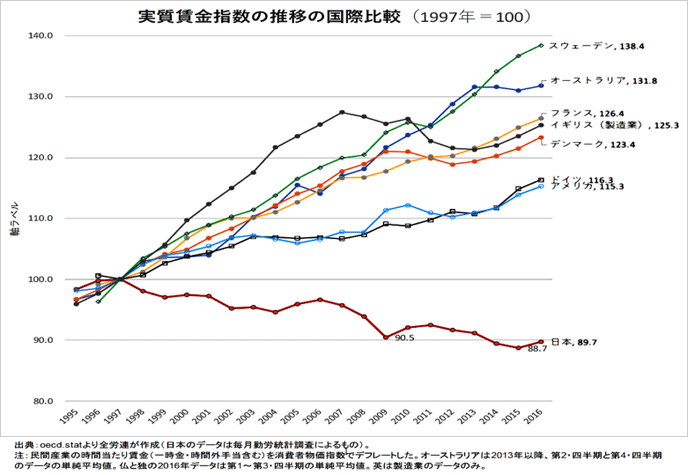

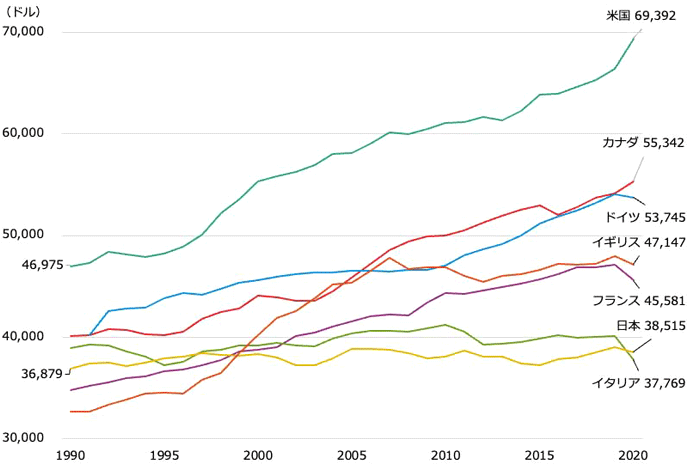

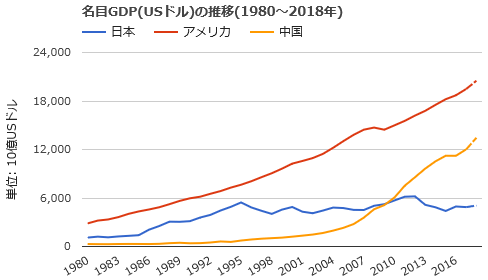

日本の「失われた20年」の期間中、賃金が上昇していないという指摘がある中で誕生した第二次安倍政権は、「アベノミクス」「3本の矢」を実施し、「トリクルダウン」により経済成長の果実を広く国民に波及させることを目指したが、当初想定していた「トリクルダウン」がほとんど起きず、一部の層に富が蓄積されたままで、大多数の国民の賃金はほとんど上昇しなかった(図表1、図表2、図表3)。

3本の矢のうち、第一、第二の矢である金融財政政策はある程度うまくいったものの、第三の矢である成長戦略はあまりうまくいかなかった。その主体である企業がほとんど動かなかったからである。「企業が動かなかった」という点が現在の日本経済の最も深刻な課題といえる。

人間にとって、どんなに一生懸命働いても長期にわたって賃金が上がらないというのは悲しい。働く意欲を失ってしまう。しかも、企業による人材育成への投資は削減され、正規から非正規への転換も進んだ。「失われた30年」の間、日本人は企業から冷たく扱われてきたのである。

人間は、自分が働いて出した成果に比例する分だけ賃金が上がれば、すなわち生産性に比例して賃金が上昇すれば、満足するものだ。だが、この当たり前の現象が長らく日本では見られていない。

賃金の伸び率(実質)は、労働生産性の伸び率、交易条件の変化、労働分配率の変化により決まるとされている。これまで、労働生産性は、絶対水準が低いだけでなく、その伸びもとても小さかった(注2)。しかし、労働分配率がほとんど変化せず、もしくは低下し続けたため、賃金は、ほとんど変わらなかった(注3)。

そして、賃金の安い非正規雇用者が日本において大量に発生することとなった。非正規雇用者が増えたために、生産労働人口が減っているにもかかわらず、総労働者数は減っていないという指摘もあるくらいである。

非正規雇用者は、最終的には仕事に責任を持たないので、非正規雇用者の大量雇用が、日本製の製品・サービスの質を低下させたとする専門家もいる。国家財政は赤字が拡大しながら民間企業の内部留保は増加し続けたのである。

以上、これまでの経緯からみても、賃金を上昇させるためには、何よりも生産性を上げることが最重要課題である。生産性を上げることにより、賃金上昇を促すという最も基本的なアプローチである。

賃金を上げる源は企業の「付加価値」である。そのため、賃金を上げるためには、付加価値を増やすような投資を行う必要がある。

そうした投資を行うためには、従来とは違った抜本的な発想の転換が必要になる。異次元の経営と言っても過言ではない。そうした革新的な取り組みにチャレンジし、成功した企業だけが、従業員の賃金を上げ、優秀な若者の人気就職先となり、繁栄するであろう。