1 はじめに

コロナ禍でリモートワークが拡大しているが、世間の注目が集まっているのは、ホワイトカラーによるオフィスワークの領域である。一方、製造現場は、出勤して、モノと対峙しないいけない作業なので、リモートワークを検討する対象にはならない、というのが恐らく多くの人の考えではないかと思う。

だが、現実には、コロナ禍を契機に、製造現場でもリモートワーク化が加速化している。それを紹介しよう。

2 製造現場におけるこれまでのデジタル・トランスフォーメーション

第4次産業革命の進展の下、これまで製造現場でもデジタル・トランスフォーメーションは着実に進んできた。その背景は以下のとおりである。

(1)技術進歩

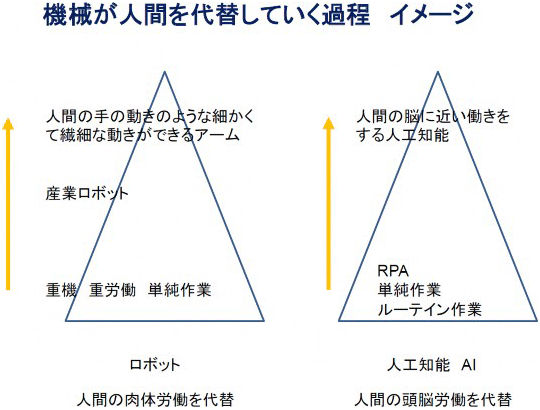

下記に全ての作業を人間が行う「人海戦術」の状態から、機械が担う作業と人間が担う作業への分化についてのイメージ図を挙げている。

技術進歩に伴って、これまで人間が行ってきたさまざまな作業が、機械が担う作業と、人間が担う作業に分化していく。

分化が進化すると、人間がどうしてもやらなければならない作業だけが残る。

人間に求められる能力は、ますます「高いスキル」が求められるようになる。

(2)熟練作業員の高齢化・不足化

日本全体の高齢化に伴い、製造現場で働く熟練作業員も高齢化し、かつ必要な人数自体が不足してきている。そのため、必然的に、不足した人数分や作業量分を機械で代替してきた。

3 コロナ禍で進んでいる製造現場でのデジタル・トランスフォーメーション

以上の通り、従来から製造現場では、デジタル・トランスフォーメーションが進んでいたが、さらにコロナによる追い打ちをかけられ、デジタル・トランスフォーメーションがさらに一層加速化することとなっている。

コロナ禍を要因とするデジタル・トランスフォーメーションはリモートワーク化である。既に技術的には可能ではあったが、なかなか導入する必然性が乏しかったが、コロナの影響を受けて、今、一気に加速している。

例えば、以下のような事例がある。

1)Webカメラで製造現場を離れて監視

2)製品の検査をリモートによる遠隔で実施

3)ほとんど人間の手のような繊細な動きが可能なロボットを導入(注1)(注2)

4)設計工程で用いている3D/CDADを自宅で使用

5)生産準備工程の支援ツールをリモートで自宅から操作

6)職人が自宅から沿革操作で工場内の溶接機を操作して溶接を行う

4 おわりに

ニーズがあるところに、製品は生まれる。オフィワークにリモートワーク化のニーズが生まれたのと同様、製造現場でもリモートワーク化のニーズは当然生まれている。企業はそのニーズを見逃さない。

製造現場でのリモートワーク化が進めば、製造企業の業務のなかで、本当にリモートワーク化が出来ない業務は、ほとんど無くなるのである。