1 はじめに

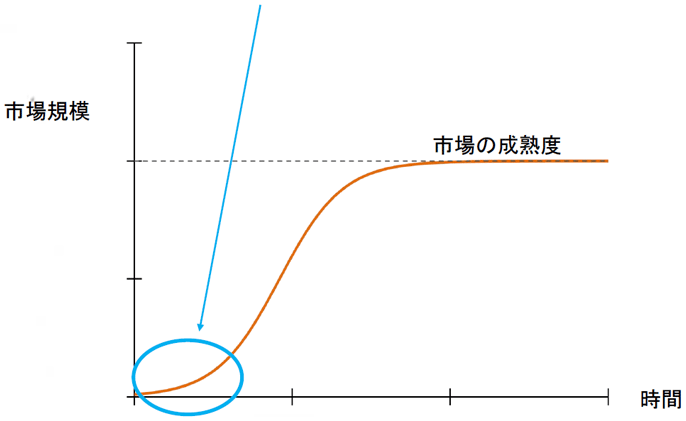

ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会(RRI)は、2020年10月12~14日の3日間、経済産業省との共催にて、『グローバルトップが語る 「製造ビジネスとパラダイムシフト」 』と題し、日独専門家国際カンファレンス( Japan-German Experts meeting ) 「ロボット革命・産業IoT国際シンポジウム 2020」 をウェブ開催した(注1)。

その趣旨は、「コロナ危機は、デジタル化を始め、ものづくりの在り方、グローバル化など多くの課題を私たちに問いかけました。IoT化が進めば、ものづくりは、本質的価値をデータや情報を介して効率的に進める時代がいずれきます。その構造はMaaSに代表されるように従来とは大きく違います。一言で言えばパラダイムシフトなのですが、この潮流は情報通信産業から電機、さらには機械分野に及びます。どう捉え対処すべきかなのか、日・米・独の研究分野のリーダーによる講演・ディスカッションを行います。また、課題解決の上で有効なシステム・アプローチに関し、産業IoTに関連する海外における実践の紹介や日独連携協力についてもご紹介いたします。」である。

そのうち、筆者は、10月12日のセッション2に出席した。そのテーマは、

Manufacturing policy in the world of post COVID-19

であり、出席者は、以下の通りである。

Prof. Dr. Reiner Anderl Chairman of Research Council,

Plattform Industrie 4.0 / TU Darmstadt

•

Prof. Dr. Fumihiko Kimura Chairman of International Standard AG,

Robot Revolution & Industrial IoT Initiative /

The University of Tokyo

•

Prof. Dr. Thomas Gries RWTH Aachen University

•

Mr. Koichi Iwamoto Research Associate,

The Research Institute of Economy,Trade and Industry (RIETI)

•

Dr. Youichi Nonaka Hitachi, Ltd.

この中で、私は、「Post COVID-19 ; 新しいデジタルビジネスモデルへの転換」のテーマでプレゼンテーションを行った。その概要は次の通りである。

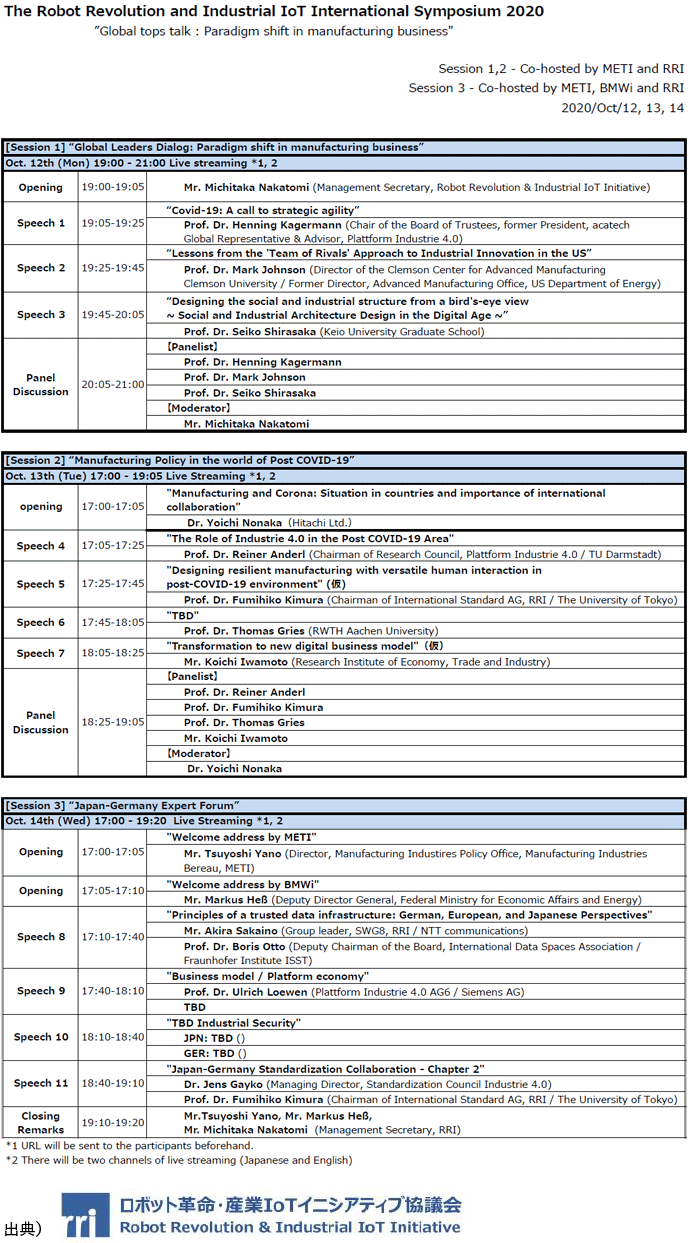

2 社会的ショックによる市場の転換

今回のCOVID-19による大きな社会的ショックにより、市場は短期間で大きく変化した。失われた市場を対象にビジネスとしていた人々は、嘆き悲しみ、その声がメディアなどでよく流れてくる。一方、新しく発生した市場もあり、そこを対象としてビジネスを行ってる人々は、実は売り上げを急速に伸ばし、利潤を稼いでいるが、ほとんど黙して語らない。そういう例は以下のようなものがある。

Covid-19以降、短期間で需要が急増した市場の例

〇 外出しない日常生活を助けるサービス

ストリーミングビデオの視聴

オンラインでの購入、配送サービス(Uber eats など)

日々の食材のネットでの購入

家の中で行う運動のための用品

〇 在宅勤務に役立つサービス

ビデオ会議用ソフト Zoomなど

リモートワークの設備・機材、ネットワーク

セキュリテイーの強化

〇 Covid-19対策用品

人工呼吸器

エクモ

防護服

フェイスシールド

マスク

また最近の新聞から引用すると、以下のような分野が新しく発生し急成長するであろう市場であることが分かる。

日本経済新聞からの引用記事 2020年

9月7日

タイトル「コロナ対策でロボ需要 人と協働、ファナック3倍に増産」

概要; 工場での感染リスクが高まる中、生産ラインで人間のそばで作業できるロボットの需要が高まり、ファナックは2021年には2020年の3倍に増産する。三菱電機や芝浦機械も参入する。

9月8日

タイトル「世界の稼ぎ頭、激変 コロナ下でIT躍進 四半期純利益、アリババ43位→9位」

概要; 世界の上場企業約4万4千社の純利益をランキングした。対象は、2020年3~5月期、4~6月期、5~7月期の決算。ITや半導体関連が躍進し、金融やエネルギー、自動車がランキングを落とした。新型コロナの影響でデジタル化や脱炭素が加速している。

9月9日

タイトル「生産回帰補助金競争率11倍、コロナ対策、1600億円に応募殺到」

概要; 国内への生産回帰を支援する政府の補助金への応募が圧倒。10月に採択予定の1600億円の競争率は11倍となった。応募は7月に締め切ったが、1670件(1兆7640億円)の応募があった。

10月20日

タイトル「コロナ下で時価総額が延びた企業、リモートが価値を生む」

概要; 日本経済新聞が売上高100億円以上の上場企業を対象に新型コロナウイルスの感染が拡大した3月末から半年で時価総額が伸びた企業をランキングしたところ、上位から、グローリー(ネット広告)が6.9倍、すららネット(デジタル学習教材)が6.9倍、チャンジ(情報システム)が6.1倍などとなった。デジタル技術企業が目立った。

日経産業新聞からの引用記事 2020年

9月18日

タイトル「都市再開発、八重洲のビルのコロナ対応、「触らず」徹底」

概要; 三井不動産や東京建物がウィズ・コロナ時代のオフィスはどうあるべきか、取り組んでいる。八重洲に建設するビルには感染防止や柔軟な働き方への対応がふんだんに盛り込まれる。丸の内や有楽町では街のDX化が進行する。都市の再開発はコロナとDXが鍵を握る。

時事ドットコムニュースからの引用記事 2020年10月15日

タイトル「ユニクロ最高益へ 1650億円、コロナ収束想定―2021年8月期」

「ユニクロ」などを運営するファーストリテイリングは10月15日、2021年8月期の連結純利益が前期比82.6%増の1650億円と、過去最高を更新する見通しだと発表した。 在宅勤務の浸透で、カジュアル衣料の販売が好調に推移していることも増益予想の背景にある。足元では、Tシャツやゆったりしたデザインのスカートパンツなどが人気を呼んでいる。

通常、市場はゆっくりと変化するため、製造企業は、売れない製品を停止し売れる製品を増やすことで、ゆっくりと対応すればよい。だが、大きな社会的ショックにより、急激かつ大規模に市場が変化することがある。そういった場合でも、需要がなくなった製品の生産を停止し、新しく需要が生まれた製品を開発し、増産するという対応は、基本的には何も変わらない。

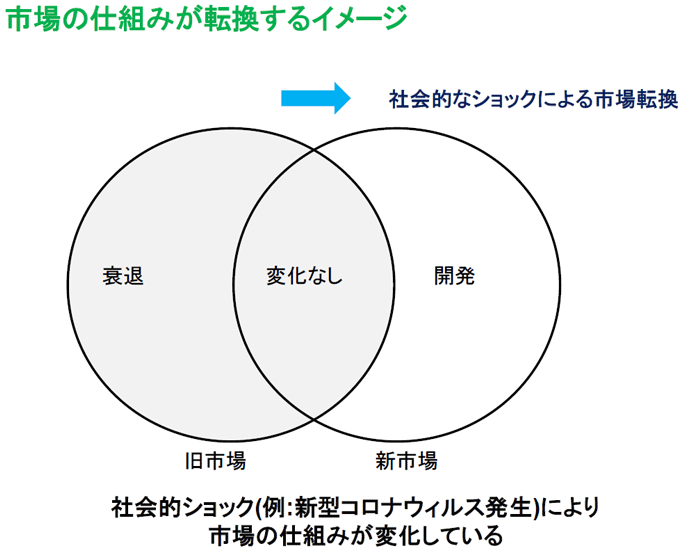

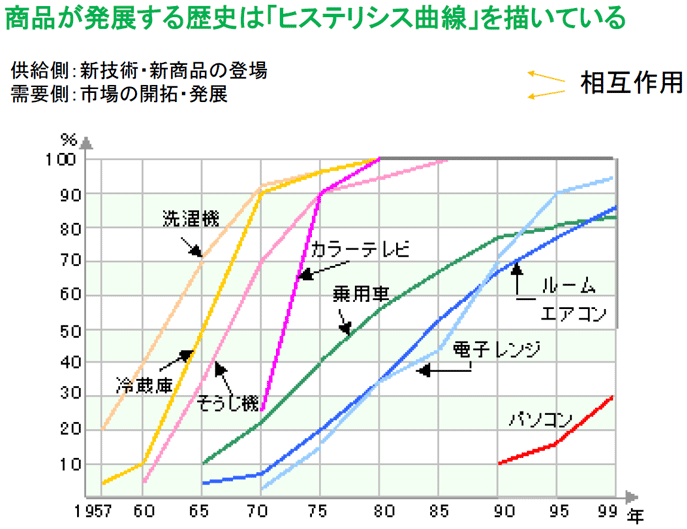

経済学の教科書によると、新市場の開拓・発展の初期において大きなシェアを得るものは、将来的に大きな成功を得ることにつながる。ゲームの勝者は初期に決定付けられるものである。現在は、まだまだ市場が成長する初期段階にある。現時点の市場が小さいからといって、ばかにしていけない。どんな市場でも最初は小さいものだ。携帯電話やパソコンも当初は小さな市場だった。現在小さな市場であっても。将来大きな市場に成長する可能性を秘めている。

3 今後の成長が期待される新しい市場

製造業における、下記の新しいデジタルビジネスモデルは、将来、大規模な市場へと発展すると予想している。

1 保守・点検サービス市場

2 カスタマイズ市場

3 リモートワーク市場

(1)保守・点検サービス市場

近年、保守・点検サービスが重視され始めた背景は大きく2点挙げられる。

1点目は、製造業を取り巻くビジネス環境の変化からによるものだ。

製造業のビジネス様式は現在に至るまで、「モノを販売する」ことにより主な収益を得るものであった。

しかし、市場が飽和するに従い、この様式を継続することが困難になった。

その結果、保守・点検サービスが従来のように副次的な収益手段ではなく、「モノの販売による収益」に次ぐ第二の大きな主要収益源として注目されるようになった。

2点目は、保守・点検サービスで大きく収益を得られる技術環境が整ってきたことにある。AI、IoT、5Gのような技術を駆使することで顧客に新たな付加価値の提供を可能とした。

保守・点検サービスとして、一部の人々は今でも、「機器の故障時に大急ぎで駆けつけて部品を交換する」ことで収益を得る、というイメージを持つと思うが、このビジネス様式では大きく収益をあげることは難しい。

例えば、三菱電機で最も収益をあげているサービスは「e-F@ctory」である。日立製作所の「Lumada」も、IoTやビッグデータを将来のビジネス提案の中心に据えるサービスである。

これらのシステムは、ある意味では保守・点検サービスであると理解してよい。これらのシステムは、既設の生産ラインや機械設備に実装することで、生産ラインや機械設備の稼働率を上げ、「止まらない機械」を目指し、機械を絶え間なく動かすことが可能となる。 これら両システムの売上結果からも、生産ラインや機械設備の稼働率を上げ、「止まらない機械」を目指すことで、絶え間なく動かすサービスに対する強い需要が見て取れる。

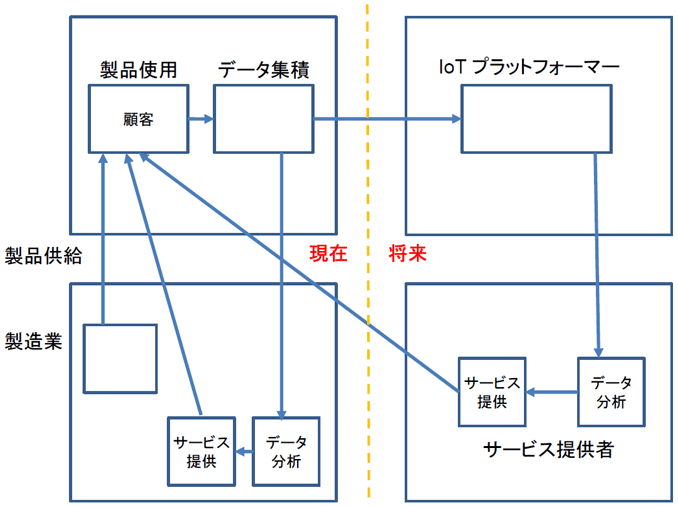

いくつかの製造企業は、自社の機械を販売し、動作状況をリアルタイムでデータを入手し、そのデータをAIにより分析し、顧客にサービス提供している。こういったサービスをすでに実施している企業もいるが、これだけではビジネスを拡大することは難しい膨大で多様なデータを集積するほど、より洗練されたサービス提供が可能となるため、可能な限り多くで多様なデータの収集は非常に重要である。

そのためには、グループ会社内外、そして海外製品に関する膨大なデータを集め、AIで分析することで、品質の極めて高いサービスの立ち上げが可能となる。

このような会社は、すでに米国やドイツ、そして他の国々ではすでに設立されている。

このまま日本企業が何もしなければ、日本の製造企業は単にデータを外国企業に提供するだけの存在になってしまい、日本の製造業は外国企業の下請けとなり、最もおいしいところは外国企業に持っていかれてしまう。

(2)カスタマイズ市場

センサーや半導体、メモリ、そして通信の容量などが急速に高速化、大型化、大容量化している。一人ひとりのニーズの把握が可能となるため、おのおのが必要とする製品やサービスに対する個別「カスタマイズ」が進むこととなる。

(3)リモートワーク市場

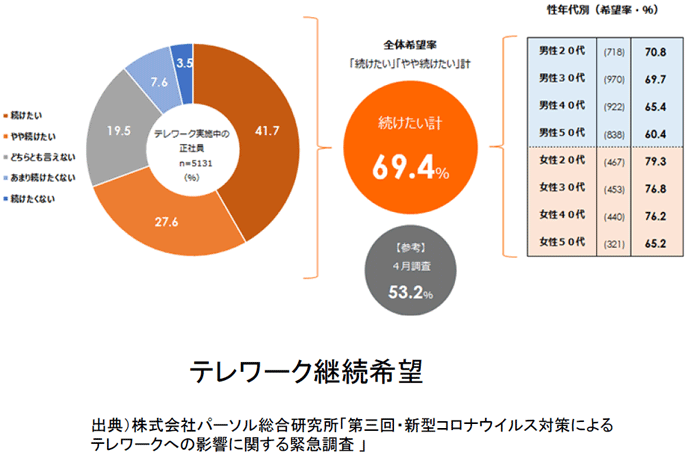

会社では、急きょ、リモートワークへの対応を実施したため、この事業に関わる市場の急成長が期待できる。新型コロナが収束後、各社が業績を回復すると、上記の流れがさらに加速すると考えられる。例えば、以下のアンケート調査にもその強いニーズが現れている。

第三回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査

全国の就業者 20~59歳男女、勤務先従業員人数10人以上

正規雇用 n=20,000 非正規雇用 n=1000

※第一回、第二回と比較するため、主に正規雇用の従業員の数値を用いて分析。

※調査結果の数値は平成27年国勢調査のデータより正規の職員・従業員 性年代(5歳刻み)の構成比に合わせてウェイトバック処理。

※グラフ中のサンプル数はウェイトバック処理後のサンプル数。

2020年5月29日~6月2日

調査モニターを用いたインターネット定量調査

株式会社パーソル総合研究所

新型コロナ収束後のテレワーク継続希望率は69.4%。4月は53.2%だったため、大きく上昇。「若い年代」や「女性」の継続希望率が高く、20代女性は79.3%にも及ぶ。

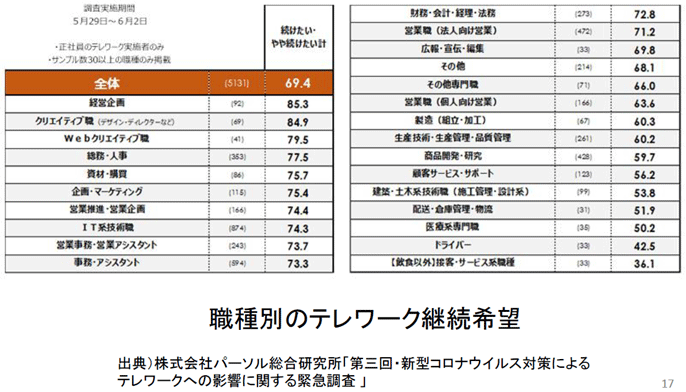

職種別にテレワーク継続希望率を見ると、経営企画(継続希望率85.3%)や総務・人事(同77.5%)などで高い。接客・サービスやドライバー、医療系専門職など、現場を持っている職種では低い。現在テレワーク実施率が高い職種は継続希望率も高く、職種による分化傾向はここでも見られる。

4 さいごに

人間と企業の行動が急激に変化することで、失われる市場も開拓・発展する市場がある。

新たな市場は間違いなく巨大でかつ、デジタル技術の有無により各社の優劣が決定付けられるものとなる。

今、われわれがなすべきことは、失われた市場に未練を持つことではない。失われた市場はさっさと諦めることだ。そして新しく生まれた市場を早く発見し、技術開発により、かつて家電分野で見られたように、市場の需要を刺激し、市場を急速に拡大させることだ。

以下の設備投資調査にも見られるように、すでに世の中の人々はこの方向に動いている。

2020年度の設備投資動向調査(日本経済新聞社実施)

対象 948社(上場企業、資本金1億円以上)

全産業の設備投資の計画額

19兆2395億円 対前年比▲1.2%

IT投資

4718億円 対前年比 +15.8%増

うち製造業 同 +20.3%増 (過去最高)

注1)