6 国際化の遅れ - ドイツとの比較で見えてくるもの -

6-2 国際化により「独り勝ち」したドイツ経済と日本経済の比較

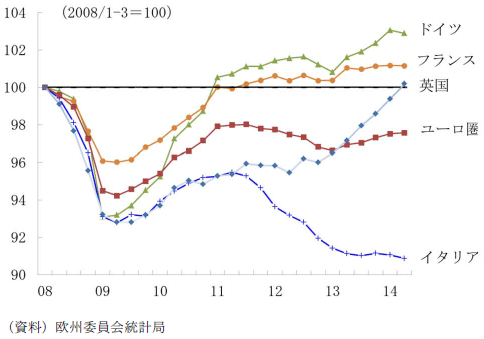

ドイツは日本と同様、製造業を主力産業(*)とし、人口減少・少子高齢化が進行している。ドイツの出生率は日本よりも低い場合が多い。1989年に東西統一、西独マルクの約1/10であった東独マルクを等価交換し、西独に比べて生産性が約1/3の東独2千万人を抱え込み、景気が大きく落ち込み、「欧州の病人(Sick man of Europe)」と呼ばれた。だが今やユーロ圏で最強の経済力を有し、「欧州経済のエンジン」「独り勝ちのドイツ」と呼ばれるまで経済発展に成功した。今や、ギリシャ問題や移民問題などを見ればわかるように、ドイツの経済力無くして欧州は存続しえない。

(*)製造業の対GDP比は、独22%、日18%、米13%、英10%、仏11%、韓31%(2013年世銀)。

(*)製造業の就業者数比率は、独17.3%(2011)、日16.6%。

日本はドイツに比べて、人口が1.5倍、企業数が1.5倍、GDPが1.5倍である。だが、ドイツは日本に比べて、年間労働時間が2/3しかなく、時間当たり賃金が1.5倍もある(*)。日本もドイツも製造業が主力産業であるが、ドイツの製造業の生産性は日本の1.5倍もある。ドイツに旅行すれば、すぐに分かることだが、ドイツは日曜日、商店街は全て休みになる。すなわち、365日のうち、1/7は経済活動を完全に休止している。平日は残業しないでさっさと家に帰り、戸外のレストランでながながとおしゃべりに興じている。それでありながら、「独り勝ち」といわれるほど強力な経済力を有している。週末でも、めいっぱい経済活動している日本は、そのドイツの2/3の生産性しかない。

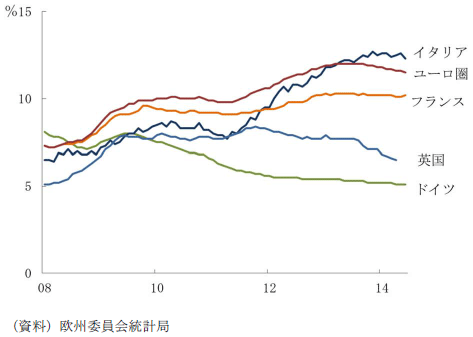

ドイツ人の労働時間は日本人の2/3であるが、生産性は日本人の1.5倍である。ドイツは、先進国の中で、雇用者数と賃金の双方とも伸び続けている唯一の国である。

(*) 1人当たり平均年間総実労働時間(就業者)は、ドイツ1,371時間、日本1,729時間(2014年)。

(*)1人当たりGPDはドイツ44,508ドル、日本38,440ドル(2017年OECD統計)。

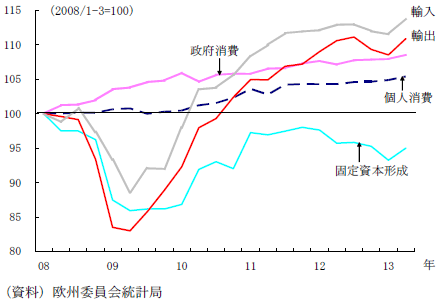

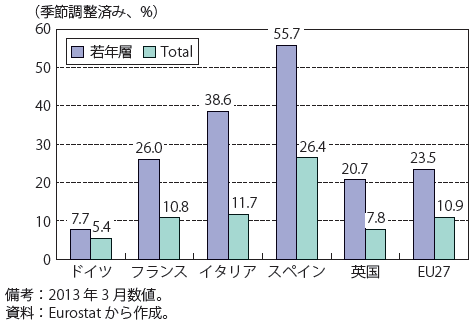

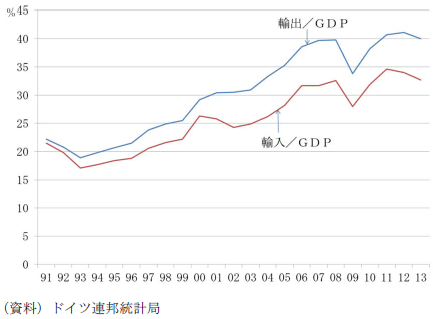

ドイツは「欧州の病人」となって以降、製造業、特に中小企業の輸出振興に取り組み、輸出主導による経済成長が定着した。経常黒字の対GDP比は、旧西ドイツ時代よりも大きい。内需は、人口減少・少子高齢化の影響で極めて弱いからである。失業率は、欧州先進国のなかでも極めて低く、特に若年失業率の低さが際立っている。ほぼ完全雇用を実現(失業率、2018年2月3.5%)したことは「ドイツの奇跡」と呼ばれている。

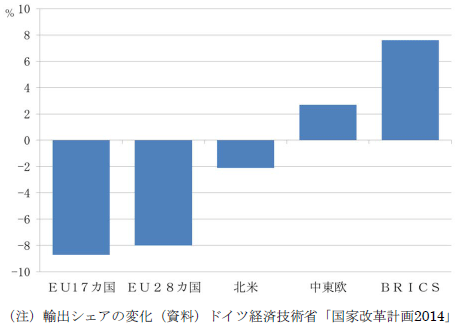

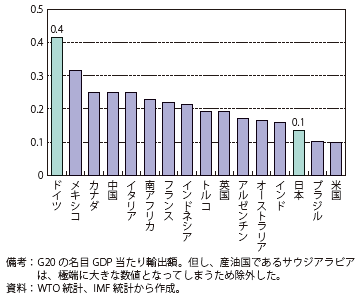

2017年のドイツのモノの貿易総額は世界第3位の貿易大国である。その輸出品目はドイツが強い国際競争力を有する工業製品であり。輸出増加先はBRICSである。EU圏内向けの輸出は減少している。すなわち、ドイツ企業は遠くBRICSまで出かけて行って市場開拓をしてことがわかる。全輸出額に占める中小企業の割合は約19%(日本は約3%)である。

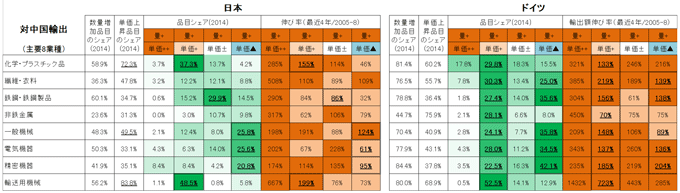

対中輸出の日独比較をすると、ドイツは、主要8業種全てで「量」と「単価」の双方が上昇している一方、日本は、主要8業種のなかで、「量」が増加しながら「単価」が下落している業種が多い。すなわち、ドイツ企業は価格競争を避けて中国向けに高付加価値の商品を高く売っているにも関わらず、日本企業は価格競争に自ら突入している。日本は高付加価値競争でドイツに負けている。

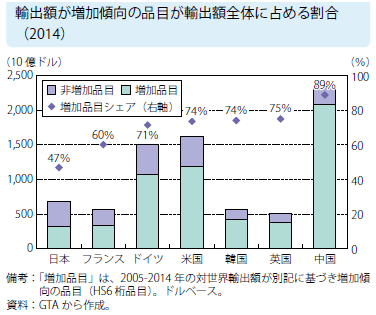

輸出額が増加傾向の品目が輸出額全体に占める割合(2014)の各国比較をすると、 ドイツは、輸出1500億ドルのうち増加品目が71%、日本は、輸出700億ドルのうち増加品目が47%しかない。日本は世界市場で伸びている新しい製品のニーズを捉えていない。商品が売れなくなったにも関わらず、依然として輸出している姿が浮かび上がってくる。

[ 図を拡大 ]

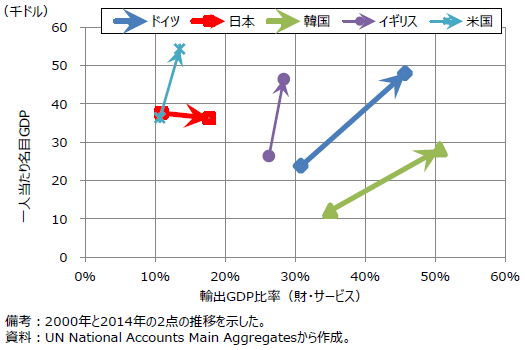

2000年以降、ドイツや韓国を含めOECD主要国の多くが輸出の拡大を通じて経済成長を図っているのに対して、日本は輸出比率が低い水準にとどまっている。日本は、輸出が伸びず、しかも輸出が経済成長に結びついていない。一方、ドイツは輸出が大きく伸び、かつそれが経済成長に結びついている。

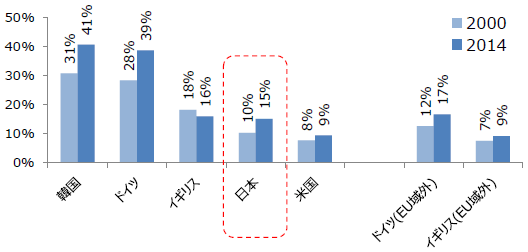

韓国やドイツは財輸出の対GDP比が約4割(韓国41%、ドイツ39%、日本15%、2014年)と高い水準にあり、ドイツについては、EU域外への輸出に限定してもなお日本よりも輸出比率が高い(17%)。

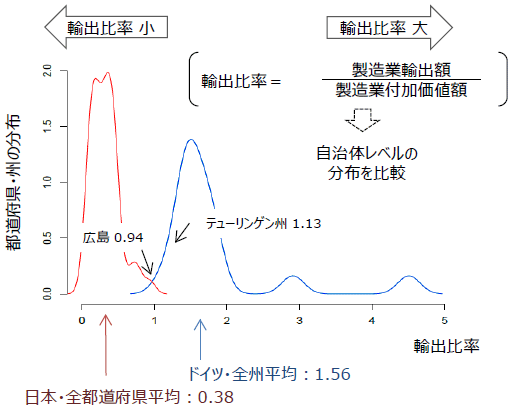

ドイツ各州の製造業輸出比率は日本のいずれの都道府県の輸出比率よりも高い。日本の都道府県の輸出比率が最大なのは広島県であるが、それは、ドイツの輸出比率が最小のチューリンゲン州よりも低い。

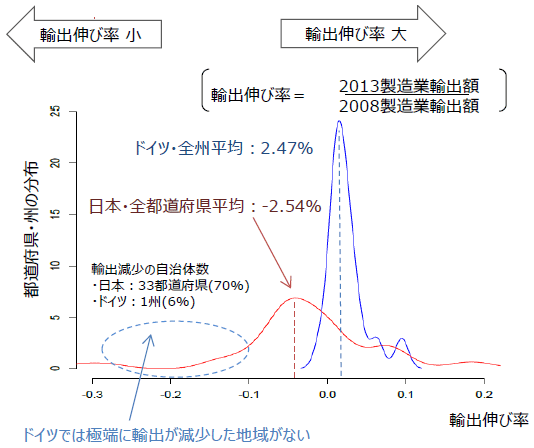

世界経済危機前後にかけて日本では全体の7割に相当する33都道府県が輸出を現象させた。だが、ドイツでは1州を除き輸出を増加させている。ドイツでは極端に輸出を現象させた地域が存在しない。

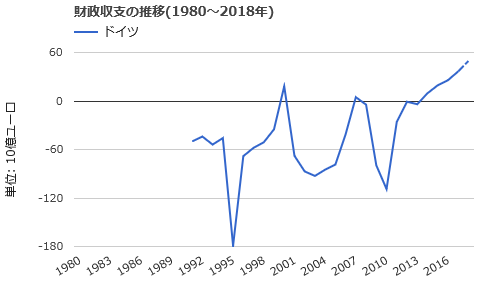

国家財政を見ると、「シュレーダー改革」で法人税を20%引き下げて企業を身軽にし、所得税を引き下げて消費を喚起。その後、一時期、財政赤字が膨らんだが、順調な経済発展の結果、税収が増え、2012年以降は財政黒字を継続。2015年には財政均衡を 実現し、赤字国債発行を46年ぶりに停止。2018年は500億€の黒字となった。