1 はじめに

経済産業研究所では、2017年8〜10月、日本企業1万社に対して、日本の産業界におけるIoTの動向把握を行うアンケート調査を行った。その調査項目のなかに、「雇用への影響」および「人材育成」に関する質問項目がある。本稿は、クロス集計などのデータの加工・分析を行う前ではあるが、まずその内容を紹介したい。

| 実施時期 | 2017年8〜10月 |

|---|---|

| 対象 | 日本企業1万社 |

| 回収 | 1360社(回収率13.6%) |

| 回収企業の業種別 |

製造業 434社 金融・保険業 23社 情報通信業 103社 建設業 120社 運輸・郵便業 45社 卸・小売業 177社 その他サービス業 437社 大企業422社 中小企業917社 |

| *業種は、回収企業が「主たる業種」として選択した業種 中小企業は、中小企業基本法に掲げる定義に従った |

|

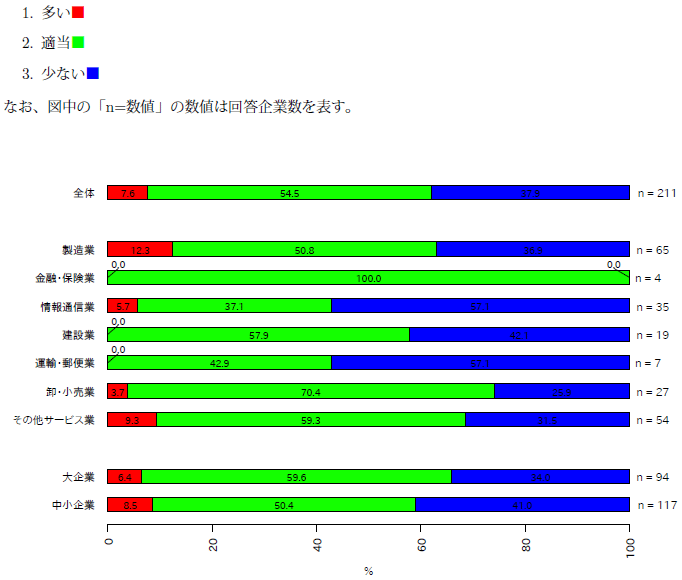

2 回答企業での雇用の過剰感

企業にとって雇用の過剰感があるところにIoTを導入して雇用の削減が進むことと、雇用に不足感があるにもかかわらず雇用の削減が進むことは意味が違う。

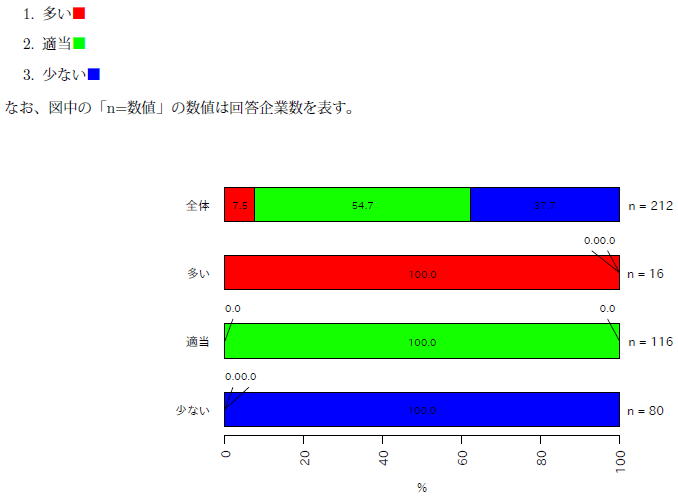

企業に対して、「雇用に過剰感はあるか」「雇用に不足感はあるか」と聞いたところ、回答企業のうち、雇用が適当と答えた企業は50%弱、不足感があると答えた企業は約4割、過剰感が約7〜8%程度である。過剰感が強いのは製造業、不足感が強いのは情報通信業、運輸・郵便業である。

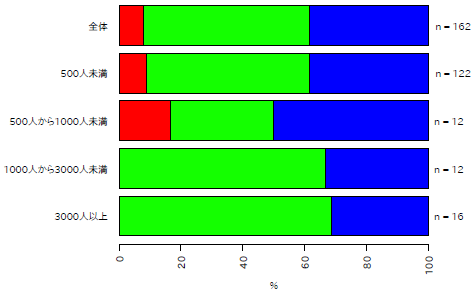

これを企業規模別に見ると、雇用の過剰感があるのは、1000人以下の中規模と中小企業であって、1000人以上の大きな企業は、過剰感はない。

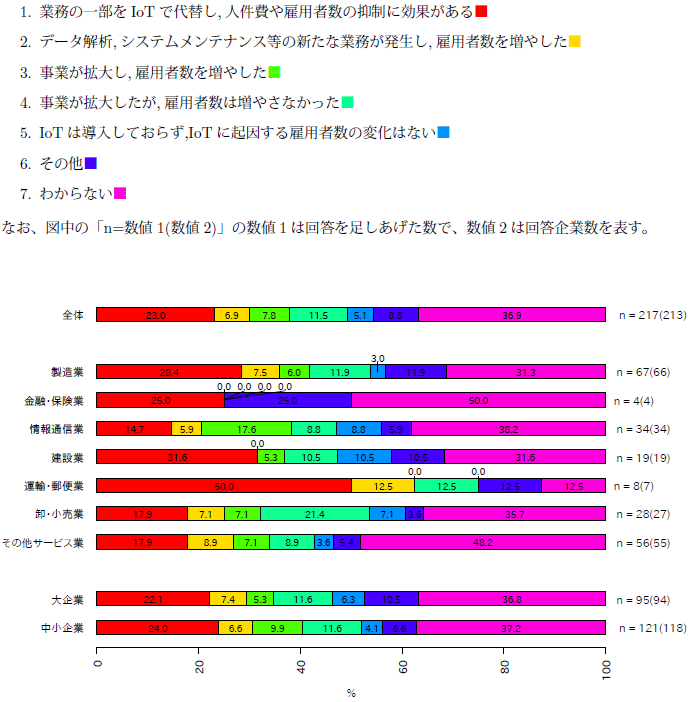

3 新技術導入による雇用の変化

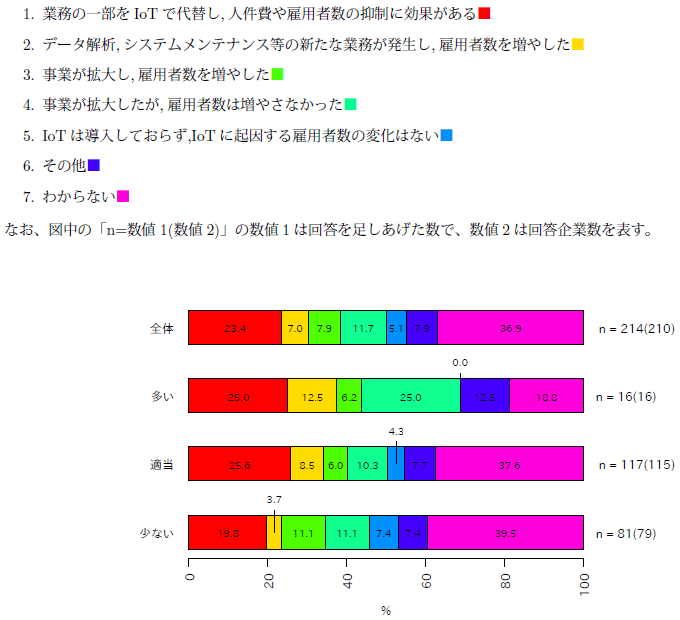

雇用変化には「増加」と「減少」がある。下記の選択肢1.は、新技術導入により雇用が減ったケースである。選択肢2.3.は、新技術導入により雇用が増えたケースであり、その原因としては、業務量が増えたケース(選択肢2)、事業が拡大したケース(選択肢3)がある。選択肢4.は、本来なら雇用者数が増えるべきところ、企業側が雇用者の増加を抑えているケースである。選択肢1.の雇用者が減少したケースは、運輸・郵便業、建設業、製造業の順に多い。選択肢2.3.の雇用が増加したケースは、運輸・郵便業、情報通信業で多い。金融・保険業は雇用が増えた企業がなく、雇用を減らす方向で進んでいる。

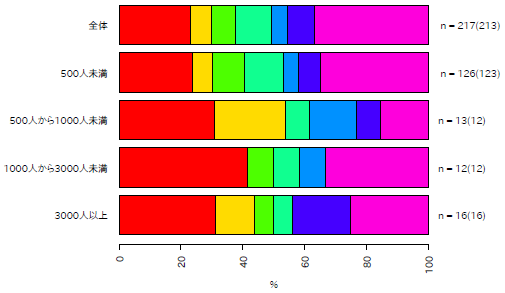

これを企業規模別に見ると、最も人員削減を強く推進しているのは、1000人以上3000人未満の規模の企業である。この規模帯の企業では、雇用が増加した企業数が極めて少ない。

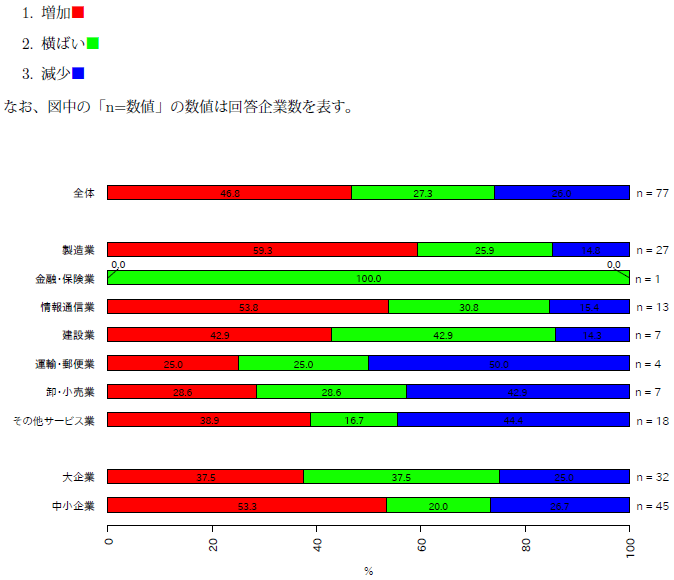

4 新技術導入による業務量の変化

業務量は、減ったと回答した企業より、増えたと回答した企業の方が多いのは、製造業、情報通信業である。また、大企業より中小企業の方が顕著に多い。

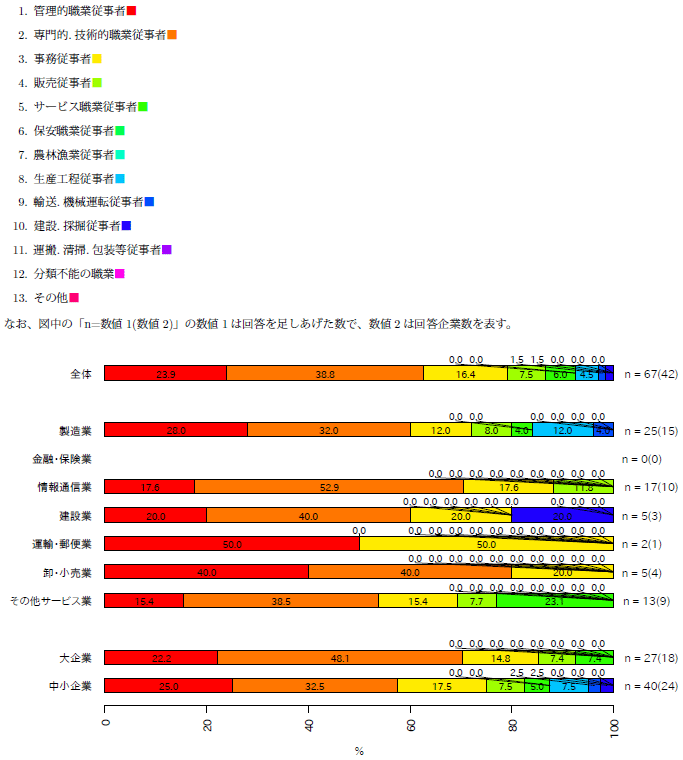

5 新技術導入により雇用者数が増加した企業

最も増えた職種は、「専門的・技術的職業」であり、その増加に伴って、彼らを管理する「管理職」と、同時に発生する事務を担う「事務職」も同時に増えている。この点は、世界から発表された論文等では予測されていなかった現象であるが、考えてみれば「専門的・技術的職業」は単独では存在しえず、当たり前である。

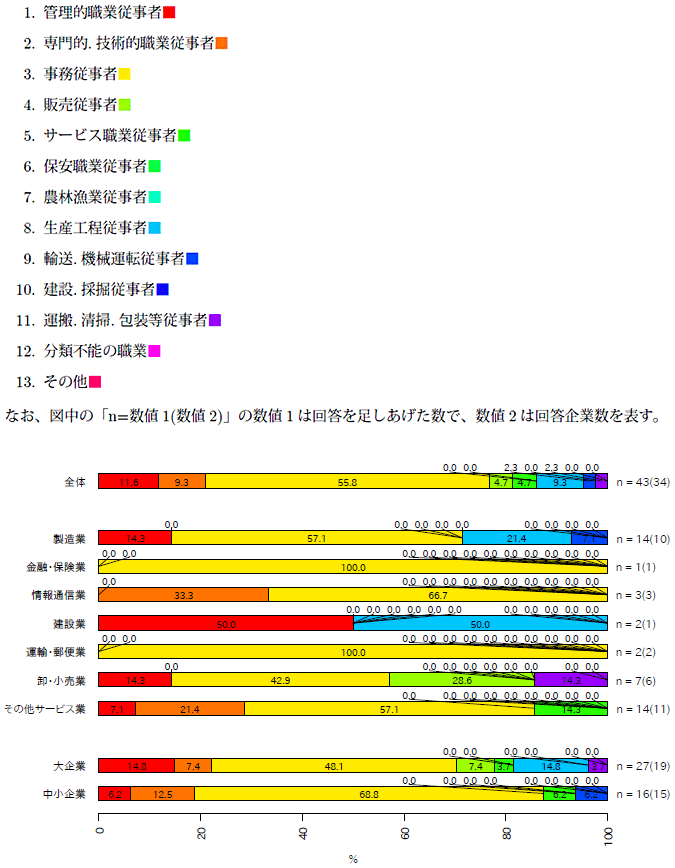

6 新技術導入により雇用者数が減少した企業

最も減った職業は、「事務職」であり、「減少した」と回答した企業のうち、会社のなかに「事務職」しかいない金融・保険業は、当然ながら減少した雇用は全て「事務職」になる。「建設業」では「事務職」が減った企業がいない。中小企業は、大企業に比べ、「事務職」が減少した企業数の比率が大きい。

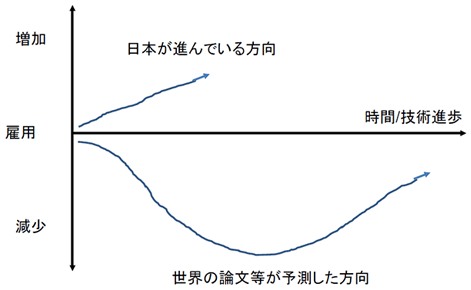

新技術導入により雇用者数が「減少した」と回答した企業は、34社である。前項と比較すると、

「増えた」と回答した企業数 43社

「減った」と回答した企業数 34社

であり、前者の方が9社多い。この結果から、日本の産業界では、少なくとも現時点では、新しい技術の導入により、雇用が減少した企業数より、増加した企業数のほうが多い。

これまで、世界中から発表された論文などでは、新しい技術の進展により、ルーティン業務などの事務労働が機械に代替されるなど効率化・合理化されるため、まず一旦、雇用が減り、その後、新しい技術の時代に相応しいスキルを持った若者が出現し、雇用者が増えてくると予想されている。ところが、少なくとも本アンケートから理解される範囲では、日本では、そうした論文等の予想に逆行し、まず、雇用が増えるとことからスタートしている。ここには、日本型雇用が深く影響しているものと想像される。

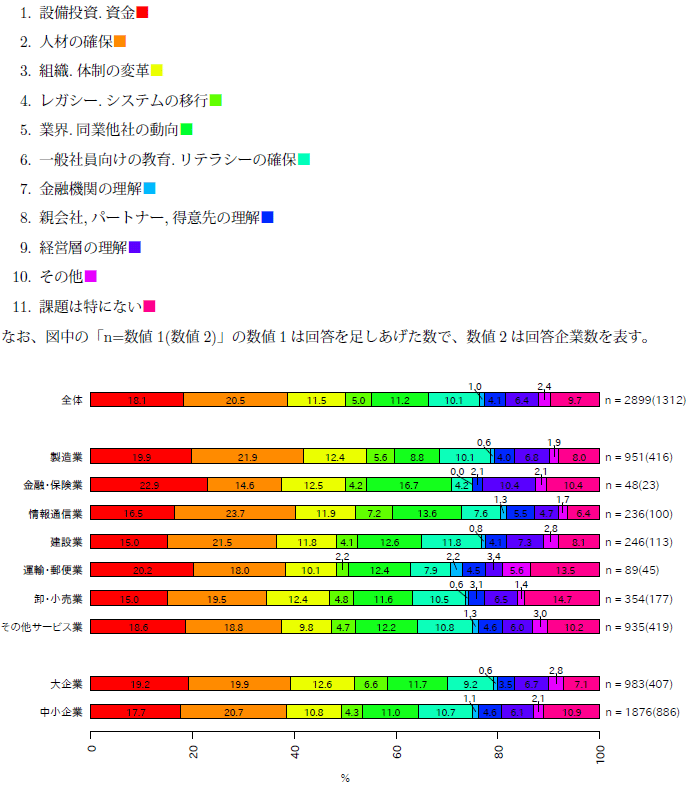

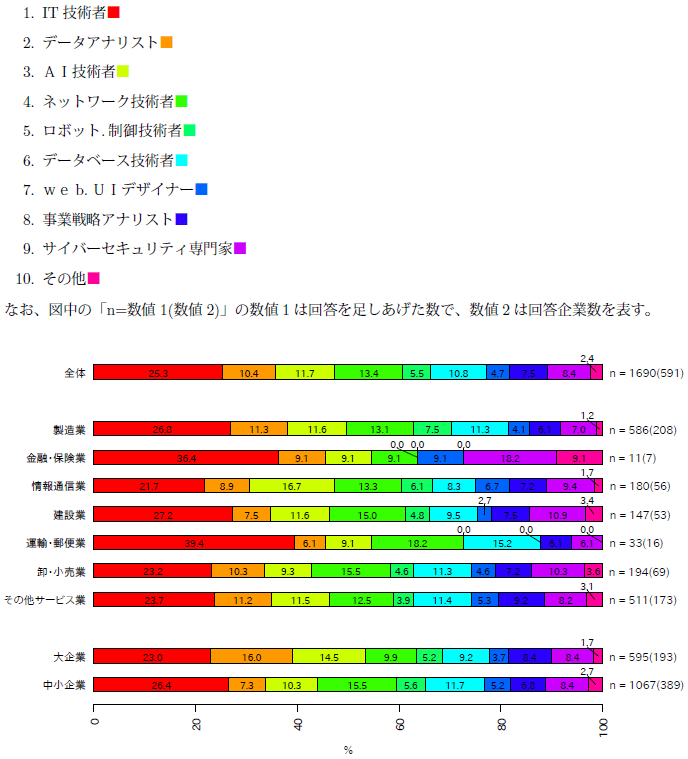

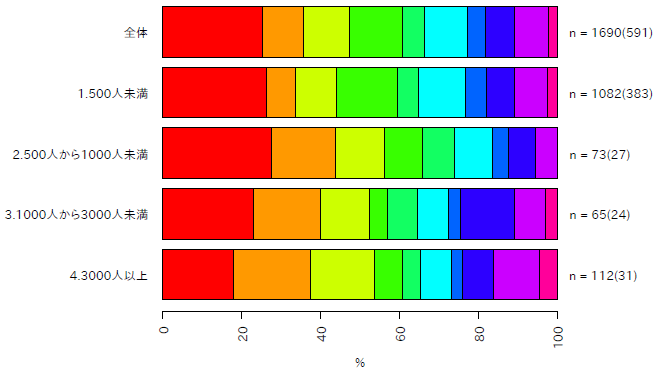

7 今後の最大の課題は「人材育成」

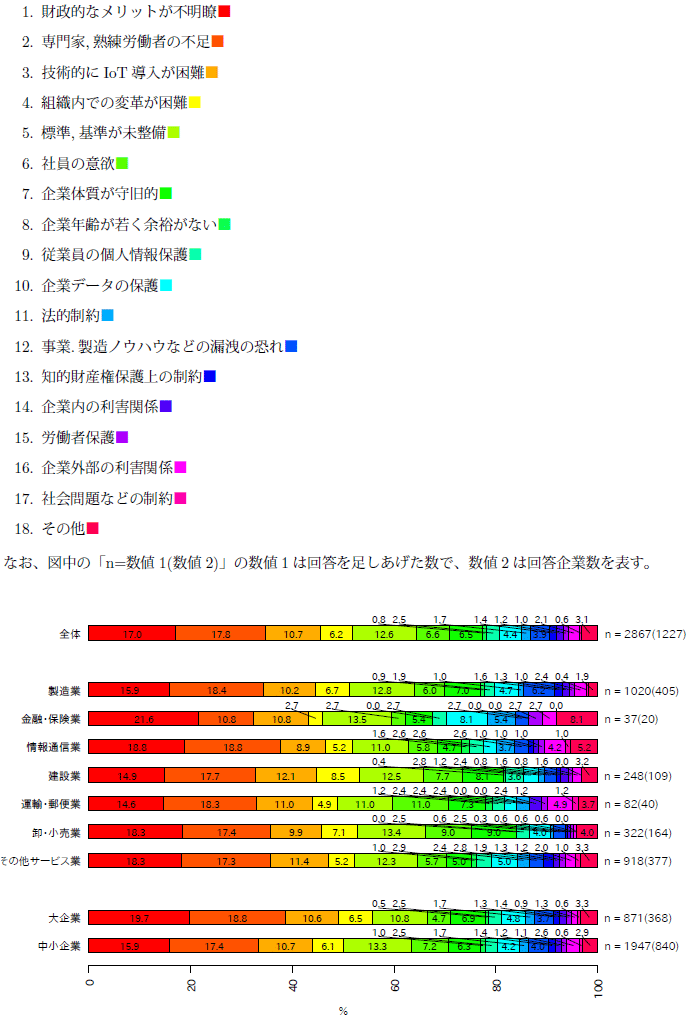

「IoTの導入、活用上の課題」について、「人材の確保」を挙げた企業数が最も多い。その「人材の確保」を挙げた企業にとって、「確保が課題となっている人材」として、最も多いのは、「IT技術者」である。だが、これを企業規模別に見ると、企業規模が大きくなるにしたがって、「データアナリスト」「AI技術者」の比率が増加してくる。これは、大企業ほど、従来の単純なIT技術だけでなく、IoT、AIといった先進的技術にとり組んでいるということを示している。

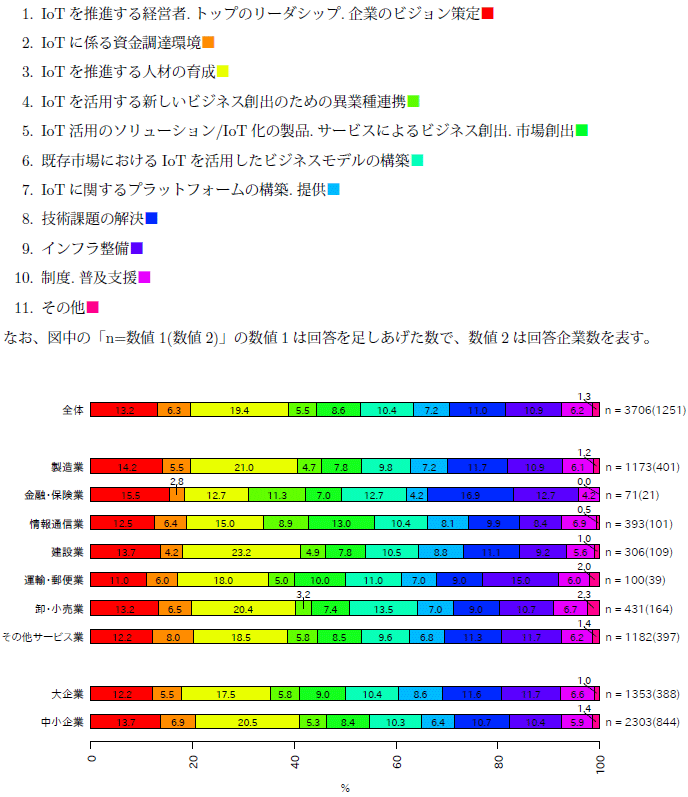

また「今後のIoTを推進に向けて、何が重要と思うか」との質問に対し、「IoTを推進する人材の育成」との回答が最も多かった。さらに「貴社の既存製品・サービスにIoTを導入する上での障害はなんですか」との質問に対し、「専門家、熟練労働者の不足」との回答が最も多かった。

8 雇用の過剰感と不足感で異なる企業の行動

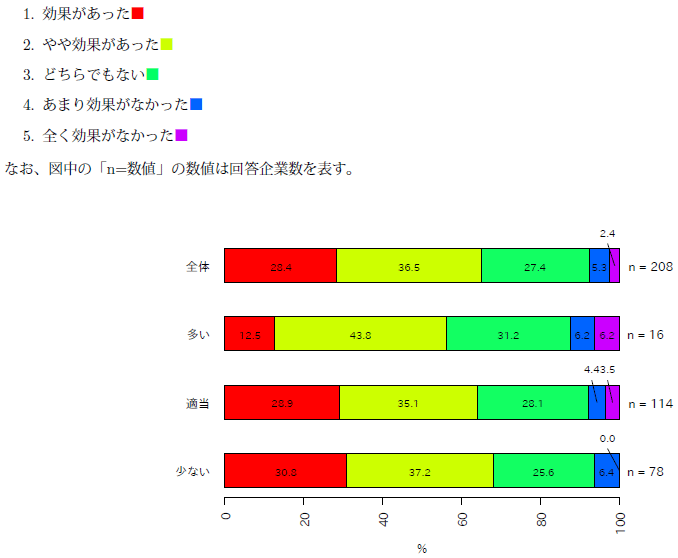

アンケートでは、企業に対して、「雇用の過剰感がある」「適当」「雇用の不足感がある」のいずれかを選んでもらっている(Q25)。

そして、「雇用の過剰感がある」「適当」「雇用の不足感がある」企業のそれぞれについて、IoTに関する行動の違いを分析した。

Q26の回答から読み取れる顕著な差は、「雇用の過剰感がある企業」は特に、「IoT導入によって業務が拡大したが、雇用者数は増やしていない」との回答が最も多かったことである。確かに経営者にとっては当然の判断といえよう。

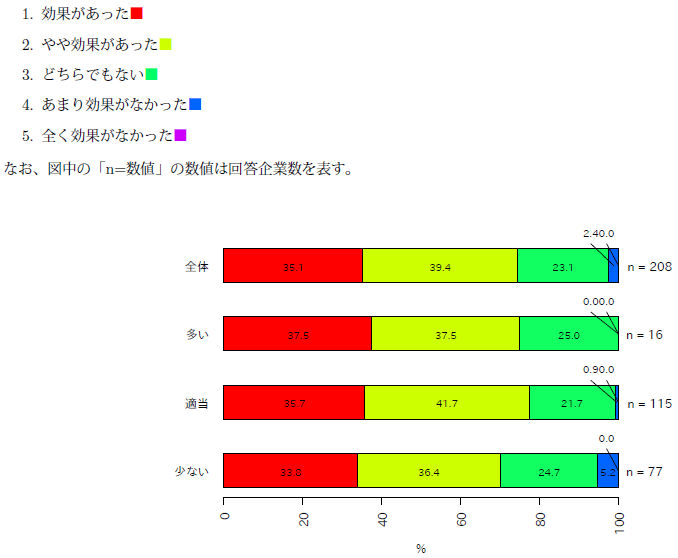

また、Q11とQ12を合わせて見れば、「雇用の過剰感がある企業」は、IoT導入について、新しい価値提供やイノベーションよりもむしろ効率化やコスト削減に重点を置いていること、「雇用の不足感がある企業」は、IoT導入について効率化やコスト削減よりもむしろ新しい価値提供やイノベーションに重点を置いていることが読み取れる。

9 おわりに

2013年にフレイ&オズボーンが「雇用の未来」に関する推計値を発表して以来、世界中で数百本を超えるであろう論文等が発表された。だが、そのなかで、企業に対してアンケート調査を実施し、実態を調査したものは、筆者が知る限り存在しない。その意味では、今回のアンケート調査は、世界初といえよう。また、日本で起きている社会現象の事実を世界に向けて発信する重要な情報ともいえる。