1 ドイツにおける中小企業へのインダストリー4.0導入に関する過去の議論を振り返って

2012〜2014年頃のドイツ国内のペーパーを見ると中小企業へのインダストリー4.0導入に関しては、以下のような議論が行われていたと推察される。

まず、大企業を中心として、日本の「系列」のような企業グループ(サプライチェーン、バリューチェーン)を作り、そのなかに中小企業に入ってきてもらい、大企業のサポートを受けて、同じ企業グループ内で同じインダストリー4.0を導入するという考え方である。だが、ドイツには日本のような「系列」「グループ」「協力企業」などというものが存在しないため、このアイデアを現在、聞くことはない。この点からいえば、日本には既に「系列」が存在しているため、ドイツ以上に中小企業にインダストリー4.0を導入しやすい環境が整っているといえる。

また、中小企業へのインダストリー4.0導入の重要性を認識していたスマートファクトリーKLのデトレフ・ツュールケ教授により、2011年頃から、「プラグ・アンド・プレイ」(Plug and Play) 方式の開発が進められてきた。中小企業が自分の力でインダストリー4.0システムを組み立てなくとも、「モジュール化」された機械を買ってきて接続さえすれば、IoTの技術的原理はわからなくても、インダストリー4.0が使える、というものである。例を挙げて説明するなら、ステレオを買うとき、経済力があり、かつ耳に自信のある人は、スピーカ、プリアンプ、メインアンプ、プレーヤーなど1つ1つ自分の耳で音を確かめながら、自分の好みの音を作り上げていくことができるが、資金力が余りなく、耳に自信の無い人は、メーカーが用意したミニコンポ一式をセットで購入するようなものである。それぞれの機械の役割や原理がわからなくても、音楽は聞けるという機能を持っている。

だが、ステレオの例を挙げるまでもなく、中小企業向けのインダストリー4.0市場の方が、大企業向けよりも実は格段に市場規模が大きい可能性がある。大企業向けと比べて利幅は薄いかもしれないが、量販が可能だからである。それは例えて言うなら、自動車分野では、エンジニアとしてはフェラーリのような先端技術を織り込んだ機械を作ることに魅力を感じるだろうが、フェラーリ市場よりも小型車市場の方が遙かに巨大であるため、小型車市場が日本の自動車メーカーの収益を支えていることに似ている。

2 ドイツにおける中小企業へのインダストリー4.0普及に対する取り組み事例

以下に紹介する事例は、たまたま筆者が知り得た事例でしかない。ドイツ国内には、さらに多くの事例があると考えられるが、ここでは、以下の3つだけを紹介する。

- Mittelstand 4.0

- Leading Edge Cluster, it's owl

- Smart Factory KL; Plug and Play

2-1 ミッテルシュタンド4.0 (Mittelstand4.0)プロジェクト

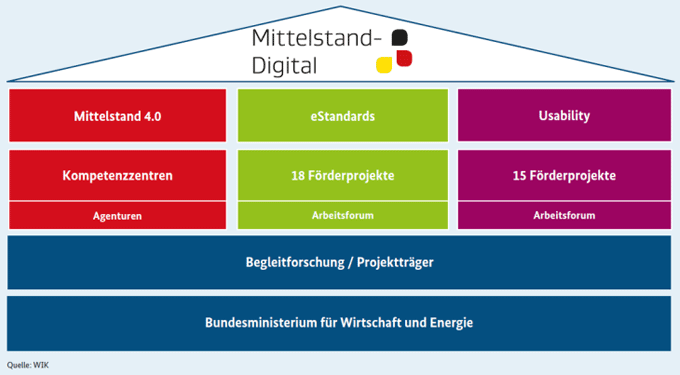

2015年に入って、ドイツ連邦政府経済エネルギー省は、中小企業へのデジタル技術の導入を促進する「Mittelstand-Digital」(中小企業デジタル)政策を開始した。そこには、Mittelstand4.0, eStandards, Usability,・・・など全部で9つのプロジェクトがある。(図表1)

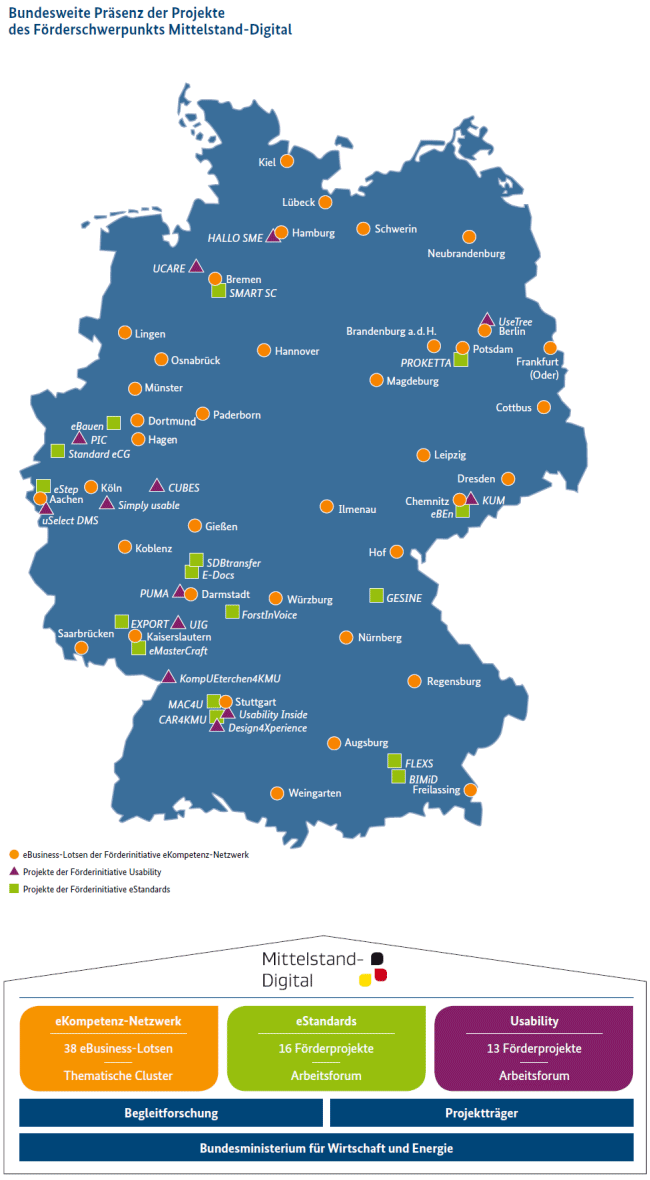

(図表2)は、中小企業デジタル政策の実施場所マップであり、たとえば、eKomponentz-Network 38クラスター、eStandards 16プロジェクト、Usability 13プロジェクトなどとなっている。

中小企業デジタル政策のうち、中小企業の製造工程へのIT導入を進めるプロジェクトは、当面、「Mittelstand 4.0」, 「eStandards」, 「Usability」 の3プロジェクトから開始する。

- Mittelstand 4.0: Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse

- eStandards: Geschäftsprozesse standardisieren, Erfolg sichern

- Usability: Einfach intuitiv - Usability für den Mittelstand

このうち、 製造技術を扱う「Mittelstand 4.0」は、まず以下の5カ所でスタートする。開始時は、2015年末から2016年初にかけてである。

- Berlin/Brandenburg unter der Leitung des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschland e.V.

- Hessen (Darmstadt) unter der Leitung der Technischen Universität Darmstadt, Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen.

- Niedersachsen (Hannover) unter der Leitung der Leibnitz Universität, Produktionstechnisches Zentrum.

- Nordrhein-Westfalen (Dortmund) unter der Leitung des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik.

- Rheinland-Pfalz (Kaiserslautern) unter der Leitung des Technologie-Initiative SmartFactoryKL e.V.

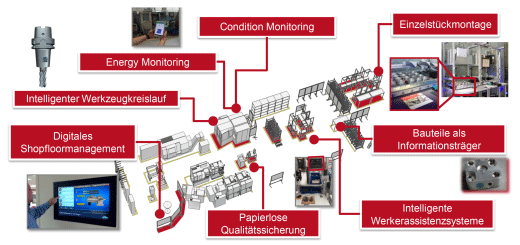

このうち、ダルムスタット工科大学においては、2016年2月に開催のKon M4.0 で以下のテストベッドを公開した。(図表3)

去年末からこの年始にかけて、上述したようにテストベッドを5カ所作った。最終的には全国三十数カ所に作る予定である。

2-2 リーディング・エッジ・クラスター; イッツ・オウル(it's owl; intelligent technical systems OstWestfalenLippel)

ノルトライン=ヴェストファーレン州(NRW)のオストヴェストファーレンリッペ市(OWL; OstWestfalenLippel)において、ドイツ連邦政府の予算を使ったGerman Leading Edge Cluster; Industrie 4.0 it's owl projectが進められている。

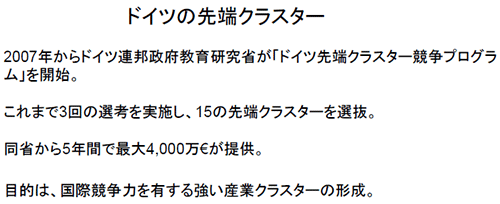

ドイツ研究教育省は、2012年2月、先端クラスター(Leading edge cluster)コンペテイションの選定結果として、「イッツ・オウル(it's owl)」を選出した。そのため、イッツ・オウル(it's owl)の組織形態および活動内容は、産業クラスターとしての活動である。イッツ・オウル(it's owl)は、人工知能分野における科学技術ネットワークである。そのネットワークのなかには、たとえば、ベッコフ(Beckhoff)、クラス(Claas)、 DMG森精機、アカテン研究所(AKTIENGESELLSCHAFT)、 ハーティング(Harting)、レンツ(Lenze)、ミーレ(Miele)、フエニックス・コンタクト(Phoenix Contact)、ワゴ(WAGO)、ヴィードミュラー(Weidmuller)、ウインコール・ニックスドルフ(Wincor Nixdorf)など地元の中小企業を含め計174社が参加している。

ネットワークのなかでは、約1億€の資金を得て、製造業でのオートメーション、人間と機械の協力、自動車の自動運転、家電のネットワーク化など45プロジェクトが実施されている。最も重要なプロジェクトは、「自己X能力(self-x capabilities)」プロジェクトであり、それは最適化生産システムに関する研究である。イッツ・オウル(it's owl)が産業クラスター組織として活動していること自体が最大のIndustrie4.0プロジェクトである(図表4)。

イッツ・オウル(it's owl)は、先端クラスターに選定される前の2004年には既に活動を開始していた。活動を主導したのは、オストヴェストファーレンリッペ(OWL; OstWestfalenLippel)地域政府(デッセルドルフから北東に150km)であり、ノルトライン=ヴェストファーレン(NRW)州政府がこれに協力した。

オストヴェストファーレンリッペは小さくほとんど無名の町だが、同地域には、いくつかの有名な企業が存在している。ニックスドルフ(nixdorf)社は70年代にドイツ国内第1位、世界第4位のパソコンメーカーだったが、シーメンスを経てフランス企業に買収され、ウィンコール・ニックスドルフ(Wincor Nixdorf)社となっている。だが今でも地元では中核企業であり、大学に名前を冠した研究所を寄付するなど地元貢献も行っている。また、「隠れたチャンピオン(Hidden Champion)」であるベンテラー(Benteler)社、ミーレ(Miele)社、ベッコフ(BECKOFF)社などもあり、イッツ・オウル(it's owl)のスポンサー22社のうち2社が上場企業である。2012年から2016年まで、連邦政府から6000万€、スポンサー企業から4000万€、計1億€で研究開発を実施している。

研究教育省の予算では、研究開発が可能であるが、商業品の開発は出来ないため、技術成果をスポンサー企業が自社に持ち帰り、商業化を目指すこととなる。先端クラスターとしての助成は5年間で修了するので、その先、EUの「ホライズン(Horaizon)2020」やドイツ政府からの助成などに応募すべく、ブダペストに本部を設置した。

2014年4月、ハノーファー・メッセにデモ工場を展示した。製品にICチップが組み込まれ、自分がどこに行くのか製品自身が知っていて、自分自身で工程の最後まで到達するというもの。また、工程の1回目は人間が実行するが、それを機械が覚え、2回目以降は自動的に工程が流れる。(写真1〜4)

2-3 スマートファクトリーKL(Smart Factory KL; Plug and Play)

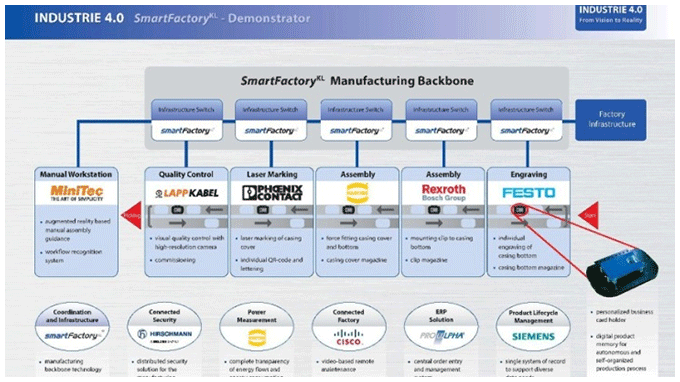

ドイツのスマートファクトリーKLのデトレフ・ツュールケ教授は、中小企業に導入されるインダストリー4.0は、モジュール化され、LEGOブロックのように、簡単にばらしたり、組み立てたり出来なければならない、と主張する。電化製品をコンセントに差し込めばすぐに使えるのと同様、インターネットの接続プラグに差し込めば、直ちに使用できる、という意味で、「プラグ・アンド・プレイ」(Plug and Play) 方式と呼ばれる。すなわち、中小企業への導入を目指すインダストリー4.0は、全体的性能は大企業が自社ニーズに合わせて特注で設計導入するシステムには及ばないものの、基本機能は揃っていて低価格であり、かつ、原理がわからなくても、機械を取り替えて簡単に接続でき、すぐにインダストリー4.0を使えるものであるべきと主張する。(写真4)

ハノーバーメッセでは2011年以降、インダストリー4.0に関する展示を行っており、今年で5年目である。今年は、2015年4月13〜17日、"Integrated Industry - Join the Network !"をテーマに開催された。そこでデトレフ・ツュールケ教授はPILZ, FESTO, Rexroth, HARTING, Phoenix Contact, LAPPKABEL, MiniTecなど各社の機械を、モジュールを介してネットワークで接続したデモ工場を展示した。モジュールにはプラグを差し込むだけの状態となっており、「Plug and Play 3 Minutes Swap」のキャッチフレーズで、機械を入れ替えてプラグを差し込めば直ちに接続されて機械を使用でき、それに要する時間は3分間というプラグ・アンド・プレイ方式を体現したデモ工場であった。上述した各企業は、スマートファクトリーKLでの開発に参加している企業である。(写真5〜7)