トランプ大統領が第2次政権発足直後の本年2月1日にカナダ・メキシコ・中国に対して国別関税の賦課を発表してのち、国際社会は一連のトランプ関税に翻弄された。中国とは暫定的な休戦状態が続き、カナダ、インド、ブラジルとは対立は解けないが、相互関税についてはとりあえずの期限とされた8月1日を迎え、トランプ関税の当面の枠組みは固まったように見える。

日本の関税率については、7月23日の日米合意に基づき、7/9付け書簡で25%とされていたところを15%、しかも現行の米国MFN税率込みで収め、元々15%以上のMFN税率が課される産品については追加的な課税を免れることになった。しかしこの点は7月31日の大統領令で明記されておらず、他方でEUについては明確にそのような規定ぶりになっていたところから、一時騒然としたが、結局赤沢大臣の訪米によって、米国側が「適時」大統領令を修正し過払い分は払い戻す、ということで落ち着いた(ロイター 2025.8.8)。果たして相互関税は米国東部時間の8月7日午前0時をもって発効した。

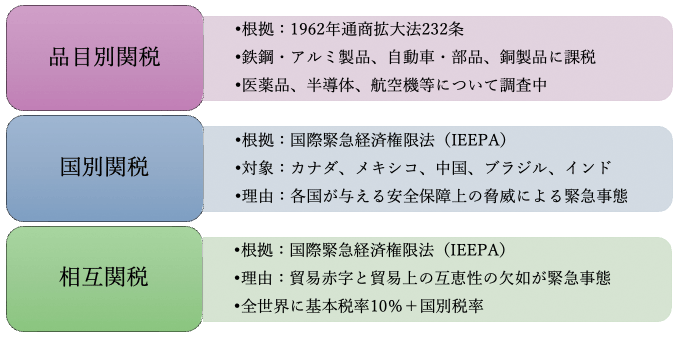

その8月7日から2週間ほどがたち、夏休みの時期でもあり、事態は取りあえず一段落を迎えた。そこでこの機会に簡単に一連のいわゆるトランプ関税を改めて振り返っておきたい。 トランプ関税は、以下の3つの柱で構成されている。

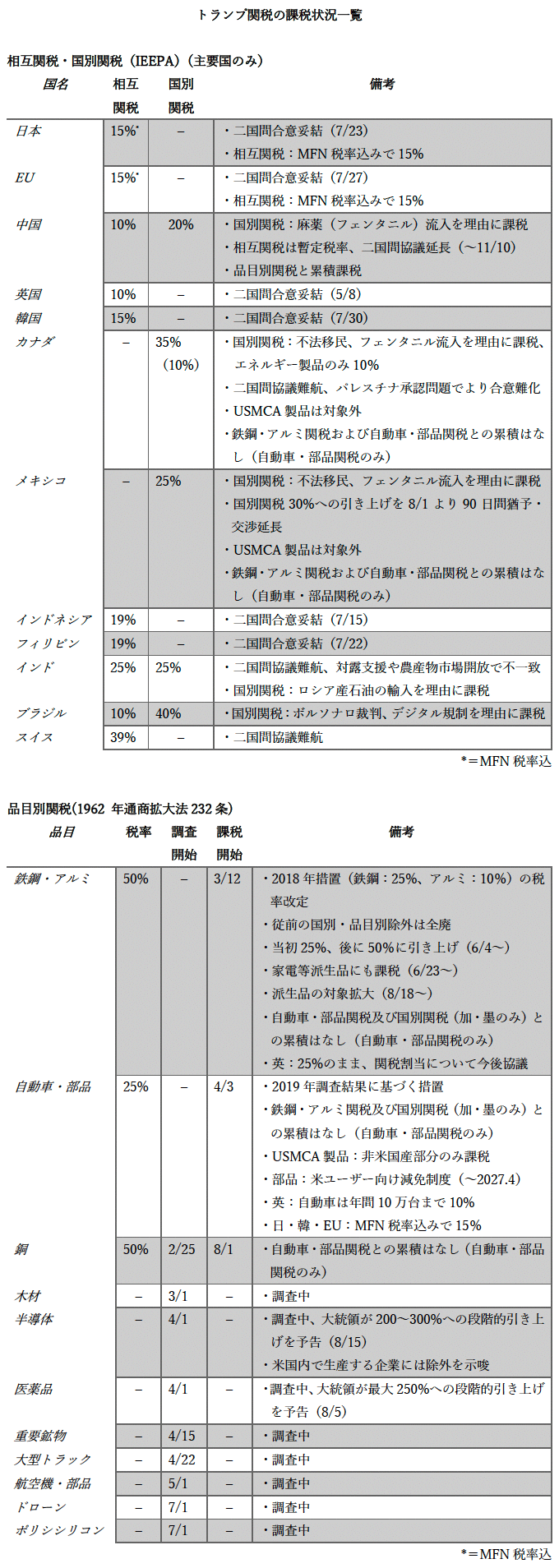

それぞれの関税の詳細やこの間の二国間交渉の結果・概要については、多くの米国の追跡サイト(いわゆる“tracker”)や、日本でもJETROをはじめ、シンクタンクや大手弁護士事務所による情報発信に詳しいので、ここでは繰り返さない。それぞれについて、混乱しがちな課税の現状のみ、読者の便宜のために簡単に末尾の表に取りまとめておくので、参照されたい。

15%と引き換えに安定性・予見可能性は得られたのか?

ニュージーランドの貿易相や駐米大使を務め、通商コミュニティーの重鎮として国際的に知られるグローサー(Tim Groser)は、トランプ関税がもたらすリスクは関税そのものより、国際通商関係の根底にあるゲームのルールに不確実性をもたらすことにある、と述べている(注1)。むろん15%、20%といった関税による輸出産業への打撃は無視できない。しかしグローサーは、事業者はビジネスにつきもののリスクについてはどうにか対応できるが、いっそう質が悪いのは政策の展開が予見不可能であることだ、と指摘する。最近もアイルランドの醸造所がトランプ関税ゆえに閉鎖に追い込まれる記事を目にしたが、そこでも関税率の不確実性が事業者を追い詰めていることが報じられていた(ブルームバーグ 2025.8.12)。

相互関税が効力を発生して初めて迎えた平日となった8月12日、日経平均は史上最高値を付け、翌13日も続伸している。理由は、日本の場合、相互関税が結局MFN税率込みの15%で上乗せがないことがわかり、不透明感が払拭されたことを株式市場が好感したからだという(朝日 2025.8.12、ロイター 2025.8.12、NHK 2025.8.12)。つまり市場は、今回の日米合意を、関税引き上げを甘受する代わりに今後の米国との取引が予見可能になった、と見ている。最低15%の関税は徴収されるが税率はこれ以上変動することはなく、日本企業はそれを所与として事業計画を立てることができる、ということなのだろう。

筆者はこのような見方にはくみしない。この間の日米合意に関する日米間の意見の食い違いについては、米国ホワイトハウスのファクトシートと日本側内閣官房の説明資料の齟齬(そご)からも明らかだ。特に対米投資5500億ドル(80兆円)については、出資なのか、それとも出資・融資・融資保証の合計かについて、双方の説明は異なる。米国側の説明では、明確に米国・トランプ大統領の指示で投資されるとされている(注2)。トランプ大統領はCNBCのインタビューに答えて、「5500億ドルは野球選手の契約金のようなもので、われわれのカネだ」と説明しており、あたかもトランプ大統領個人の裁量で差配できる国家ファンドでも想定しているかのようだ。

常識的に考えて、日本の1年の税収(2024年度で約75兆円)を上回り、2024年の日本の対米投資残高(120兆円)の4分の3に相当する巨額の資金を、しかも真水で、外国の指示に従って外国企業に出資することは現実的でない。特に米EU合意のファクトシートには6000億ドルをトランプ大統領の任期中に投資すると明記されており、同じ原則が日本に適用されるなら、この常軌を逸した巨額の投資をあと3年半足らずで完了しなければならない。そもそも投資先は安全保障上の重要分野に限定されており、そのことによって余計に達成を困難にする(注3)。今後この投融資の実施について日米で協議枠組みが設置されるが(ロイター 2025.8.13)、こうした矛盾の解消はそこでの議論にかかっており、先は見通せない。

こうした不透明感の多くは合意文書を作成しなかったことに起因するが、7月末までに何がしかの合意に至るためには、致し方なかったのだろう。例えば上記の5500億ドルの性格や投資計画を議論していたら、とても日米は期限までに合意に至ることはできない。他方、ベッセント財務長官は履行を四半期ごとに監視し、米国が不満であれば関税を引き上げるという(読売 2025.7.24)。しかし、日米で何を約束したかもわからず、もっと言えば、明確であっても達成が非現実的な「無理ゲー」であれば(EUのエネルギー購入にもその可能性が指摘されている(日経 2025.8.17))、今後も数カ月単位の周期で関税引き上げの危機が繰り返される可能性は低くない。

米国側の関税率に関する約束も曖昧だ。上記の相互関税15%もしかり、MFN税率込み15%への修正も「適時」であって、期限は定められていない。自動車関税も15%への引き下げの期限は決まっていない。ベッセント長官によれば英国の例を引きつつ50日程度を示唆しており(日経 2025.8.11)、他方、赤沢大臣は日米合意からひと月強を想定しているようだ(ブルームバーグ 2025.8.13)。

蝕まれる最恵国待遇原則と多国間体制

一連のディールでもうひとつ失われたものは、最恵国待遇(MFN)の原則だ。米国の相互関税・国別関税は、同種の産品に原産国ごとに異なる関税率を課すものであり、関税率による原産地別差別を禁じたMFNに反することは明白だ。

より深刻なのは、米国の関税のみならず、一連の二国間合意において、相手国もMFNに反する米国優遇を約束していることである。米英合意のファクトシートやインドネシアとの共同声明に示唆されるように、米国との二国間合意では独自の原産地規則を定め、相手国が米国に供与する好待遇を第三国に均霑(きんてん)しないことを確保することを約束する。

WTO体制の多国間性はこのMFNによって担保されている。すなわち、いずれの加盟国も他の加盟国の産品を同じ条件で輸入でき、また輸出先市場においても関税や貿易関連の法令・規則について同じ条件で他の加盟国の産品と競争できる。

WTO体制においてMFNがいかに重要かは、その位置付けからも明白だ。MFNは物品貿易の「憲法」たるGATTの冒頭、第1条に規定される。1947年の旧GATTにおいては、当時の締約国には、暫定適用議定書により、GATT以前から存在する国内法がGATT第2部(3条〜23条)に抵触する場合、前者を優先させる祖父権(grandfather rights)が認められていた。第2部の規律には内国民待遇や数量制限の禁止などGATTの中核的な義務が含まれ、祖父権はこれらからの逸脱を認めるものであったが、それでもGATT第1部にあるMFNからの逸脱は認められなかった。

また、WTO協定下で新設されたサービス協定(GATS)においても、加盟国は内国民待遇や市場アクセスは個別に約束したセクターについてのみ供与すればよいが、MFNは約束の有無に関わらず他の加盟国に供与しなければならない。更に、GATT・GATSにはFTAなど地域経済統合に基づく域内産品優遇をMFNの例外とする規定があるが、知的財産権協定(TRIPS)はそれすら認めていない。このようなMFNの普遍性こそが、WTOがMFNを多国間貿易体制の「礎石(cornerstone)」と位置付けるゆえんだ。

こうしたMFNの毀損が国際取引に与える影響は深刻だ。国際商業会議所(ICC)は、MFNが損なわれることにより、企業は複雑性の増大、規制遵守コスト、予見不可能な市場アクセスの条件、サプライチェーン寸断等に直面し、特に中小企業への影響が甚大であると警鐘を鳴らす(注4)。先のアイルランドの醸造所の撤退は、このことを雄弁に物語っている。

こうした事態を受け、Financial Timesのコラムニスト、ウルフ(Martin Wolff)は米国との二国間合意の相手国は米国に対して与えた待遇をすべてMFNベースで他の国々にも均霑(きんてん)してはどうか、と提案する(注5)。極論だが、誰もを幸福にし、米国への最大の「報復」だろう。

色あせるルールの支配

そして何より、一連のトランプ関税は、国際通商体制におけるルールの支配を弱体化させた。GATT1条違反は上記のとおりだが、そもそもWTOで約束(譲許)した税率を超えて一方的に関税を引き上げること自体がGATT2条、そして米国が締結する多くのFTAにある同様の条項(例えばUSMCA2.4条)に違反する。ベッセント財務長官は、関税は米国の貿易赤字の改善や製造業の復興に従って漸減することを示唆するが(日経 2025.8.11)、当面この違反は確実に継続する。さらに関税収入は既に半年で872億ドル(約13兆円)に上り、安定財源として関税が恒久化するおそれも指摘される(日経 2027.7.17)。

米国はトランプ関税を国家安全保障や緊急事態を理由として正当化するが、貿易赤字、関税率の不均衡、重要産業における国内生産能力の確保、ましてや他国の国内政治上の摩擦(ブラジルにおけるボルソナロ裁判)などは、WTOにおける安全保障例外の「国際関係の緊急時」(GATT21条(b)(iii))たり得ない(注6)。特に1962年通商拡大法232条に基づく鉄鋼・アルミ関税については、既にWTOパネルによって安全保障例外の射程外であると認定されている(注7)。実に米国の連邦国際貿易裁判所(CIT)でさえも、国内法たる国際緊急経済権限法(IEEPA)の下で、貿易赤字は大統領権限行使の前提条件として要求される緊急事態に該当しないと判断している(注8)。

米国通商代表のグリア(Jameson Greer)は、NY Timesの論説(注9)において、一連のトランプ関税の圧力のもとで行われた交渉を「トランプ・ラウンド」と称し、実りのないWTO交渉を尻目にわずか130日足らずで市場開放をもたらした、と自賛する。グリアは、英国のゴルフリゾート、ターンベリーで7月27日に米EUが合意に至ったことにちなみ、この新たな米国中心の秩序を「ターンベリー体制(the Turnberry system)」と称し、過去のブレトンウッズ体制、WTO体制に代わる新しい秩序が確立しつつあるかのように喧伝する。しかしそれは、米国がマクロ不均衡を解消し、製造業を再構築するために好都合なシステムでしかなく、その実施も、グリアが述べるように、一方的な米国の監視と高関税賦課の脅威によって担保される。これは弱肉強食の制度化であって、WTO協定、特に「多角的体制の強化」と題された紛争解決了解23条に投影されるルールの支配に基づく多国間通商体制の対極に位置するものだ。

『武器化する経済』(注10)の共著者であるニューマン(Abraham L. Newman)は、経済的相互依存の武器化はビン(というより、アラジンの魔法のランプか、または『ハクション大魔王』の壺か?)から飛び出した魔人であって、元に戻すことはできない、必要なのは責任ある運用である、と語る(注11)。グリアのいう「ターンベリー体制」は米国市場へのアクセスと高関税を「アメとムチ」として米国のみの利益を実現する枠組みに他ならず、経済の武器化そのものだ。もしニューマンの言うようにこの事態が不可逆的であり、米国に責任あるパワーの行使が求められるとしても、米国の独断を制御する術はない。

この夏、日本、EUをはじめ国際社会の一部はこの新しい秩序を受け入れた。他方、カナダ、ブラジル、インドなど、依然拒否する国々がある。特に中国、ブラジル、インドは対トランプ関税で連携を強めつつあり(ブルームバーグ 2025.8.8、日経 2025.8.12)、皮肉にもトランプ関税は大統領自身が警戒したBRICSの反米での一致団結を促す結果になっている。「ターンベリー体制」を受け入れた国、受け入れなかった国、どちらが賢明だったか、明らかになるのはしばらく先のことだろう。