| 執筆者 | 元橋 一之(ファカルティフェロー)/塚田 尚稔(リサーチアソシエイト)/池内 健太(上席研究員(政策エコノミスト)) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | デジタルイノベーションモデルに関する研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

イノベーションプログラム(第六期:2024〜2028年度)

「デジタルイノベーションモデルに関する研究」プロジェクト

企業内で基礎研究に携わる研究者(コーポレートサイエンティスト)は、企業のイノベーションにとって、(1)サイエンスベースのイノベーションは革新的なものとなる可能性が高いこと、及び(2)大学等の企業外の科学的知識を企業に取り込むための橋渡しの役割を担うこと、の2点で重要であると考えられる。しかし、一方で、彼らの研究成果は科学論文として公表されることが多く、それらが競合他社による革新的なイノベーションへのインプットになりうるというデメリットも存在する。本研究では、日本企業の研究論文と特許(論文著者と特許発明者の接続及び特許における研究論文への引用)のリンクデータセットを用いて、このトレードオフについて分析を行った。

まず、日本の企業、研究機関に所属するすべての論文著者、特許発明者を同定する作業を行った(同一人物による論文、特許の特性)。その結果、約320万人の研究者が特定された。そのうち、民間企業に所属する約170万人の研究者のうち、1件でも研究論文を出版している者(約9万人)をコーポレートサイエンティストとして、その論文及び特許の特性について分析を行った。その結果概要については以下のとおりである。

- コーポレートサイエンティストの論文は、当該論文が特許に引用される確率が高い(自社のイノベーションに貢献)。ただし、これらの論文は自社外の特許にも引用されており、競合他社を助けている可能性も否定できない。

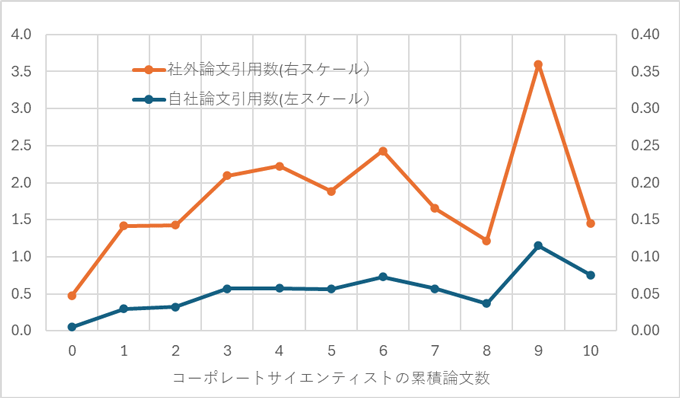

- コーポレートサイエンティストは、企業における累積論文数が多くなるほど、当該研究者が関与する特許が他の論文を引用する傾向にある。また、自社外の論文をより多く引用している(下図参照)。つまり、当該研究者は、企業外の研究動向に関する幅広い知見を有し、その科学技術成果を自社の特許活用することで貢献している。

- コーポレートサイエンティストの特許は、より被引用件数が多い価値の高い特許となる傾向がある。当該研究者の累積論文数と特許の被引用件数は正の関係にあり、その傾向は社外の論文を引用する場合により強まる(特許の質に対して、累積論文数と社外論文引用数は補完的である)。

このようにコーポレートサイエンティストは自社のイノベーションに対して、社外の科学技術知見を取り込んで、質の高い特許の生成に貢献していることが分かったが、そのための社外活動(論文発表や学会参加など)は社内の研究成果が社外に流失し、競合他社を助ける効果も併せ持つことになる。つまり、基礎研究に対する企業投資は、その私的な投資効果(Private Rate of Return)は、スピルオーバー効果も含めた公的な投資効果(Public Rate of Return)を下回ることになり、適切な公的インセンティブがないと当該基礎研究は過少投資となる。そのため、この投資効果のギャップを埋めるために特に企業の基礎的な研究開発投資に対して、研究開発税制等の適切なインセンティブを付与することが重要である。